上一篇

物理机与虚拟机

- 物理机

- 2025-08-11

- 24

物理机为实体硬件,性能稳定但扩展有限;虚拟机基于软件虚拟化技术,可在同一物理机上运行多个系统,资源灵活分配,适用于开发测试、云服务等

基础概念解析

物理机(Physical Machine)

物理机指具备完整硬件体系的实体设备,包含处理器(CPU)、内存(RAM)、存储设备(硬盘/SSD)、网络接口卡(NIC)等物理组件,其本质是独立运行的计算机系统,操作系统直接与硬件交互,无需中间层介入,例如企业级服务器、个人电脑均属于物理机范畴,物理机的运算能力、存储容量和I/O吞吐量由硬件配置直接决定,具有天然的性能边界。

虚拟机(Virtual Machine, VM)

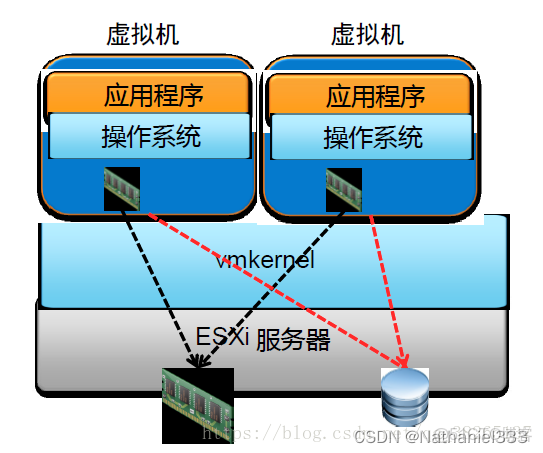

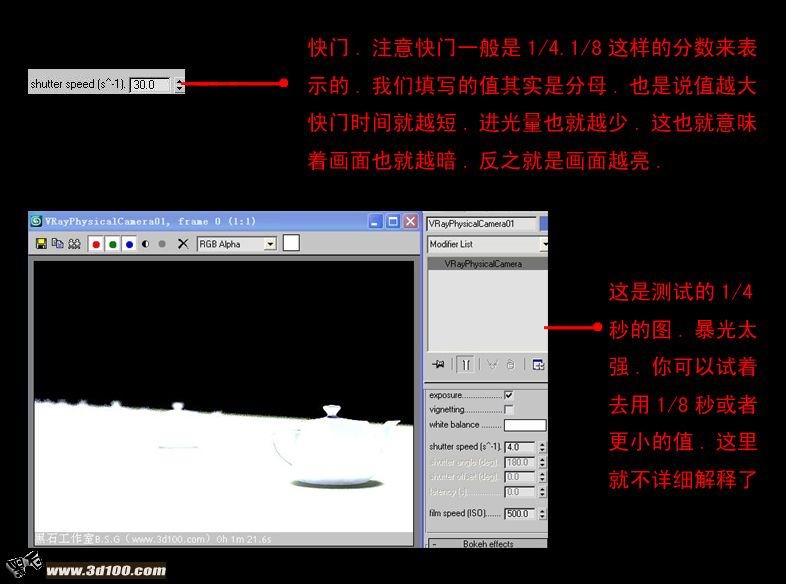

虚拟机是通过软件模拟的完整计算机系统,运行于物理主机之上,它依赖虚拟化技术实现资源共享:一台物理机可划分为多个虚拟机,每个虚拟机拥有独立的虚拟CPU核心、内存空间、虚拟磁盘和网络适配器,虚拟机的行为完全受控于底层的虚拟化平台(如VMware vSphere、Microsoft Hyper-V或开源的KVM),通过Hypervisor(虚拟机监视器)协调物理资源分配。

核心特征对比

| 对比维度 | 物理机 | 虚拟机 |

|---|---|---|

| 定义 | 实体硬件构成的独立计算机 | 软件定义的虚拟化计算环境 |

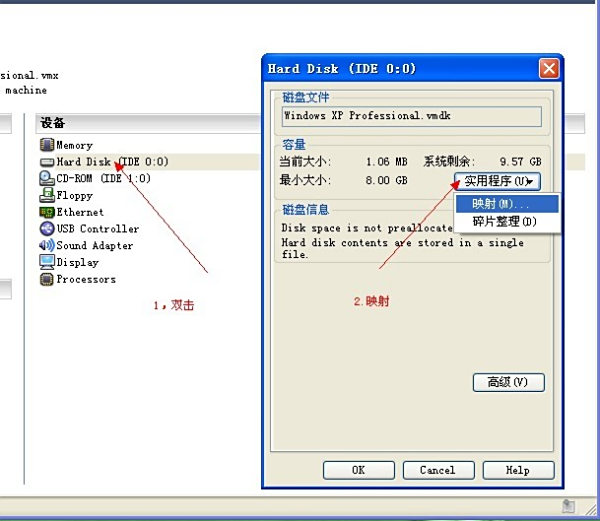

| 核心组件 | CPU/内存/存储/网络接口等物理器件 | 虚拟CPU(vCPU)、虚拟内存(vRAM)、虚拟磁盘(VMDK/VHD)、虚拟网卡 |

| 资源分配方式 | 独占式:整台设备的硬件资源仅服务于单一操作系统实例 | 共享式:多虚拟机动态竞争物理资源,可通过配额限制单台VM的资源上限 |

| 性能表现 | 无额外损耗,直接调用硬件能力→高吞吐、低延迟 | 存在虚拟化开销(约5%-20%),性能受限于宿主机总资源及调度策略 |

| 隔离性 | 绝对隔离:故障不会影响其他设备 | 相对隔离:同一宿主机的VM间可能因资源争抢产生干扰 |

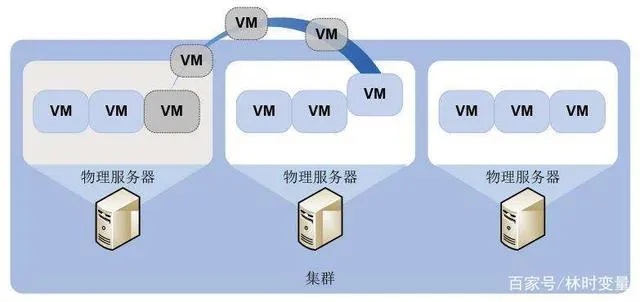

| 扩展性 | 需新增物理设备才能提升整体算力 | 分钟级创建/销毁VM,支持热迁移至其他宿主机 |

| 管理复杂度 | 硬件运维成本高,升级需停机 | 集中化管理工具(如vCenter),支持快照、克隆等自动化操作 |

| 容灾能力 | 依赖外部备份方案,恢复周期长 | 内置即时迁移、分布式资源调度,配合存储冗余可实现高可用性 |

| 成本结构 | 初期投入大(采购+折旧),长期持有成本低 | 初期成本低(利旧服务器改造),但持续运营需支付电力/冷却等隐性开支 |

优势与局限性分析

物理机的优势

- 极致性能:适用于对延迟敏感的场景(如高频交易系统、实时数据库),避免虚拟化层带来的性能衰减。

- 安全性强:物理隔离杜绝了跨设备的数据泄露风险,符合金融、医疗等行业的合规要求。

- 稳定性高:无虚拟化软件的潜在破绽,适合承载关键业务(如航空订票系统)。

- 定制化深度:可根据需求定制特殊硬件(GPU加速卡、FPGA芯片),满足AI训练等专业需求。

物理机的劣势

- 资源浪费:单机利用率通常低于30%,尤其在轻负载场景下造成巨大浪费。

- 灵活性差:硬件扩容需停机维护,难以应对突发流量(如电商大促)。

- 管理成本高:每台设备需独立安装操作系统、驱动程序,批量部署效率低下。

虚拟机的优势

- 高密度整合:一台物理机可承载数十个VM,大幅提升数据中心空间利用率。

- 敏捷响应:支持快速克隆、模板化部署,缩短应用上线周期(DevOps最佳实践)。

- 弹性伸缩:结合云平台可实现按需付费,降低初创企业的IT支出门槛。

- 灾难恢复:通过存储复制、跨宿主机迁移等技术,RTO(恢复时间目标)可压缩至分钟级。

虚拟机的劣势

- 性能天花板:虚拟化层的上下文切换会轻微降低单核性能,不适合超大规模并行计算。

- 许可证成本:部分商业虚拟化软件(如VMware)按CPU插槽收费,长期使用费用可观。

- IO瓶颈:共享存储可能导致读写竞争,需配合SSD缓存或分布式存储优化。

典型应用场景

优先选择物理机的场景

| 场景类型 | 示例应用 | 选择理由 |

|---|---|---|

| 高性能计算 | 科学仿真、基因测序 | 需要全核满载的持续计算能力 |

| 实时数据处理 | 证券行情推送、工业控制 | 毫秒级延迟容忍度极低 |

| 安全合规要求 | 政府涉密系统、医疗影像存档 | 物理隔离满足等保三级认证 |

| 特殊硬件依赖 | AI推理服务器(搭载NVIDIA A100) | 专用加速器无法被虚拟化完美模拟 |

优先选择虚拟机的场景

| 场景类型 | 示例应用 | 选择理由 |

|---|---|---|

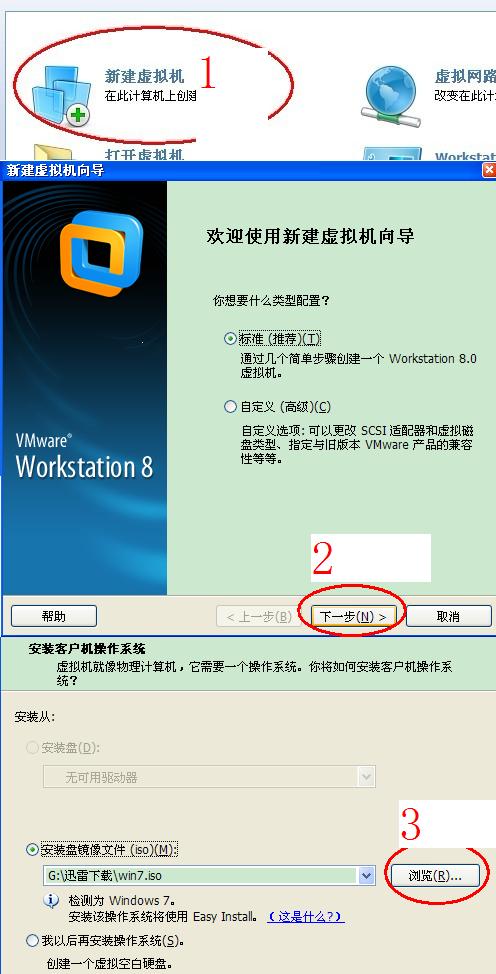

| 开发测试环境 | 微服务容器编排、软件迭代验证 | 快速搭建多版本测试环境,节约硬件成本 |

| 中小型数据库 | MySQL集群、Redis缓存 | 资源动态分配,避免过度配置 |

| 桌面虚拟化(VDI) | 远程办公终端、呼叫中心坐席 | 统一管理终端镜像,简化运维 |

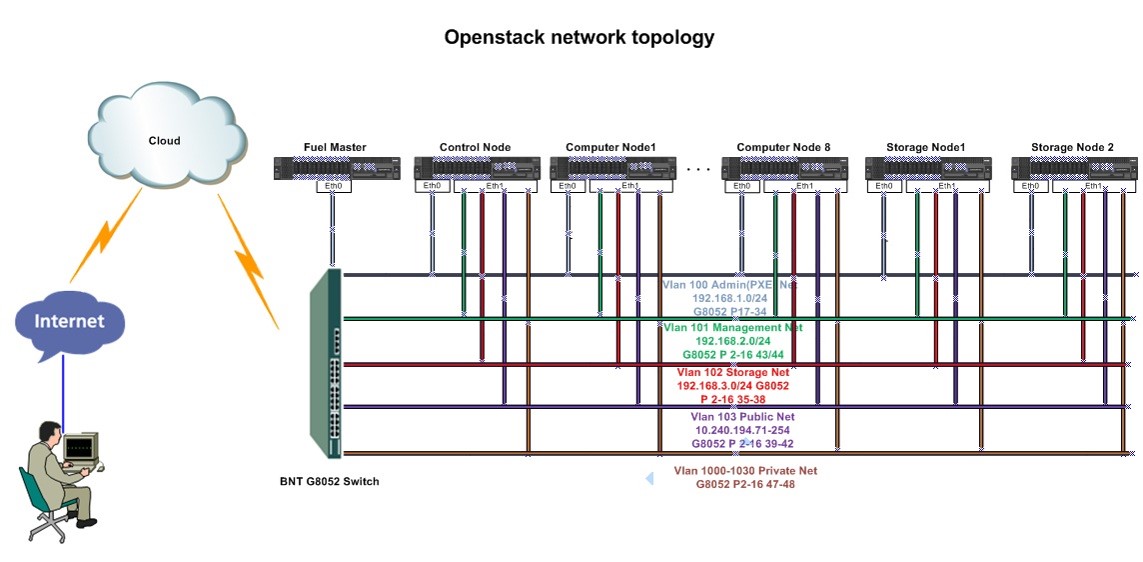

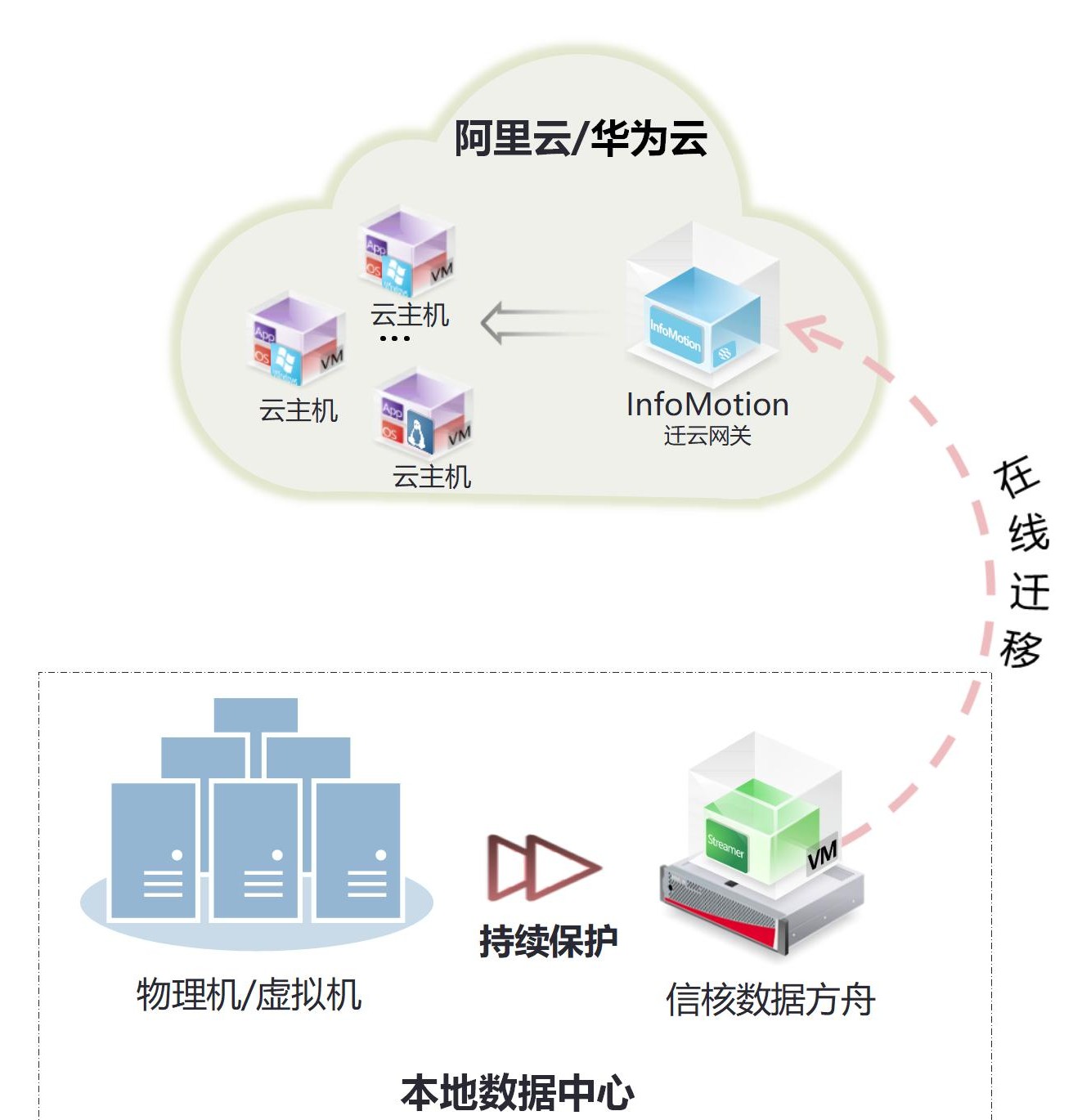

| 混合云架构 | 私有云+公有云灾备 | 跨平台迁移VM镜像,实现业务连续性 |

选型决策建议

- 评估业务优先级:若业务对性能/安全性的要求高于成本考量,优先选择物理机;若追求灵活性与性价比,则倾向虚拟机。

- 混合部署策略:采用“物理机+虚拟机”融合架构,将核心业务部署在物理机,周边系统运行在虚拟机,兼顾效率与经济性。

- 关注新兴技术趋势:容器化(Docker/Kubernetes)正在替代部分传统虚拟机用途,但对于仍需完整OS隔离的场景,虚拟机仍是主流选择。

- 监控与调优:无论选择哪种方案,都需建立资源监控体系(如Zabbix、Prometheus),定期分析CPU/内存/磁盘IOPS等指标,及时调整资源配置。

相关问答FAQs

Q1: 为什么有些企业宁愿购买多台低端物理机也不使用虚拟机?

A: 这类企业往往面临以下两种情况:① 现有应用未针对虚拟化优化,迁移会导致显著性能下降;② 行业监管要求严格禁止数据混存(如PCI DSS标准),此时物理隔离成为刚需,某些老旧系统的驱动程序可能与虚拟化软件不兼容,强制迁移反而增加风险。

Q2: 虚拟机能否完全替代物理机?未来发展趋势如何?

A: 目前尚不能完全替代,虽然虚拟化技术已非常成熟,但在超高性能计算、裸金属访问(Bare Metal Access)、特定硬件直通(Passthrough)等领域仍需物理机支撑,未来趋势是两者共存互补:物理机专注于高价值工作负载,虚拟机/容器承担通用型任务,同时边缘计算场景下轻量化虚拟化方案将进一步普及