物理机纳管

- 物理机

- 2025-08-06

- 18

物理机纳管(Physical Machine Takeover/Management)是云计算与数据中心运维领域的重要技术实践,指将未虚拟化的物理服务器(俗称“物理机”)接入统一的资源管理平台,实现与虚拟机相似的集中化管控能力,这一过程并非简单的设备登记,而是涉及硬件识别、驱动适配、远程控制、生命周期管理等多个技术环节,其核心目标是打破传统物理机“孤岛式”管理模式,构建弹性可扩展的混合IT基础设施,以下从技术原理、实施路径、典型场景及实践要点四个维度展开深度解析。

物理机纳管的技术本质

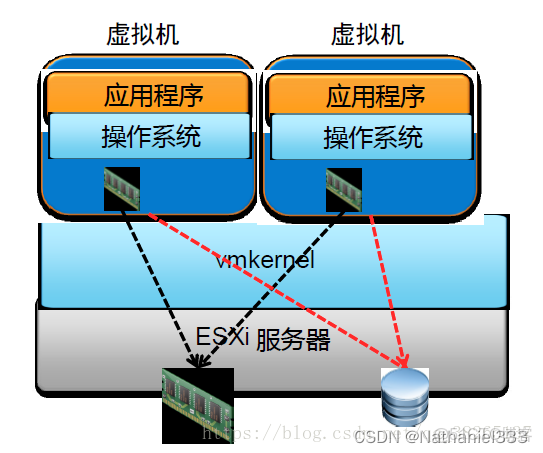

物理机纳管的本质是通过软件层抽象物理硬件资源,使其能够被上层管理系统调度和监控,相较于直接操作物理机的原始模式,纳管后的物理机具备以下特征:

| 维度 | 传统物理机管理 | 纳管后物理机 |

|—————-|——————————–|———————————–|

| 控制方式 | 本地Console口/KVM切换器 | Web界面/API远程操作 |

| 资源可见性 | 仅能查看单台设备状态 | 全局资源池展示CPU/内存/存储利用率 |

| 故障响应 | 人工巡检+被动告警 | 主动健康检查+智能修复建议 |

| 扩容灵活性 | 需停机加装硬件 | 支持热插拔扩展(部分场景) |

| 数据备份 | 依赖第三方工具单独配置 | 集成快照/克隆功能 |

| 安全策略 | 分散设置 | 统一防火墙/破绽扫描/权限控制 |

该技术依赖于带外管理模块(BMC芯片)、定制版操作系统镜像(含Agent程序)以及底层Hypervisor或容器引擎的协同工作,华为FusionCompute采用iBMC芯片实现硬件级接管,而Red Hat oVirt则通过自定义ISO刻录PXE启动环境完成初始化。

实施物理机纳管的关键步骤

阶段1:前期准备

兼容性评估:核查目标设备的BIOS版本、网卡/RAID卡型号是否在管理平台白名单内,常见不兼容项包括老旧服务器缺失IPMI接口、非标存储控制器无对应驱动。

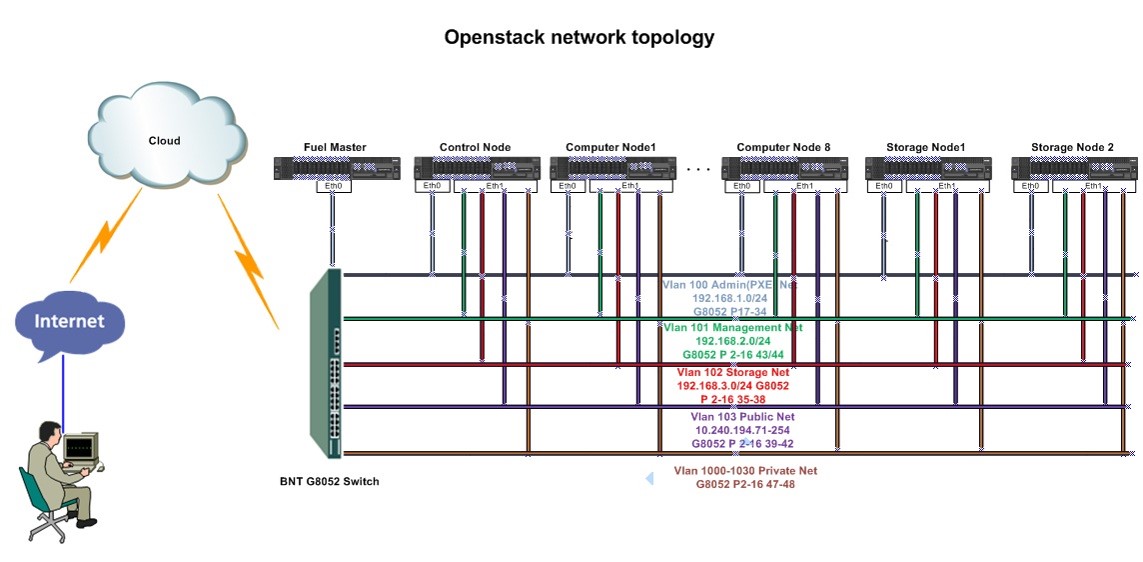

网络规划:划分独立带外管理网段(通常为VLAN 192.168.xx.x),确保管理通道与业务网络隔离。

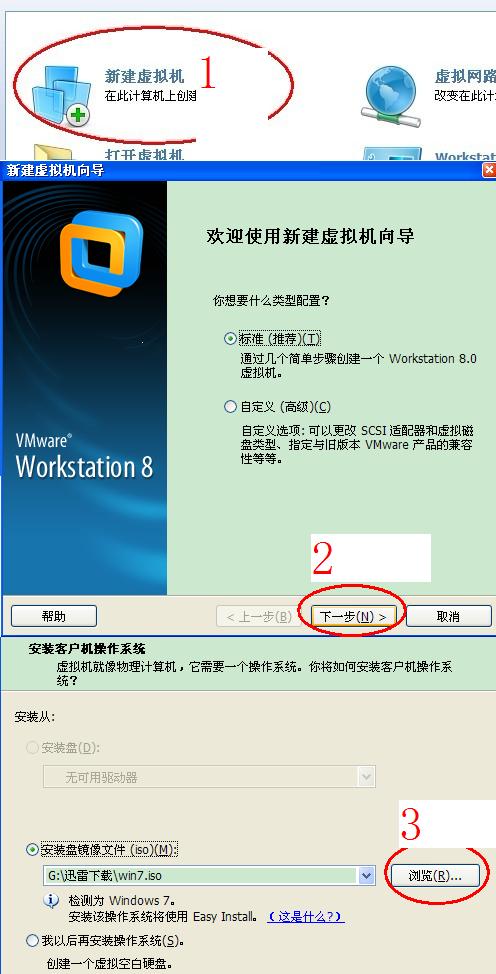

镜像定制:制作包含管理Agent的定制化Linux发行版镜像(如CentOS+KVM模块),用于后续部署。

阶段2:执行纳管

三步法操作示例(以某国产云平台为例):

- 发现设备:通过SNMP扫描或手动输入IP地址,平台自动识别设备厂商/型号/固件版本;

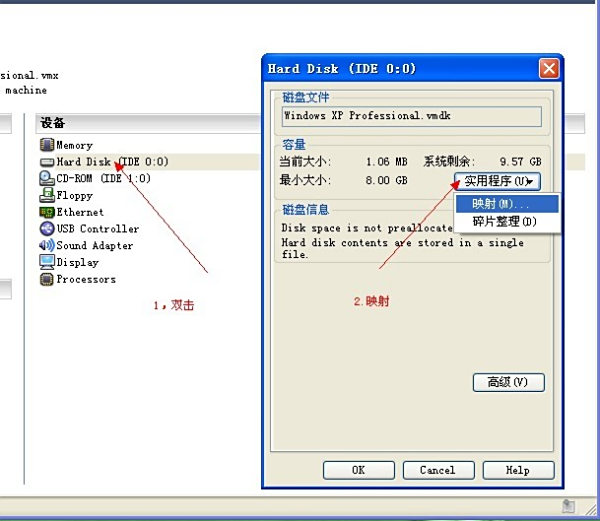

- 安装代理:挂载预制镜像至设备光驱,重启后从光盘引导进入救援模式,静默安装管理Agent;

- 注册入库:Agent向管理平台发送心跳包,完成身份认证后纳入资源池。

️ 风险提示:此过程可能导致短暂服务中断(约5-15分钟),建议选择业务低峰期操作。

阶段3:验证与优化

必测项清单:

- 虚拟媒体重定向(Virtual Media Redirection):能否通过管理平台挂载ISO文件至物理机光驱;

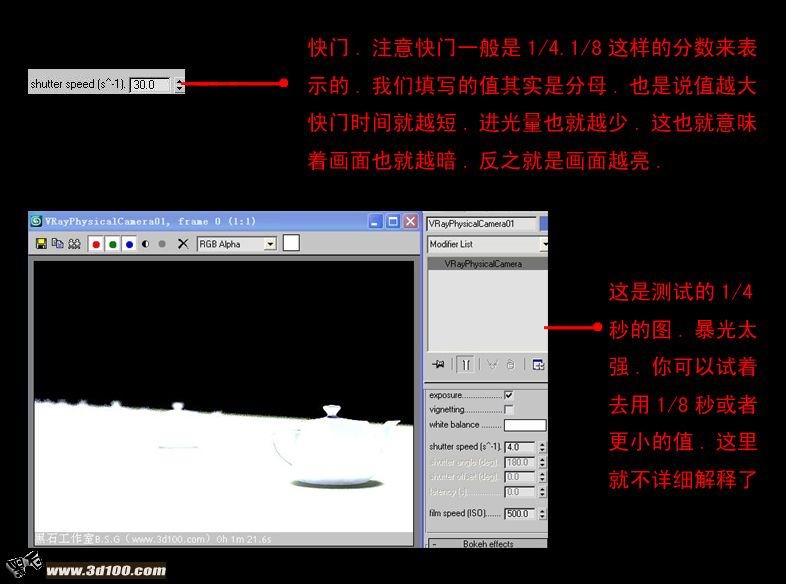

- KCS(Keyboard/Mouse/Display)透传:远程控制台画面延迟应<3秒;

- 性能基准测试:使用FIO/iperf验证磁盘IOPS、网络吞吐量衰减率≤5%;

- 故障模拟:拔掉网线测试告警时效性,断开电源验证UPS联动机制。

典型应用场景与价值体现

| 场景类型 | 痛点分析 | 纳管解决方案 | 收益量化 |

|---|---|---|---|

| 小型机房升级 | 多品牌设备混用,运维知识碎片化 | 跨厂商统一门户管理 | 运维人力减少40%,故障定位提速60% |

| 高性能计算集群 | GPU服务器难以批量部署新任务 | 动态资源调度+亲和性绑定 | 资源利用率从35%提升至78% |

| 灾备中心建设 | 冷备设备长期闲置浪费 | 平时作为计算节点,灾时快速接管业务 | 投资回报率提高2.3倍 |

| 合规审计需求 | 无法满足等保2.0对日志留存的要求 | 完整操作审计链+录像回放功能 | 顺利通过三级等保认证 |

某金融机构案例显示,将其核心交易系统的IBM小型机纳入私有云管理后,年度电力消耗降低18%,硬件更换周期延长至7年,同时实现了跨机房容灾切换时间从4小时缩短至8分钟。

常见挑战与应对策略

挑战1:硬件异构性障碍

▶️ 现象:戴尔R730与浪潮NF5280M5因BIOS差异导致相同脚本执行失败。

对策:建立硬件剖像库(Hardware Profiling DB),记录每类设备的UEFI设置参数、PCIe拓扑结构,开发条件分支脚本。

挑战2:性能损耗争议

实测数据:某数据库服务器纳管后TPS下降7%。

根因分析:默认启用了冗余校验机制(如SCSI命令重试次数增加)。

️ 优化方案:关闭非关键校验项,调整中断分配策略(MSIX代替MSI)。

挑战3:安全边界模糊化

风险点:管理平台API暴露可能引发横向攻击。

️ 防护措施:实施RBAC最小权限原则,禁用默认账户,启用双因素认证(TFA)。

相关问答FAQs

Q1: 所有物理机都能被纳管吗?

A: 理论上支持x86架构的主流服务器均可尝试纳管,但需满足三个基本条件:①具备IPMI/iDRAC等带外管理接口;②BIOS开启CTRL+M模式;③未启用Secure Boot(或提供签名密钥),老旧设备若缺少必要固件更新通道,则可能无法完全纳管。

Q2: 纳管后的物理机会不会变慢?

A: 正常情况下性能损耗应控制在3%以内,若出现明显降速,可排查两点:①检查是否误开启了干扰扫描实时防护;②确认存储链路是否从直连改为SAN共享存储导致的延迟增加,多数情况下通过调整中断亲和性和NUMA节点分配策略即可恢复性能。

物理机纳管技术正在重新定义数据中心的基础设施架构,它不仅是简单的设备连接,更是企业数字化转型中打通新旧世界的桥梁,随着DPU(Data Processing Unit)、CXL等新技术的发展,未来的物理机纳管将更加智能化,甚至可以实现跨架构(x86/ARM/RIS