上一篇

物理机瞬秒好么

- 物理机

- 2025-08-05

- 21

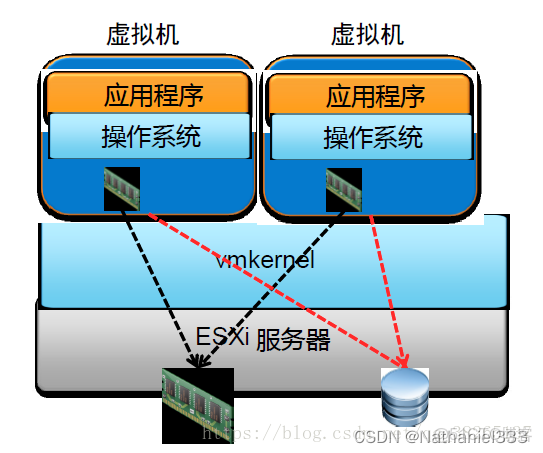

机性能稳定、资源独享,无虚拟化损耗,适合高负载场景,瞬秒时

高中物理学习过程中,“瞬秒”类技巧常被宣传为快速提分的捷径,但其实际效果和适用性存在诸多争议,以下从不同角度详细分析其利弊,并提供科学建议:

瞬秒技巧的潜在优势

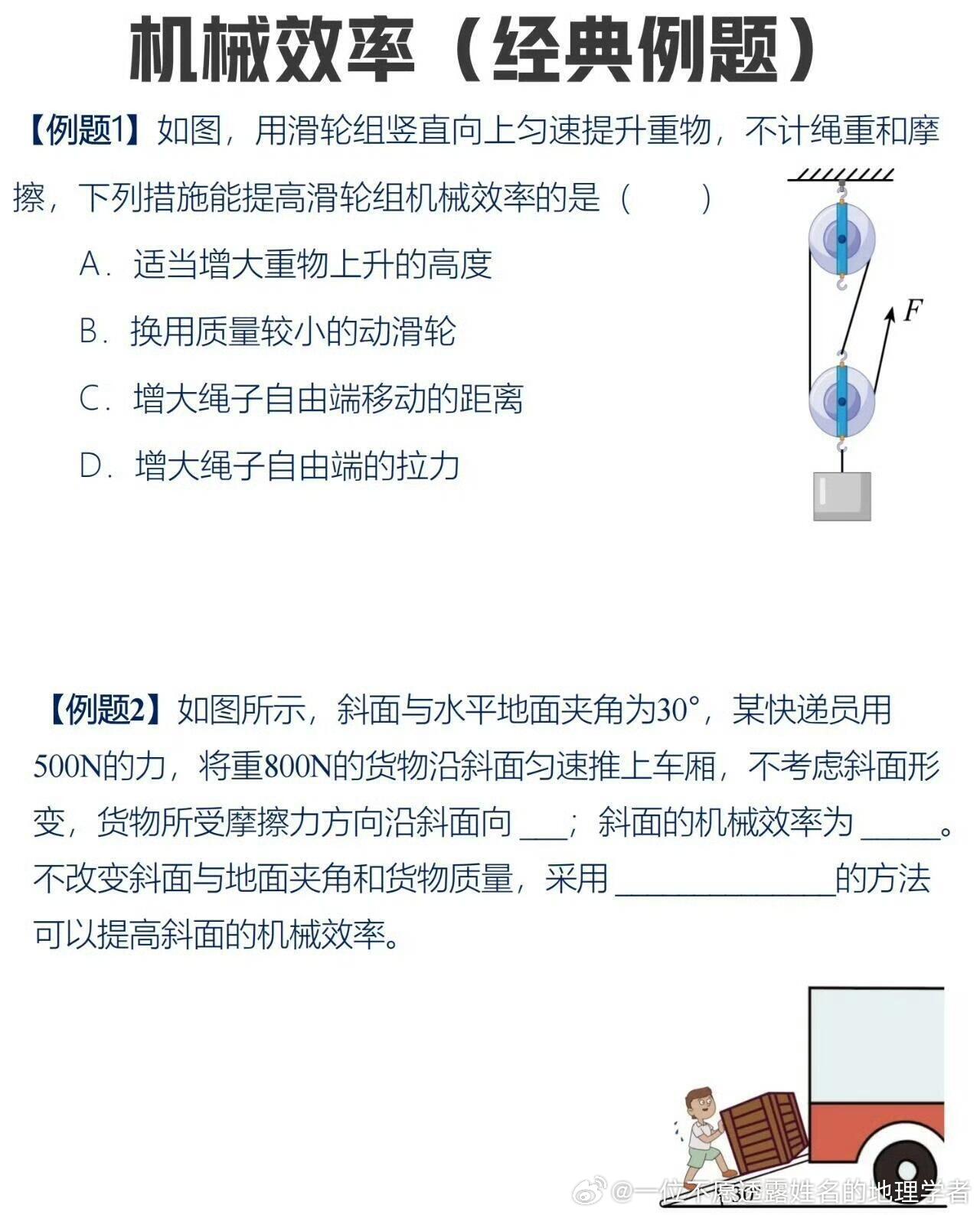

- 提升解题速度与效率:某些经过验证的二级上文归纳或特殊方法(如等时圆模型、能量守恒直接应用),确实能简化复杂计算步骤,在特定条件下使用能量守恒定律可绕过繁琐的受力分析过程,实现一步到位的答案推导;再如特殊值代入法,通过合理赋值将抽象问题具体化,大幅缩短推导时间,这类技巧尤其适合选择题等有时间限制的题型。

- 辅助突破思维瓶颈:对于基础扎实的学生而言,掌握这些技巧如同获得新的工具箱,比如逆向思维法能帮助识别对称性规律,淘汰排除法则可高效筛选错误选项,当常规方法卡壳时,这些策略可能成为破局关键。

- 增强应试信心:熟练运用成熟模型带来的确定性能降低考试焦虑,若已系统训练过51个必考题型对应的瞬秒公式,则面对相似题目时能快速定位解题路径,避免因紧张导致的低级失误。

过度依赖的风险警示

- 掩盖核心概念理解不足:许多机构传授的“大招”本质是预先设定好的理想化场景解法,学生若未深入理解物理规律的内在逻辑(如为何必须满足初速度为零、光滑表面等四个条件才能应用等时圆模型),一旦题目稍作变形便会失效,这种机械记忆如同空中楼阁,缺乏对物理本质的把握。

- 限制创新能力发展:高考命题趋势日益注重考查学生的建模能力和创新意识,若长期依赖固定套路,可能导致思维定式化,当遇到需要自主建立坐标系或分解矢量的新题型时,习惯套用公式的学生往往难以灵活应对。

- 产生虚假成就感陷阱:试听课使用的例题多为精心挑选的案例,与实际考试中的综合题存在显著差异,学生容易陷入“听懂课但不会做题”的困境——看似掌握了技巧,实则未能迁移到真实考场环境,这种现象在涉及多过程联动或隐含条件的压轴题中尤为明显。

理性运用的策略框架

| 评估维度 | 推荐做法 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 自身知识储备 | 确保已系统完成课本基础章节学习 建立完整的知识网络后再接触技巧 |

避免跳跃式学习导致根基不稳 |

| 技巧来源可靠性 | 优先选择权威出版物归纳的上文归纳 核实每个公式的推导过程与适用边界 |

️警惕未经验证的网络流传口诀 |

| 训练强度梯度 | 分阶段实施:单题型专项→跨章节整合→模拟实战 | 禁止直接用于替代日常作业练习 |

| 错题复盘深度 | 记录每次失败案例并追溯根本原因 标注技巧失效的具体条件 |

️定期重做错题直至完全理解变式 |

| 与传统方法平衡 | ⏳保证每天保留一定量的标准解法训练 交替使用不同方法对比优劣 |

防止肌肉记忆取代逻辑思考 |

教育专家的核心观点

多位资深教师强调:“物理学科的魅力在于培养科学思维方式,而非单纯追求解题速度。”真正的高手应具备双重能力——既能用技巧快速破题,又能回归基本原理进行验证,DeepSeek虽能瞬间给出竞赛题答案,但其价值在于辅助人类验证思路正确性,而非替代独立思考过程,建议将瞬秒作为锦上添花的工具,而非雪中送炭的支柱。

FAQs

Q1:使用物理瞬秒技巧会不会影响我对基础知识的掌握?

A:这取决于使用方法,若在扎实掌握牛顿定律、动能定理等核心概念后,将瞬秒作为提速工具,反而能强化知识应用能力;但若跳过基础直接依赖技巧,则会导致知识体系空洞化,关键在于遵循“先筑基再加速”的原则。

Q2:如何判断某个瞬秒公式是否可靠?

A:可通过三个标准验证:①要求讲师完整推导该公式的来源;②用原题的不同变式测试其普适性;③对照教科书中的原始定理确认适用范围,等时圆模型必须同时满足初速度为零、光滑表面等四个条件才能成立。

物理瞬秒技巧犹如双刃剑——用得好可以成为冲刺高分的利刃,用不好则可能割伤自己的知识根基,唯有将其定位为辅助工具,在深刻理解物理规律的前提下适度使用,才能真正发挥