上一篇

redis 物理机

- 物理机

- 2025-08-09

- 20

dis 可部署于物理机,能充分利用物理机资源。

物理机上部署Redis是一个涉及多个步骤和考虑因素的过程,以下是一份详细的指南,涵盖了从硬件准备到软件安装、配置以及常见问题的解决方法。

硬件准备

- CPU:选择多核高性能的CPU,如Intel Xeon系列或AMD EPYC系列,以应对高并发请求和复杂的计算任务,对于大型电商网站等高流量应用,至少需要8核以上的CPU。

- 内存:根据应用的需求和数据量,配备足够的内存,对于缓存场景,内存容量应能容纳大部分常用数据,对于一个拥有大量用户且频繁访问数据的社交平台,可能需要数十GB甚至上百GB的内存,建议使用ECC内存,以提高数据的可靠性和稳定性。

- 硬盘:可选用SSD硬盘作为存储介质,以提高数据的读写速度,对于需要持久化存储大量数据的应用,如日志记录等,可以考虑使用大容量的HDD硬盘或采用磁盘阵列(RAID)来增加存储容量和数据冗余,使用RAID 10阵列可以在保证数据安全性的同时提高读写性能。

- 网络:确保物理机具备高速稳定的网络连接,如千兆以太网或更高带宽的网络接口,这对于Redis集群中节点之间的通信以及客户端与服务器之间的数据传输至关重要,如果网络延迟过高或带宽不足,可能会导致Redis的性能下降甚至服务不可用。

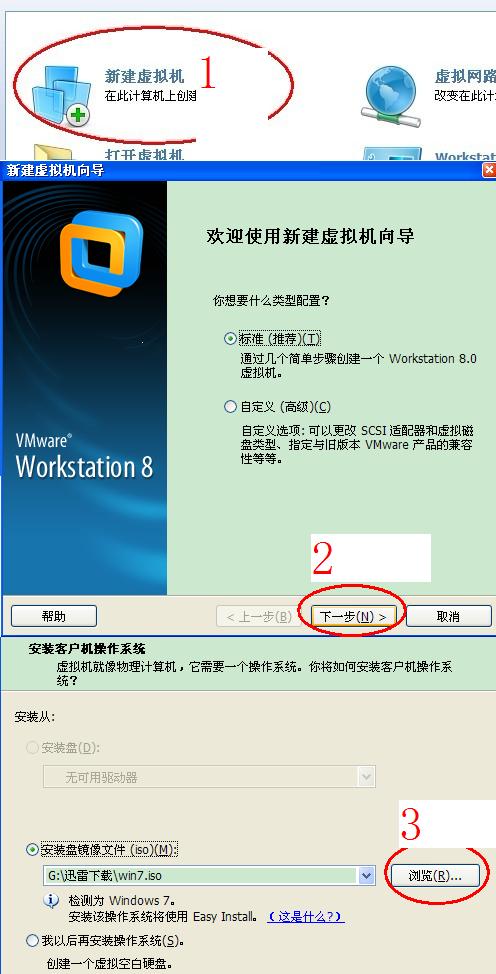

软件安装

- 下载Redis:从Redis官方网站(https://redis.io/download)下载适合您操作系统的稳定版本安装包,注意选择与您的硬件架构(如x86_64)和操作系统版本(如Linux、Windows等)相匹配的安装包。

- 解压安装包:将下载的安装包解压到指定的目录,在Linux系统中,可以使用命令

tar -zxvf redis-<version>.tar.gz -C /usr/local/将Redis解压到/usr/local/目录下。 - 编译安装(可选):如果您下载的是源码包,需要先进行编译,进入解压后的Redis目录,执行

make命令进行编译,然后执行make install命令将编译好的文件安装到系统中,编译过程中可以根据需要指定一些配置选项,如安装路径、启用的功能模块等。 - 配置环境变量:为了方便在任何位置都能访问Redis的命令行工具,需要将Redis的可执行文件路径添加到系统的环境变量中,在Linux系统中,可以编辑

/etc/profile文件或用户的~/.bashrc文件,添加如下行:export PATH=$PATH:/usr/local/redis/bin

然后执行

source /etc/profile或source ~/.bashrc使配置生效。

基本配置

- 修改配置文件:Redis的主要配置文件是

redis.conf,位于解压后的Redis目录下的conf文件夹中,您可以根据实际需求对该文件进行修改,以下是一些常见的配置项及其说明:bind:指定Redis服务器监听的IP地址,默认情况下,Redis只监听本地回环地址(127.0.0.1),如果您希望其他机器能够访问该Redis服务器,需要将其修改为相应的网卡IP地址或设置为0.0.0(表示监听所有网络接口),但请注意,这样做可能会带来安全风险,建议在生产环境中配合防火墙规则进行访问控制。port:设置Redis服务器监听的端口号,默认端口号是6379,如果您的服务器上已经有其他应用程序占用了这个端口,需要将其修改为其他未被使用的端口号。daemonize:决定Redis是否以守护进程的方式运行,如果设置为yes,则Redis会在后台运行;如果设置为no,则会在当前终端窗口运行,在生产环境中,通常将其设置为yes,以便在服务器启动时自动启动Redis服务。timeout:设置客户端连接的超时时间(单位:秒),如果客户端在指定时间内没有发送任何请求,服务器将关闭该连接,可以根据网络环境和应用程序的特点调整这个值。logfile:指定Redis服务器的日志文件路径,默认情况下,日志会输出到标准输出(stdout),您可以将其改为输出到指定的文件,以便更好地管理和查看日志信息。databases:设置Redis服务器启动时创建的数据库数量,Redis默认提供16个数据库(编号从0到15),每个数据库都是一个独立的命名空间,用于存储不同的数据集合,如果您的应用程序需要使用多个数据库,可以根据需要增加这个值;否则,可以保持默认值不变。

- 启动和停止Redis服务:在完成配置文件的修改后,可以使用以下命令启动和停止Redis服务:

- 启动Redis服务:

redis-server /path/to/redis.conf - 停止Redis服务:

redis-cli shutdown

/path/to/redis.conf是您修改后的配置文件的完整路径,如果您希望Redis在系统启动时自动启动,可以将其添加到系统的启动脚本中或使用系统的服务管理工具(如Systemd、SysVinit等)进行配置。

- 启动Redis服务:

高级配置与优化

- 持久化配置:Redis提供了两种持久化方式:RDB(Redis Database Backup)和AOF(Append Only File),您可以根据应用的需求选择合适的持久化策略或同时启用两种方式以提高数据的安全性。

- RDB方式:通过定期生成数据集的时间点快照(snapshot)来实现持久化,这种方式可以在指定的时间间隔内将内存中的数据保存到磁盘上,但在最后一次快照之后更改的数据可能会丢失,您可以在

redis.conf文件中设置save参数来控制RDB快照的频率。save 900 1表示每900秒至少有1个键值对发生变化时就生成一次快照。 - AOF方式:记录每次写入操作的命令到日志文件中,从而实现数据的持久化,这种方式可以提供更好的数据安全性,因为它可以保证每个写操作都被记录下来,但同时也会增加磁盘I/O开销和日志文件的大小,您可以在

redis.conf文件中设置appendonly参数为yes来启用AOF功能,并通过appendfsync参数来控制同步策略(always、everysec、no)。

- RDB方式:通过定期生成数据集的时间点快照(snapshot)来实现持久化,这种方式可以在指定的时间间隔内将内存中的数据保存到磁盘上,但在最后一次快照之后更改的数据可能会丢失,您可以在

- 主从复制配置:为了实现数据的高可用性和读写分离,您可以配置Redis的主从复制模式,在这种模式下,一个主节点负责处理写操作和部分读操作,而多个从节点则负责复制主节点的数据并处理读操作,这样既可以减轻主节点的压力,又可以提高系统的读取性能和可用性,要配置主从复制,需要在主节点和从节点的

redis.conf文件中进行相应的设置,在从节点的配置文件中设置slaveof <masterip> <masterport>来指定主节点的IP地址和端口号;在主节点的配置文件中设置replica-serve-stale-data no来禁止从节点在断线后继续提供服务(可选)。 - 集群搭建:对于大规模的应用场景,单个Redis实例可能无法满足性能和容量的要求,您可以考虑搭建Redis集群来分担负载和提高系统的可扩展性,Redis集群采用无中心化的设计思想,通过哈希槽(hash slot)将数据分散存储在多个节点上,并通过gossip协议进行节点间的通信和协调,搭建Redis集群需要至少三个以上的节点(可以是物理机也可以是虚拟机),并且这些节点之间必须能够互相通信,具体的搭建步骤包括初始化集群、分配哈希槽、创建主从关系等操作,由于集群的配置和管理相对复杂,建议参考官方文档或相关教程进行操作。

- 性能优化:为了充分发挥Redis的性能优势,您可以从以下几个方面进行优化:

- 调整内存分配策略:根据应用程序的特点和数据访问模式,合理设置Redis的最大内存限制(maxmemory)和内存淘汰策略(maxmemory-policy),对于缓存场景,可以将maxmemory-policy设置为allkeys-lru(最近最少使用算法),以便在内存不足时优先淘汰长时间未使用的数据。

- 优化数据结构和编码方式:Redis支持多种数据结构和编码方式(如字符串、列表、集合、有序集合、哈希表等),不同的数据结构和编码方式在存储空间和访问效率上有所差异,在选择数据结构时应根据实际需求进行权衡;尽量使用紧凑的编码方式来减少内存占用和提高序列化/反序列化的速度。

- 避免频繁的大规模数据操作:对于大量的数据插入、删除或更新操作,尽量分批处理或使用管道(pipeline)技术来减少网络往返次数和命令解析开销,还可以考虑使用Lua脚本将多个操作合并成一个原子性的事务来执行。

- 利用缓存机制:虽然Redis本身是一个高速的缓存系统,但在某些情况下仍然可以利用其自身的缓存机制来进一步提高性能,对于经常访问但不经常变化的数据,可以将其缓存在客户端或中间件层以减少对Redis服务器的直接访问压力;