感知机的物理意义

- 物理机

- 2025-07-24

- 2602

感知机(Perceptron)作为人工智能领域的第一个神经网络模型,其物理意义不仅体现在数学与算法层面,更蕴含了对自然系统和社会现象的深刻隐喻,以下从数学本质、力学类比、电路模型、能量视角等维度展开详细分析:

数学本质:几何空间中的超平面划分

感知机的数学核心是通过权重向量与输入向量的点积运算实现分类,具体而言,给定输入向量 x 和权重向量 w,感知机的输出可表示为:

$$ f(mathbf{x}) = thetaleft(mathbf{w} cdot mathbf{x} + bright) $$

$theta$ 为阶跃函数,$b$ 为偏置项。

| 参数 | 几何意义 | 物理隐喻 |

|---|---|---|

| 权重向量 w | 超平面的法向量 | 力学中的力方向或电路中的电场方向 |

| 偏置 $b$ | 超平面的偏移量 | 势能零点的调整 |

| 激活函数 | 分类决策规则 | 触发阈值(如机械开关的临界点) |

从几何角度看,感知机试图在特征空间中找到一个超平面,将不同类别的数据分开,二维空间中感知机的决策边界为一条直线,三维空间中则为一个平面,这种划分方式类似于物理系统中不同相态的分界面(如冰水混合物的相变边界),具有明确的物理直观性。

力学类比:向量空间的受力平衡

将感知机视为力学系统时,输入向量 x 可类比为作用在物体上的力向量,权重 w 则代表物体的惯性或阻力方向,点积 $mathbf{w} cdot mathbf{x}$ 反映了力在 w 方向上的投影,即有效做功分量,偏置 $b$ 则相当于外力或初始位移的修正项,当总“功”超过阈值 $b$ 时,激活函数触发输出(如阶跃函数),类似于物体在合力作用下发生状态变化(如从静止到运动)。

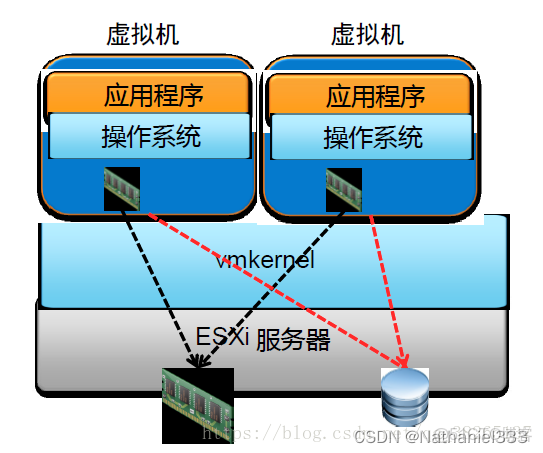

电路模型:神经元的电信号传递

感知机的工作原理与电路模型高度相似:

- 输入向量 x:对应电路中的电流或电压信号。

- 权重 w:模拟电阻值或电容效应,决定信号的衰减或延迟。

- 偏置 $b$:相当于外部电源或基准电位,调节电路的激活阈值。

- 激活函数:如同二极管或三极管的开关特性,仅当输入信号超过阈值时导通。

若将感知机视为一个简单的神经突触模型,权重 $w_i$ 表示突触强度(如化学递质释放量),偏置 $b$ 对应神经元的膜电位阈值,当突触输入的总和(加权求和)超过阈值时,神经元被激活并产生输出信号。

能量视角:最优化与稳定性

感知机的训练目标是最小化误分类样本的数量,这一过程可视为能量最小化问题,具体而言,损失函数 $L$ 与误分类样本到超平面的距离成正比,训练过程中通过梯度下降调整权重,使系统逐渐趋于能量最低的稳定状态。

|| 能量体系 | 物理对应 |

|————|—————-|———————|

| 损失函数 $L$ | 系统的势能 | 弹簧的弹性势能或重力势能 |

| 权重更新 | 能量耗散 | 摩擦力或阻尼效应 |

| 收敛状态 | 平衡态 | 物体在合力为零时的静止状态 |

物理意义的拓展与局限

- 线性可分性:感知机只能解决线性可分问题,其物理意义依赖于特征空间的几何结构,若数据非线性分布(如XOR问题),则需要引入多层感知机(MLP)或核方法构建高维空间。

- 生物启发:尽管感知机简化了生物神经元的复杂性(如忽略时间累积、非线性整合等),但其核心思想仍体现了“刺激-响应”的生物物理原则。

FAQs

Q1:感知机的物理意义是否仅限于几何解释?

A1:感知机的物理意义是多维度的,除几何超平面划分外,还包括力学、电路、能量等视角,力学类比强调向量投影与做功,电路模型关注信号传递与阈值效应,而能量视角则从优化角度解释训练过程。

Q2:为什么说感知机是深度学习的基础?

A2:感知机首次实现了从数据中学习权重参数,奠定了监督学习的基础框架,其核心思想(如权重迭代、激活函数、特征向量内积)被后续模型继承,例如多层感知机(MLP)通过堆叠感知机单元实现非线性建模,而深度学习的本质仍是对高维空间中超平面的逐层逼近