公共数据安全管理办法为何引发全民关注

- 行业动态

- 2025-05-07

- 4546

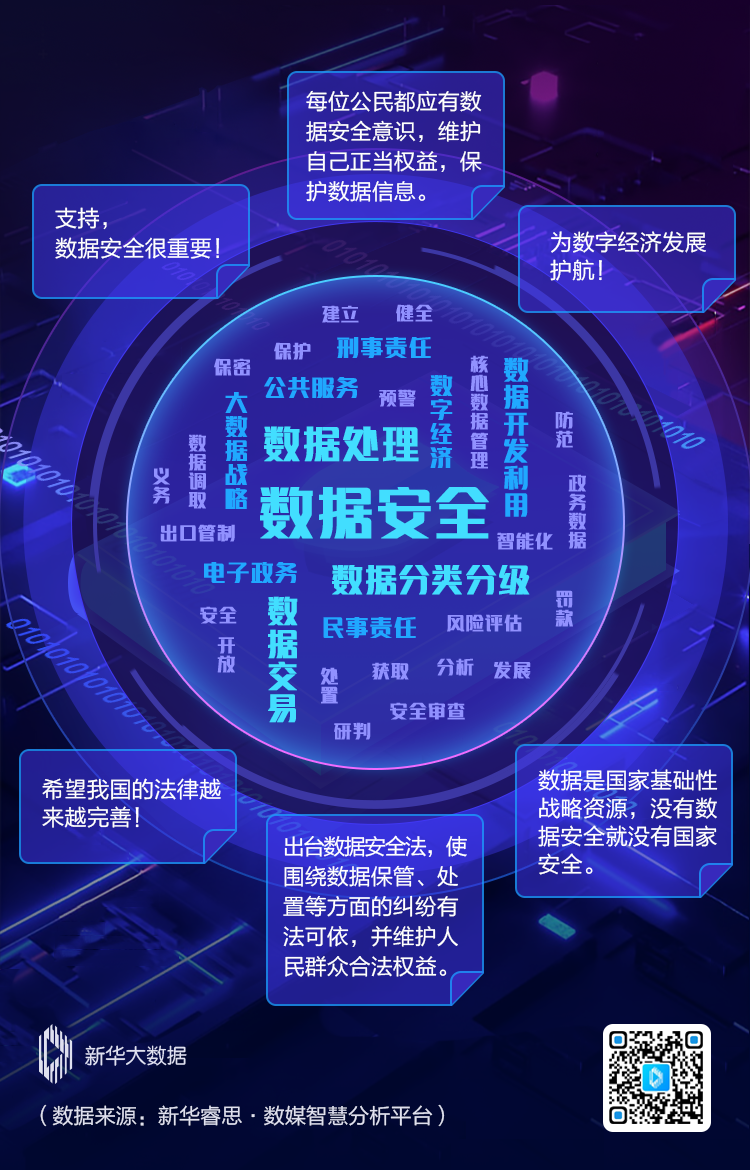

《公共数据安全管理办法》明确数据分类分级管理要求,规范责任主体安全职责,建立全流程安全防护体系,强化监测预警与应急处置机制,推动数据有序共享与合规利用,保障公共数据安全及公民权益。

公共数据安全管理办法

随着数字化进程的加速,公共数据已成为社会治理和民生服务的重要资产,为保障数据安全、防范风险,我国针对公共数据的全生命周期管理制定了严格规范,以下内容基于现行法律法规及行业标准,为政府机构、企事业单位及公众提供清晰的指引。

公共数据的定义与范围

公共数据指各级行政机关、公共机构在履职过程中收集、产生的涉及公共利益的数据,包括但不限于:

- 政务服务数据(行政审批、社保医保等);

- 公共事业数据(交通、教育、医疗等);

- 城市管理数据(环境监测、应急响应等)。

适用对象:所有收集、存储、处理或共享公共数据的机构。

数据安全管理的核心原则

合法合规

数据活动须遵守《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规,禁止超范围收集或滥用数据。分类分级

根据数据敏感程度和影响范围,划分为一般数据、重要数据、核心数据三级,实施差异化保护措施。最小必要

仅收集与业务直接相关的数据,存储期限不得超出法定或约定的必要时间。责任到人

明确数据安全负责人,建立岗位责任制,定期开展内部培训与考核。

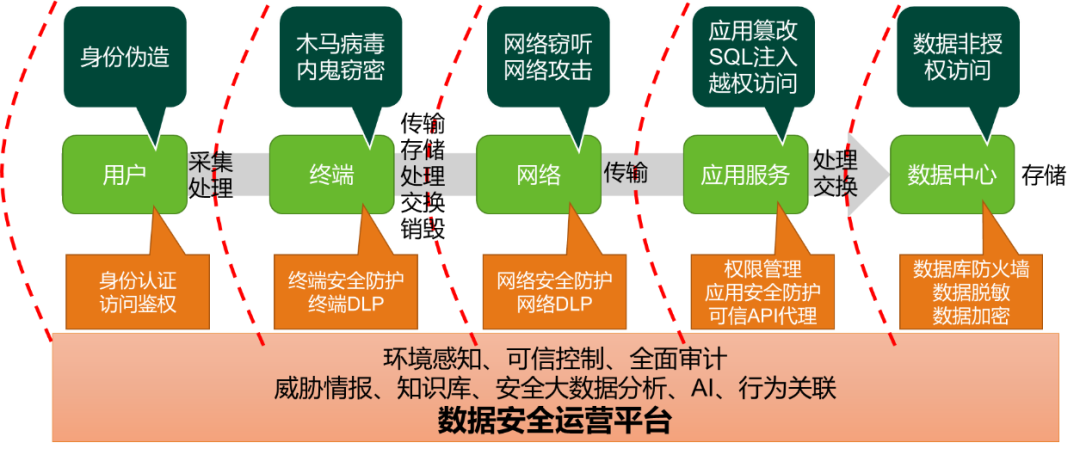

全生命周期管理要求

(一)数据收集

- 明确来源:通过合法渠道获取数据,记录采集时间、方式及授权证明;

- 用户告知:向个人告知数据用途、存储期限及权利,获取明示同意(涉及个人信息时)。

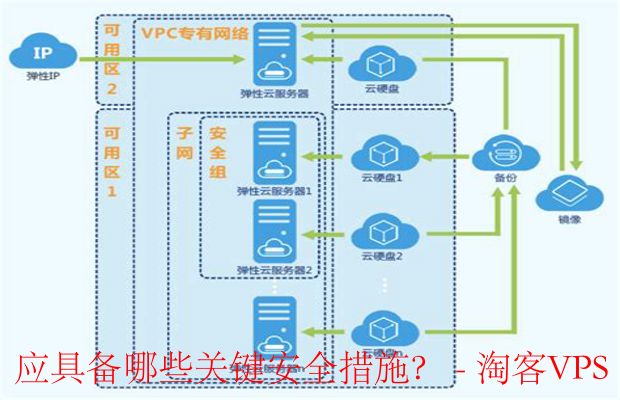

(二)数据存储

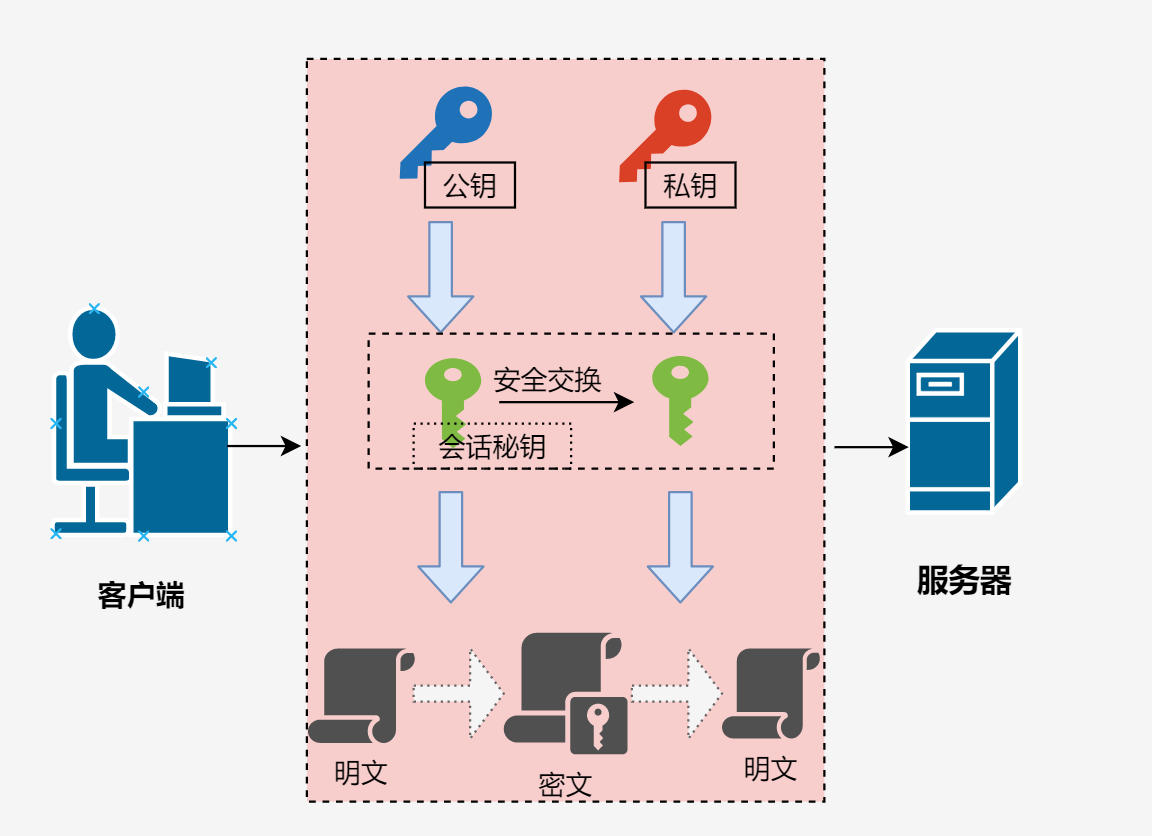

- 加密保护:采用国产密码算法对重要数据进行加密存储;

- 访问控制:设置多因素身份验证,按“最小权限”原则分配访问权限;

- 容灾备份:建立异地备份机制,确保数据可恢复性。

(三)数据使用与共享

- 脱敏处理:共享前对敏感信息进行去标识化处理;

- 安全评估:跨部门或跨境共享需通过第三方风险评估;

- 协议约束:与接收方签订保密协议,明确安全责任与违约条款。

(四)数据销毁

- 物理销毁:硬盘、纸质文件等需采用粉碎、消磁等不可逆方式;

- 日志留存:记录销毁操作的时间、人员及方式,保存日志不少于3年。

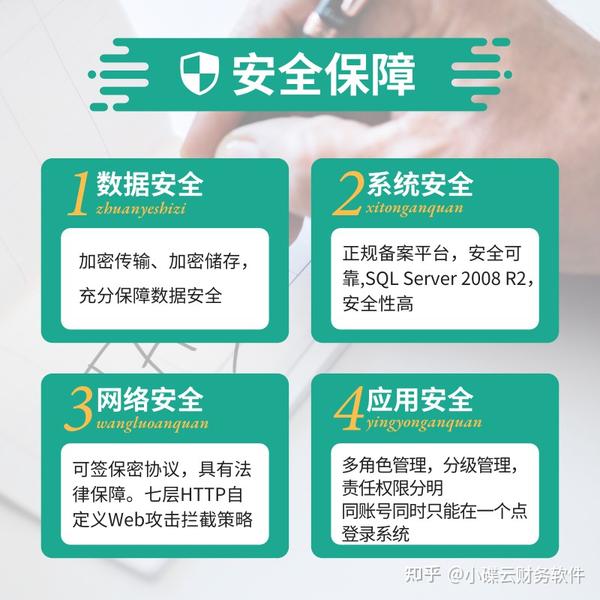

技术保障与风险防控

安全技术框架

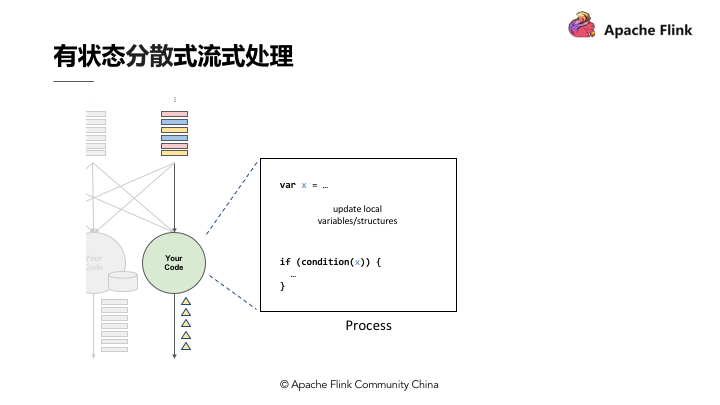

部署防火墙、载入检测系统(IDS)、数据防泄漏(DLP)等工具,构建纵深防御体系。实时监测预警

利用AI技术分析异常访问行为,对潜在攻击(如SQL注入、暴力破解)启动自动阻断机制。应急响应机制

制定数据泄露应急预案,确保2小时内启动溯源、48小时内向监管部门报告。

监管与法律责任

- 监督检查:网信办、工信部等部门定期开展安全审计,企业需配合提供台账及日志;

- 违法后果:违规机构最高可处500万元罚款,直接责任人可能承担刑事责任;

- 公众监督:任何组织或个人可通过12377平台举报数据滥用行为。

提升数据安全意识的举措

- 定期演练:每季度组织数据泄露模拟演练,优化应急流程;

- 公众教育:通过案例解读、短视频等方式普及数据安全知识;

- 行业协作:鼓励企业加入数据安全产业联盟,共享威胁情报。

引用说明 依据以下法律法规及标准编制:

- 《中华人民共和国数据安全法》(2021年9月1日施行)

- 《中华人民共和国个人信息保护法》(2021年11月1日施行)

- 《信息安全技术 公共数据开放安全要求》(GB/T 39477-2020)

- 《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》(2021年11月发布)