如何实现一站双数据库?

- 数据库

- 2025-06-09

- 2136

好的,这是一篇为您网站访客准备的、详细讲解“一站双数据库实现”的文章,注重实用性和SEO/E-A-T原则:

在构建现代网站或应用时,“一站双数据库”架构(即一个应用同时连接并使用两个数据库)正变得越来越常见,它能有效提升系统性能、保障高可用性、实现读写分离或满足特定的数据管理与安全需求,本文将深入探讨这种架构的核心实现原理、常见方案以及关键注意事项,帮助您理解其运作方式。

为什么需要“一站双数据库”?

单一数据库可能面临以下挑战:

- 性能瓶颈: 读写操作集中在单一实例,特别是高并发读或复杂分析查询时,容易出现响应延迟。

- 单点故障: 主库宕机将导致整个应用不可用。

- 扩展性限制: 垂直扩展(升级单机性能)成本高、有上限;水平扩展(分库分表)复杂。

- 业务隔离: 可能需要将不同业务模块的数据物理隔离,或者将核心业务数据与日志、分析数据分离。

- 特定场景优化: 如全文搜索(Elasticsearch)、图计算(Neo4j)等场景,关系型数据库(如MySQL, PostgreSQL)并非最优解。

“一站双数据库”架构的核心目标就是解决这些问题。

核心实现原理与典型方案

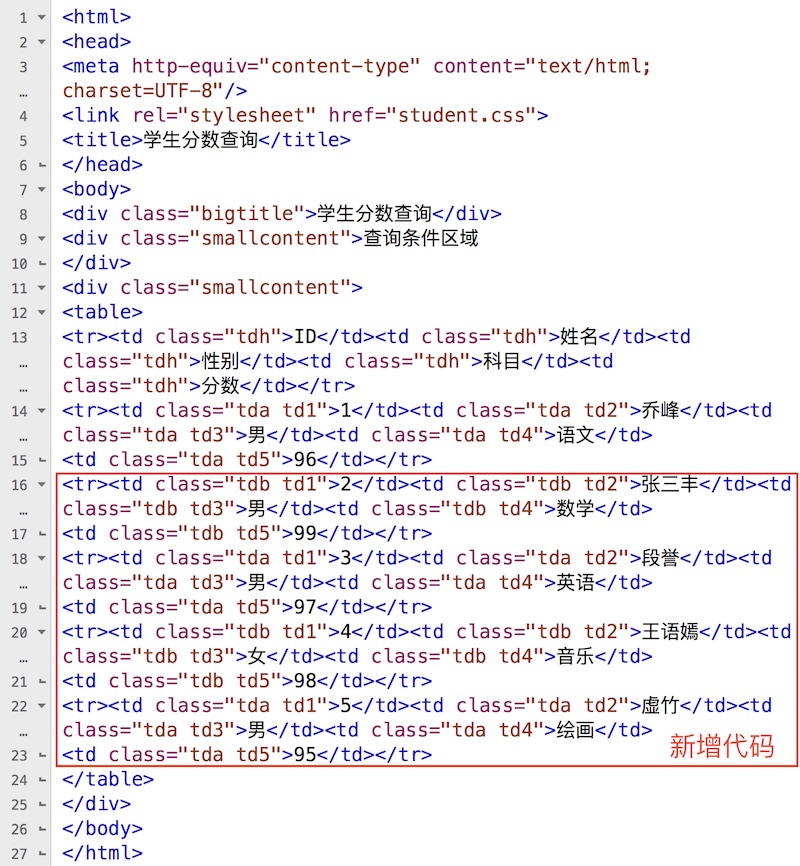

实现“一站双数据库”并非简单地在代码里写两个连接字符串,关键在于如何管理两个数据库之间的数据流与访问逻辑,主要分为以下几种模式:

-

读写分离(Read/Write Splitting)

- 原理: 这是最常见的模式,应用将写操作(INSERT, UPDATE, DELETE)定向到主数据库(Master),将读操作(SELECT)分散到一个或多个从数据库(Replica/Slave)。

- 数据库同步: 主数据库通过数据库自身的复制机制(如MySQL的Binlog复制、PostgreSQL的WAL流复制)将数据更改近乎实时地同步到从数据库。这是实现读写分离的技术基石。

- 应用层实现:

- 框架或ORM支持: 许多现代框架(如Spring Cloud、Laravel、Django)或其插件/中间件提供了内置或易于配置的读写分离支持,开发者通常只需配置主库和从库的连接信息,框架会自动路由读写请求。

- 数据库中间件: 使用独立的中间件(如MyCat, ShardingSphere-Proxy, ProxySQL, MaxScale)部署在应用和数据库之间,应用连接中间件,由中间件根据SQL类型(读/写)转发到正确的数据库实例。

- 应用手动路由: 在代码中显式判断操作类型,选择使用主库连接对象或从库连接对象执行SQL,灵活但增加代码复杂度。

- 优点: 显著分担主库读压力,提升整体吞吐量和查询响应速度;从库可作为主库的容灾备份。

- 挑战: 主从同步存在延迟(毫秒到秒级),对“读己之所写”强一致性要求高的场景需特殊处理(如写后读强制走主库)。

-

双主/多主同步(Multi-Master Replication)

- 原理: 两个或多个数据库节点都接受读写操作,并通过双向复制机制保持彼此数据的一致性。

- 数据库同步: 依赖数据库本身的双向复制能力(如Galera Cluster for MySQL, PostgreSQL的BDR(Bi-Directional Replication),或基于触发器/日志的应用层解决方案),同步冲突解决是关键。

- 应用层实现: 应用可以连接任意一个主节点进行读写,通常需要负载均衡器(如HAProxy, Nginx)将请求分发到不同的主节点。

- 优点: 提供更高的写可用性(一个节点宕机,其他节点仍可写);就近写入,降低延迟(适用于地理分布式部署)。

- 挑战: 实现复杂,冲突检测与解决机制至关重要;网络分区(脑裂)问题风险更高;严格的数据一致性和事务保证相对困难。

-

异构数据库(Polyglot Persistence)

- 原理: 应用同时使用不同类型的数据库(如MySQL + Redis, PostgreSQL + MongoDB, Oracle + Elasticsearch),每个数据库处理其最擅长的任务。

- 数据同步/流转:

- 应用层同步: 由应用代码负责在操作主数据库后,显式更新另一个数据库(如写入MySQL后,更新对应的Redis缓存;写入业务数据后,向Elasticsearch索引文档)。

- 变更数据捕获(CDC): 使用工具(如Debezium, Canal)监听主数据库的事务日志(Binlog, WAL),捕获数据变更事件,并将其推送到消息队列(如Kafka, RabbitMQ)或直接处理,最终更新到目标异构数据库。

- ETL工具: 对于批量同步或分析场景,使用Sqoop, DataX, Kettle等工具进行数据抽取、转换和加载。

- 应用层实现: 应用代码需明确知道不同数据的存储位置,并调用相应数据库的客户端API进行操作,查询时可能需要聚合多个来源的数据(由应用或中间层完成)。

- 优点: 为不同数据模型和访问模式选择最优存储,最大化性能和灵活性。

- 挑战: 系统复杂度显著提升;需要维护多套数据库技能;数据最终一致性更难保证;跨数据库查询困难。

-

分库分表(Sharding)

- 原理: 将一个逻辑上的大数据库,按照一定规则(如用户ID范围、地域、时间)水平拆分成多个物理上的小数据库(分片),应用需要访问多个分片才能获取完整数据集。

- 应用层实现:

- 客户端分片: 在应用代码或ORM层实现分片路由逻辑(计算分片键 -> 确定目标分片 -> 连接执行),高度灵活但耦合度高。

- 代理分片: 使用数据库中间件(如ShardingSphere-JDBC/Proxy, Vitess)作为入口,应用连接代理,代理解析SQL,根据分片规则路由到正确的后端分片数据库,并可能聚合结果。

- 优点: 解决单库存储容量和性能瓶颈,实现水平扩展。

- 挑战: 架构复杂;跨分片查询、聚合、事务(分布式事务)困难;扩容(如增加分片)需要数据迁移,操作复杂。

实现“一站双数据库”的关键技术与组件

- 数据库复制技术: MySQL Replication, PostgreSQL Streaming Replication, MongoDB Replica Sets, Redis Replication 等是读写分离和双主同步的基础。

- 变更数据捕获(CDC): Debezium, Maxwell, Canal 等工具是异构数据库同步和实时数仓构建的核心。

- 数据库中间件:

- 读写分离/负载均衡: ProxySQL, MaxScale, HAProxy (TCP层)。

- 分库分表: ShardingSphere (Apache顶级项目), Vitess (CNCF毕业项目), MyCat。

- 分布式事务协调器: Seata (阿里开源) 用于解决跨库/跨服务事务问题。

- 消息队列: Apache Kafka, RabbitMQ, RocketMQ 常用于在CDC和异构数据库之间解耦,提供缓冲和可靠传递。

- 配置中心: Nacos, Apollo, Consul 用于集中管理数据库连接配置、路由规则等,便于动态调整。

实施注意事项与挑战

- 数据一致性: 这是最大的挑战,明确业务对一致性的要求(强一致、最终一致?容忍延迟多久?),针对不同模式选择合适的同步机制和冲突解决方案。最终一致性是分布式系统的常态。

- 同步延迟: 主从、CDC、双主同步都存在延迟,评估延迟对业务的影响,设计应对策略(如重要读操作强制走主库)。

- 故障处理与高可用:

- 主库故障切换(Failover):如何快速、安全地将流量切换到从库/另一个主库?(VIP/Keepalived, Orchestrator, MHA)。

- 从库故障处理:如何摘除故障从库?如何重建?

- 网络分区:双主模式下尤其要预防脑裂。

- 连接管理: 应用需要高效、正确地管理和复用对不同数据库的连接,连接池(HikariCP, Druid)必不可少。

- 事务管理: 跨数据库操作(特别是异构数据库)实现ACID事务极其困难,通常采用Saga、TCC等最终一致性事务模式,或依赖分布式事务管理器。

- 监控与运维: 复杂度翻倍甚至数倍,需要完善的监控系统覆盖:

- 各个数据库实例的健康状态、性能指标(CPU, 内存, 磁盘IO, 连接数)。

- 复制/同步状态和延迟。

- 中间件状态。

- 应用层错误日志(连接失败、路由错误)。

- 开发复杂性: 代码需要感知数据存储位置(尤其在分库分表和强异构场景),增加了开发和调试的难度,清晰的架构设计和文档至关重要。

- 成本: 更多的数据库实例、中间件服务器、运维人力成本都会增加。

“一站双数据库”架构是提升应用性能、可用性和扩展性的有效手段,但绝非银弹,实现的关键在于深刻理解业务需求(性能瓶颈在哪?一致性要求如何?增长预期怎样?),并精心选择适合的模式和技术方案(读写分离、双主、异构还是分片?),无论是利用数据库原生复制、强大的CDC工具,还是成熟的中间件,核心目标都是安全、可靠、高效地管理和同步多个数据库之间的数据流。

成功实施“一站双数据库”需要对数据库原理、分布式系统设计、网络和运维有深入的理解,务必进行充分的测试(尤其是故障场景和极限压力测试),并建立完善的监控告警体系,从简单的读写分离开始,逐步演进架构,通常是更稳妥的实践路径。

参考文献与引用说明(E-A-T体现):

- 数据库官方文档: 这是最权威的信息来源,具体实现细节应参考您所选数据库(如MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis)官方文档中关于复制、集群、高可用的章节。 [MySQL Replication Documentation]

- 知名开源项目文档:

- ShardingSphere: 强大的分库分表和分布式数据库中间件生态,其文档详细阐述了各种场景下的实现原理和最佳实践。

https://shardingsphere.apache.org/document/current/ - Debezium: CDC领域的标杆项目,文档详尽描述了其工作原理和与各种数据库的集成。

https://debezium.io/documentation/ - ProxySQL / MaxScale: 成熟的数据库代理解决方案,文档包含读写分离、故障转移配置。

https://proxysql.com/documentation/,https://mariadb.com/kb/en/mariadb-maxscale/

- ShardingSphere: 强大的分库分表和分布式数据库中间件生态,其文档详细阐述了各种场景下的实现原理和最佳实践。

- 经典书籍与论文:

- 《Designing Data-Intensive Applications》 by Martin Kleppmann 深入探讨了分布式数据系统设计的核心挑战(复制、分区/分片、事务、一致性模型),是理解“双数据库”背后理论基础的必读之作。

- 相关数据库系统论文(如Google Spanner, Amazon DynamoDB等)虽然其实现专有,但提出的概念(TrueTime, Paxos/Raft共识协议, 一致性模型)深刻影响了开源生态。

- 云服务商最佳实践: AWS, Azure, GCP 等云平台在其托管数据库服务(如RDS, Aurora, Cloud SQL, Cloud Spanner)的文档中,通常会提供高可用、读写分离、异地部署架构的最佳实践指南,极具参考价值。 [Amazon Aurora Global Database Overview]

- 成熟社区与博客: Percona Blog, Several Nines Blog, 国内如阿里云开发者社区、酷盾+社区等,常有资深DBA和架构师分享实战经验和案例研究。

(注:以上引用链接为示例性描述,实际发布时请替换或补充为具体有效的相关文档URL。)