上一篇

分布式架构云原生计算

- 行业动态

- 2025-05-09

- 4

分布式架构依托云原生技术,通过容器化与微服务实现弹性扩展、高效协同,提升云环境资源利用率

分布式架构的核心特征与技术体系

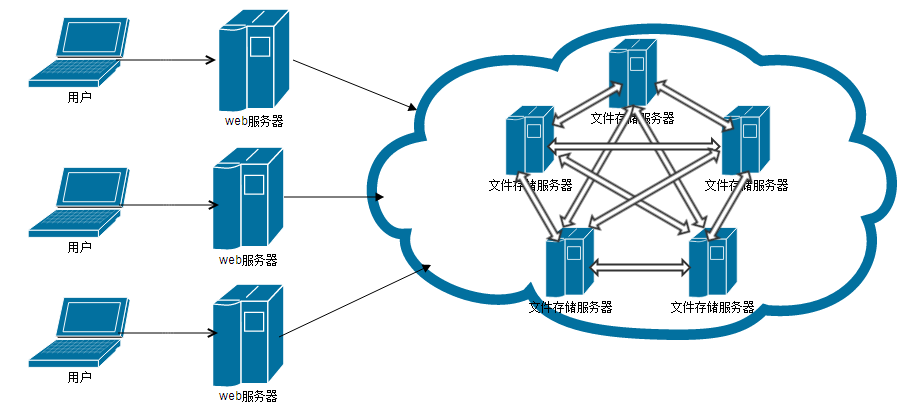

分布式架构通过多节点协同完成复杂计算任务,其核心特征体现在以下几个方面:

| 特征维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 节点分布 | 物理/逻辑节点跨机房/地域部署 |

| 数据分区 | 数据库分片(Sharding)、主从复制 |

| 服务解耦 | 通过RPC/消息队列实现跨进程通信 |

| 容错机制 | 自动故障转移、心跳检测、熔断降级 |

| 负载均衡 | DNS轮询、硬件负载均衡器、服务发现 |

典型技术栈包含:

- 分布式协调:ZooKeeper/Etcd实现配置中心与元数据管理

- 服务网格:Istio/Linkerd处理服务间通信与安全策略

- 消息队列:Kafka/RabbitMQ支撑异步化数据流转

- 存储系统:Ceph/MinIO提供对象存储,TiDB支持HTAP混合负载

云原生计算的技术范式革新

云原生计算重构了传统分布式系统的构建方式,其技术矩阵包含:

| 技术类别 | 代表方案 | 核心价值 |

|---|---|---|

| 容器化 | Docker/CRI-O | 标准化应用打包与运行时隔离 |

| 编排系统 | Kubernetes | 声明式资源管理与自动伸缩 |

| 微服务 | Spring Cloud/Service Mesh | 细粒度服务治理与拓扑感知 |

| 不可变基础设施 | Terraform/Ansible | 代码化基础设施管理 |

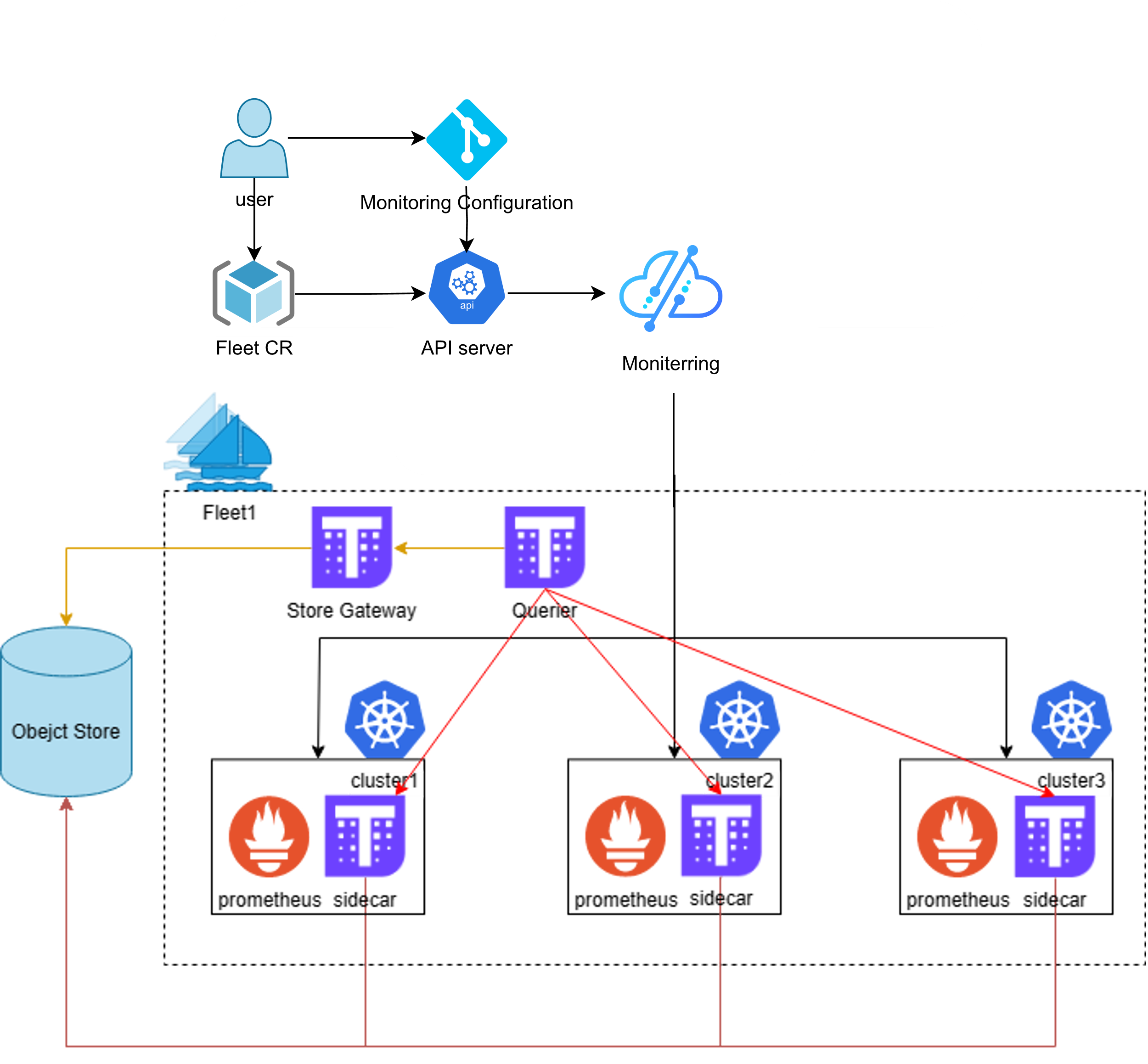

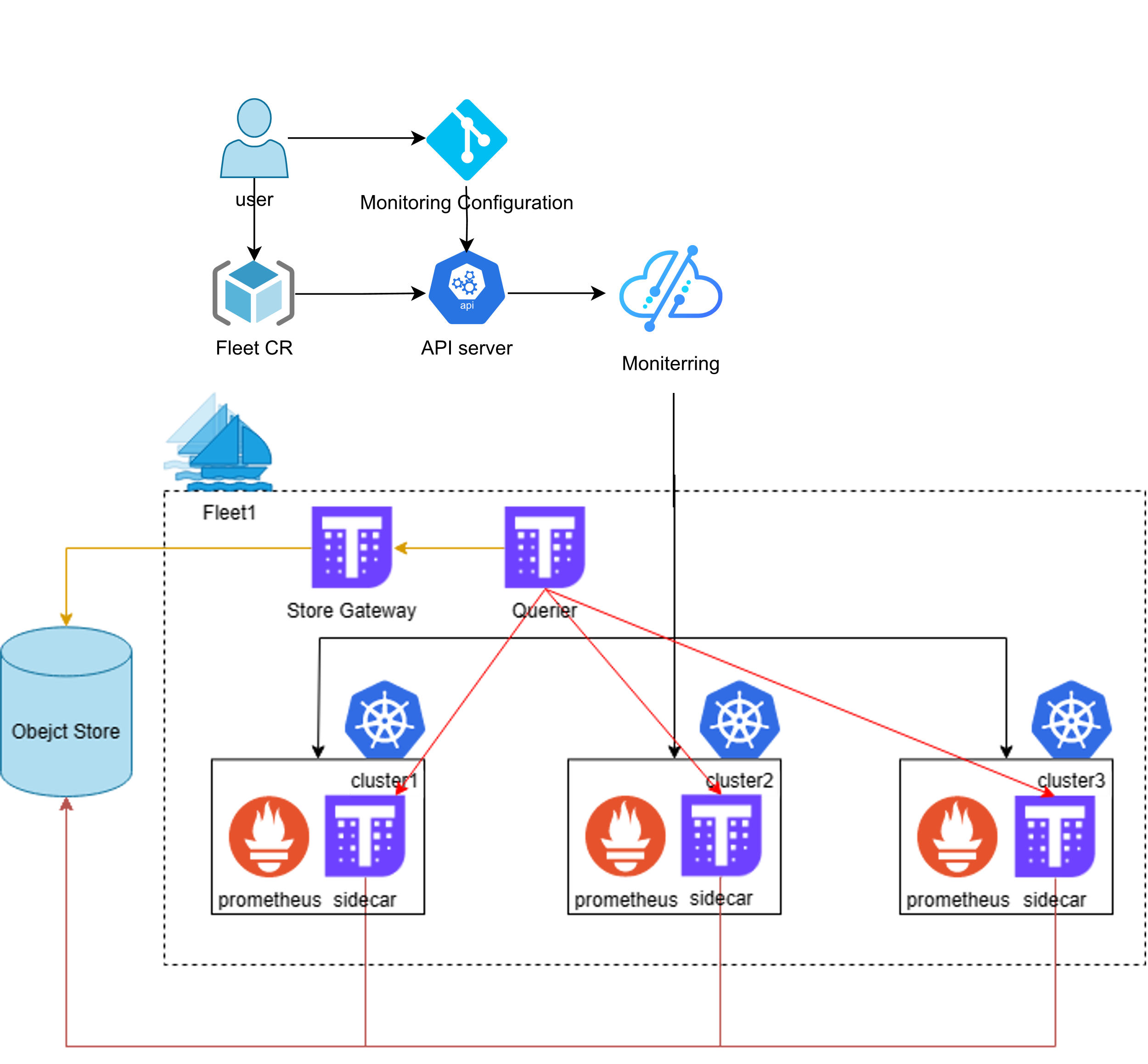

| 观测体系 | Prometheus+Grafana | 全链路监控与智能告警 |

关键技术创新点:

- 容器运行时革命:从Docker到Containerd,实现秒级冷启动与资源利用率提升

- 服务发现进化:Envoy代理模式替代传统DNS解析,支持动态权重调整

- 存储抽象突破:CSI接口标准统一块存储/对象存储访问协议

- 混沌工程实践:Chaos Mesh注入故障模拟,验证系统韧性边界

分布式架构与云原生的融合路径

传统分布式系统向云原生演进需经历三个阶段:

阶段1:容器化改造

- 应用打包:将单体应用拆分为多个微服务,每个服务独立镜像化

- 配置管理:使用ConfigMap/Secrets替代传统配置文件

- 网络模型:从主机网络转向CNI插件模式(如Calico BGP路由)

阶段2:动态调度优化

- 资源声明:通过HPA/VPA实现基于CPU/MEM/自定义指标的自动扩缩容

- 拓扑感知:结合Node Affinity设置亲和性规则,优化跨AZ部署

- 弹性伸缩:基于Queue Depth/P95延迟等业务指标触发扩容

阶段3:全生命周期管理

- CI/CD流水线:集成Argo CD实现GitOps持续交付

- 可观测性:建立黄金指标看板(如EPMD-每分钟错误数)

- 灾备体系:构建跨Region的Active-Active多活架构

典型场景实战对比

| 场景类型 | 传统分布式方案 | 云原生优化方案 |

|---|---|---|

| 电商大促 | 提前3个月扩容服务器,手工配置LVS | K8s集群自动扩缩容,Ingress动态负载均衡 |

| 日志分析 | 搭建ELK集群,手动扩容ES节点 | Loki+Promtail+Grafana云原生观测栈 |

| 灰度发布 | 基于Nginx权重分配流量 | Istio虚拟服务实现渐进式发布 |

| 数据迁移 | 停机窗口内rsync同步数据 | Velero+StorageClass无缝迁移 |

技术选型决策树

企业实施云原生分布式系统时,可参考以下决策路径:

评估现有技术负债

- 单体应用占比 >60% → 优先微服务拆分

- 物理机占比 >30% → 直接上云跳过虚拟机阶段

选择核心组件

- 容器运行时:生产环境选Containerd(性能优),开发测试用CRI-O(轻量级)

- 服务网格:Istio(功能全) vs Linkerd(零配置)

- 存储方案:StatefulSet+CephRBD(持久化需求)或EFS+JindoFS(共享文件系统)

设计分层防护

- 应用层:OpenTelemetry埋点监控

- 平台层:Falco容器安全审计

- 网络层:Cilium BPF网络策略

实施效果量化评估

某金融科技公司云原生转型数据对比:

| 指标项 | 改造前 | 改造后 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 部署频率 | 周级 | 每日多次 | +300% |

| 故障恢复时间 | 4小时 | 15分钟 | -93.7% |

| 资源利用率 | 35% | 78% | +120% |

| 新版本回滚次数 | 季度2次 | 月均5次 | +400% |

FAQs

Q1:云原生架构是否完全取代传统分布式系统?

A:云原生是分布式架构的演进而非替代,传统银行核心系统仍需稳态分布式架构,而互联网业务更适合云原生敏捷模式,建议采用混合架构策略,关键模块保留物理隔离,边缘业务优先云化。

Q2:如何验证云原生改造的技术成熟度?

A:可参考CNCF毕业标准进行评估:

- 生产级部署案例 >10个

- 连续9个月bug修复率 <5%

- 社区PR合并周期 <7天

- 具备FAANG级别企业落地案例

满足3条以上说明技术趋于成熟,可规模化