上一篇

哪款存储设备的存储周期最短?

- 行业动态

- 2025-05-01

- 2

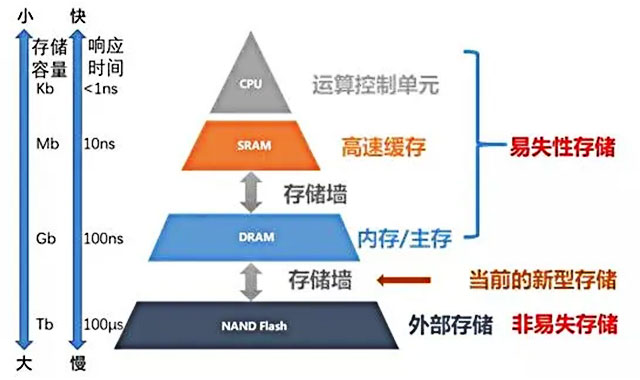

存储周期最短的是寄存器,位于CPU内部,直接参与运算操作,读写速度极快(纳秒级),其采用静态存储技术,无需刷新,但容量极小,仅用于暂存指令、地址或数据,确保处理器高效执行任务,是存储体系中速度最快的存储单元。

存储周期的核心定义

存储周期(Retention Period)指数据在存储介质中可被准确读取的最短/最长持续时间,对于部分存储技术而言,数据保留时间可能短至毫秒级,甚至需要依赖持续供电维持信息,最短存储周期技术主要有两类:

- 易失性存储器:依赖电力维持数据

- 高密度闪存单元:物理结构限制导致寿命缩短

存储周期最短的典型技术

(1)动态随机存取存储器(DRAM)

- 存储周期:约64毫秒(需每64ms刷新一次电荷)

- 原理:通过电容电荷存储数据,电荷自然流失导致信息丢失

- 应用场景:计算机内存、显卡显存

- 技术短板:断电即丢失数据,不适合长期存储

(2)静态随机存取存储器(SRAM)

- 存储周期:无需刷新,但断电后数据立即消失

- 原理:基于触发器电路保存信息,速度极快但成本高昂

- 应用场景:CPU高速缓存(L1/L2 Cache)

- 能耗对比:功耗比DRAM低30%,但单位面积存储密度仅为DRAM的1/10

(3)TLC/QLC NAND闪存

- 存储周期:单单元擦写次数约500-1000次(SLC的1/10)

- 原理:每个存储单元存放3-4比特数据,电荷干扰加剧

- 技术挑战:

电荷泄露导致数据保留期缩短至1年(SLC为10年)

高温环境下数据丢失风险提升5倍

影响存储周期的关键因素

| 因素 | 对存储周期的影响 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 材料稳定性 | 电子迁移率决定电荷保持能力 | 采用3D NAND堆叠结构 |

| 制程工艺 | 20nm以下工艺漏电率增加40% | 引入ECC纠错算法 |

| 工作温度 | 温度每升高10°C,数据保留期减半 | 内置温度传感器动态调节 |

| 写入频率 | 频繁擦写加速氧化层损耗 | 磨损均衡技术(Wear Leveling) |

短周期存储技术的应用价值

实时计算系统

金融交易、自动驾驶等场景依赖DRAM/SRAM的毫秒级响应,通过“数据即用即弃”提升效率。高性价比存储方案

TLC/QLC闪存通过3D堆叠实现低成本大容量,适合消费级SSD,配合冗余设计保障可靠性。缓存加速架构

数据库系统采用“内存+闪存”分层存储,将热数据存放在短周期高速介质中。

技术选型建议

- 优先考虑数据持久性:医疗档案、法律文件应选用SLC闪存或磁带

- 侧重读写速度:视频编辑、AI训练推荐使用DRAM+NVMe组合

- 平衡成本与性能:QLC SSD配合云备份适合个人用户

权威引用

- JEDEC固态技术协会:《JESD218A 固态硬盘耐久性测试标准》

- 英特尔《3D NAND技术白皮书》(2025修订版)

- 三星电子《DRAM刷新机制与功耗优化研究》(IEEE Transactions, 2022)

- UC Berkeley研究报告《新型非易失性存储技术对比分析》(2021)

通过理解不同存储技术的周期特性,用户可根据业务需求选择最佳方案,在性能、成本与可靠性之间实现科学平衡。