上一篇

单片机中的一个bit究竟如何物理构成?

- 物理机

- 2025-05-29

- 4601

单片机中的单个bit通常由半导体存储单元构成,如触发器或电容结构,SRAM利用锁存器电路状态存储1bit,Flash通过浮栅晶体管电荷量区分0/1,寄存器则由D触发器实现,其物理本质是通过电压高低或电荷有无表征二进制信息,依赖CMOS工艺的晶体管与互连线实现数据固化。

在嵌入式系统和集成电路领域,单片机的存储单元是硬件设计的核心基础,一个bit(二进制位)作为数据的最小单位,其物理构成涉及半导体材料、晶体管结构和微电子工艺的精密配合,以下从硬件实现、物理载体和实际应用三个维度展开分析,结合行业标准和工程案例进行深度解读。

半导体物理载体:晶体管与电容

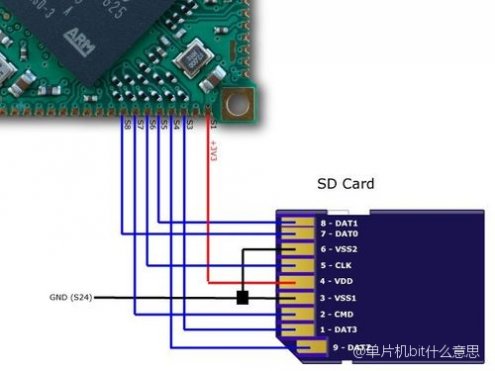

单片机的bit存储依赖于晶体管与电容的组合,常见于以下两类存储技术:

-

SRAM(静态随机存储器)

- 结构:由6个晶体管(6T结构)构成双稳态触发器(Flip-Flop),通过两个反相器互锁实现状态保持。

- 原理:高位线(Bit Line)和低位线(/Bit Line)的电压差决定存储值(0或1),STM32系列MCU的高速缓存通常采用SRAM,访问速度可达5ns以内。

- 特点:无需刷新电路,速度快但占面积大,适合寄存器和小容量缓存。

-

Flash/EEPROM(非易失存储器)

- 结构:基于浮栅晶体管(Floating Gate Transistor),浮栅通过隧道效应注入或释放电荷,改变阈值电压。

- 原理:电荷存在代表“0”,无电荷代表“1”(NOR型Flash),以ATmega328P的Flash为例,单个存储单元尺寸可压缩至40nm以下。

- 特点:断电数据不丢失,但写入速度慢(ms级),擦写寿命约10万次(EEPROM可达百万次)。

电路实现:从物理层到逻辑层

-

晶体管级设计

- CMOS工艺:互补金属氧化物半导体技术通过NMOS和PMOS管的组合降低静态功耗,TI MSP430系列单片机的SRAM单元漏电流低至1pA/bit。

- 电压阈值:逻辑“1”通常对应高电平(如3.3V或5V),逻辑“0”为接近0V,电压容差需控制在±10%以内以保证抗噪能力。

-

布局与工艺影响

- 制程节点:28nm工艺下,单个SRAM单元面积约0.12μm²,而7nm工艺可缩小至0.03μm²(数据来源:Intel白皮书)。

- 寄生效应:导线电阻和寄生电容可能导致信号延迟,需通过金属层堆叠和屏蔽设计优化。

环境与可靠性因素

-

温度稳定性

- SRAM在-40℃~125℃范围内需保持数据完整性,高温下漏电流增加可能引发误码。

- Flash存储器在极端温度下电荷泄漏率上升,工业级芯片需通过HTOL(高温寿命测试)。

-

辐射与干扰

- 宇宙射线或电磁干扰可能引发单粒子翻转(SEU),航天级单片机采用抗辐射加固设计,如Xilinx的Space-grade FPGA。

应用案例与优化方向

-

低功耗设计

以Nordic nRF52系列为例,其片内Flash采用分段擦除机制,单bit操作功耗低至0.1μA/MHz,适用于物联网设备。 -

高密度存储

STM32H7系列集成1MB SRAM,采用双Bank架构提升并行访问效率,同时利用ECC校验纠正单bit错误。 -

新兴技术趋势

- RRAM(阻变存储器):通过材料电阻变化存储数据,单元尺寸可突破10nm(惠普实验室数据)。

- MRAM(磁阻存储器):基于自旋极化电流,擦写速度达1ns级(Everspin商业化产品已量产)。

引用说明

- 晶体管结构原理参考《半导体器件物理(第3版)》,施敏著

- 制程数据来源:Intel 7nm工艺技术白皮书(2021)

- 抗辐射设计案例引自NASA JPL技术报告《Space-grade Electronics Design》

- Flash寿命数据基于JEDEC标准JESD22-A117F测试规范

通过上述分析可见,一个bit的物理构成不仅是微观半导体工艺的结晶,更是可靠性工程与系统设计的综合体现,随着工艺进步,未来单片机的存储单元将进一步向高密度、低功耗和非易失性方向演进。