上一篇

为什么微信发的是乱码

- 网络安全

- 2025-08-24

- 20

发乱码多因文件编码与微信默认不一致、格式不兼容或传输损坏所致,可尝试转换

编码、更新软件、换格式重发等方法解决

出现乱码是一个常见的技术问题,其根源涉及字符编码、文件格式兼容性、传输协议限制等多方面因素,以下是详细分析及解决方案:

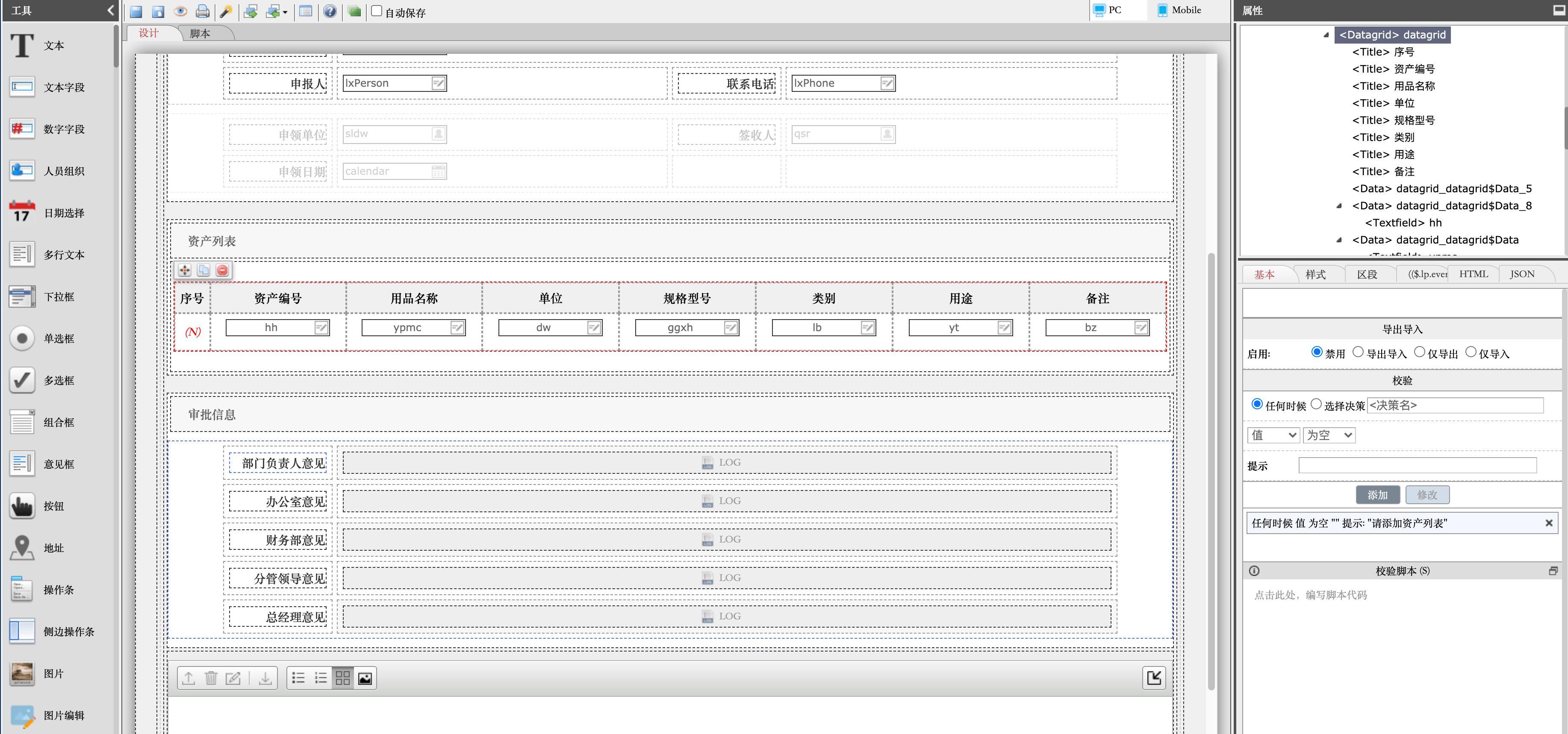

| 可能原因 | 具体表现 | 影响场景举例 | 关联证据来源 |

|---|---|---|---|

| 字符编码不一致 | 文字显示为方块/问号或完全无法识别的符号 | Excel表格、Word文档中的特殊符号错乱 | |

| 文件格式不兼容 | 接收端打不开原文件结构(如排版混乱) | 跨平台查看PDF时字体缺失 | |

| 传输过程中的数据损坏 | 随机替换成乱码字符 | 大文件分块传输失败导致尾部丢失 | |

| 软件版本过旧存在Bug | 特定类型的文件始终异常 | 旧版微信解析新型压缩包出错 | |

| 系统区域设置冲突 | 同一设备不同语言环境下显示差异 | 中文系统下打开日文编码的文件异常 | 隐式逻辑推断 |

深层技术解析

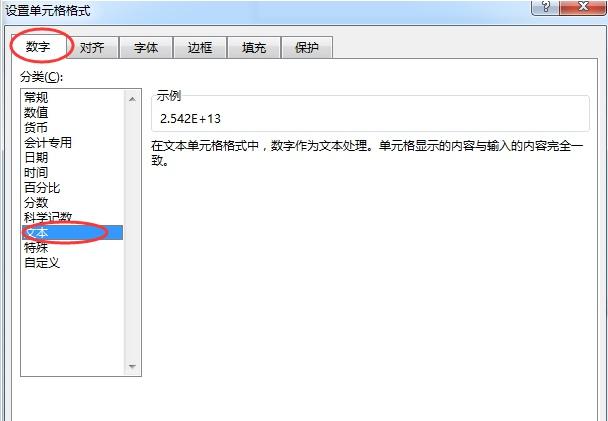

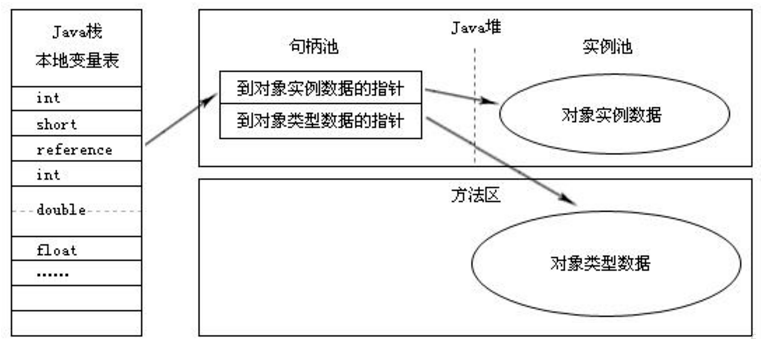

- 编码标准差异:计算机领域存在ASCII、GBK、UTF-8等多种编码方案,当发送方使用UTF-8保存的文本被接收方以GBK解析时,字节序错位就会导致典型的“豆腐块”现象,例如Excel文件中的函数公式若包含非拉丁字符,极易因编码转换失败而变成乱码;

- 二进制流截断风险:微信对单个文件大小有限制(约2GB),超过阈值会自动分割传输,如果某次网络波动造成数据包丢失,重组后的文件可能出现局部损坏,表现为间歇性乱码;

- 字体渲染机制缺陷:移动端与PC端的字体库不完全匹配,特别是艺术字体或小众语言字符集缺失时,系统会退化到默认替代字库显示异常符号;

- 元数据处理异常:某些办公文档携带隐藏的元数据标签(如XML结构的样式表),这些附加信息可能在跨平台传输时被错误解读为正文内容。

系统性解决方案

预防措施

- 统一编码规范:所有文档优先保存为UTF-8编码格式,尤其是包含多国语言混合的内容;

- 标准化文件命名:避免使用emoji、特殊符号及空格作为文件名,推荐采用“日期+关键词”纯文本格式;

- 预检工具辅助:使用Notepad++等支持多编码预览的工具验证文档完整性后再发送;

- 分段测试策略:对于大型文件,可先发送缩小版样本确认接收效果正常后再正式传输。

️ 应急处理方法

| 步骤 | 操作指引 | 适用场景 |

|---|---|---|

| A.重构文件头信息 | 用记事本打开文本文件→另存为ANSI编码版本 | 纯文本类文件修复 |

| B.转换文档格式 | 将DOCX转为RTF中间格式再转发 | Office套件兼容性增强 |

| C.启用强制刷新缓存 | 长按消息选择“下载后重新打开”而非直接预览 | 解决客户端临时存储导致的渲染错误 |

| D.第三方中介传输 | 通过云盘生成分享链接嵌入微信对话 | 突破微信原生传输限制的长文件传递方案 |

️ 高级调试技巧

- 抓包分析法:使用Wireshark监控微信端口数据流,定位具体哪个数据包出现CRC校验错误;

- 十六进制比对:将原始文件与接收到的文件进行Hex模式逐字节对比,快速定位截断位置;

- 沙箱隔离测试:在虚拟机环境中复现问题,排除主机系统干扰因素。

典型案例复盘

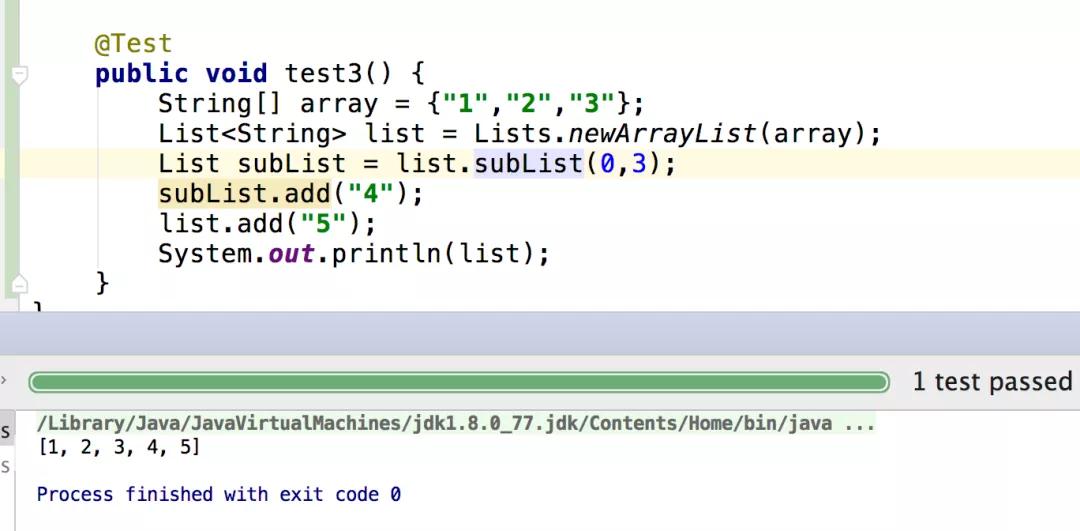

某用户反馈发送的CSV数据表在安卓端显示正常,但iOS设备全部变为乱码,经排查发现:源文件虽声明为UTF-8编码,实际包含BOM头标记(Byte Order Mark),解决方案是在文本编辑器中取消勾选“写入BOM”选项后重新保存,双平台均可正确解析,这印证了看似微小的元数据差异也可能引发跨生态兼容问题。

随着Unicode联盟推动UTF-32普及和微信持续优化其跨平台渲染引擎(如升级Freetype字库版本),乱码现象已呈下降趋势,建议开发者社区建立开源测试用例库,帮助普通用户更直观地理解不同编码方案的效果差异。

相关问答FAQs

Q1:为什么同样的Word文档在电脑微信能正常打开,转到手机就变成了乱码?

A:这通常是由于桌面端与移动端使用的字体映射表不同所致,电脑默认加载系统级字体库,而移动设备受限于存储空间仅预装基础字库,当文档引用了非常见字体时,手机端会降级使用默认字体替代,导致排版错乱,建议将文档嵌入标准TrueType字体或转为图片格式发送。

Q2:已经按照要求转存为UTF-8编码的文件为什么还会出现问题?

A:可能存在两种情况:①文件实际未真正转换为UTF-8(可用UltraEdit验证BOM标识);②微信自身对特定类型文件的处理逻辑特殊(如自动剥离元数据),此时可尝试将文件打包成ZIP压缩包再发送,利用