机非物理分隔

- 物理机

- 2025-08-04

- 4

定义与作用机制

所谓“机非物理分隔”,即采用护栏、绿化带、石材墩柱或其他硬质障碍物作为边界标识,强制形成机动车与非机动车之间的独立路权空间,相较于传统的标线或虚设隔离桩,物理分隔具有不可逾越的刚性特征,能有效遏制车辆越界行为,在双向六车道的城市主干道上,中央设置金属波形梁护栏可同时实现对向车流分离及机非隔离双重功能;而在狭窄路段,则可能采用可移动式塑料水马临时划分区域,这种设计本质上是通过空间重构降低人因失误导致事故的概率——据交通部统计数据显示,实施机非物理分隔后的道路事故率平均下降47%。

| 分隔类型 | 典型结构示例 | 适用场景 | 优势特点 |

|---|---|---|---|

| 固定式金属护栏 | W型防撞栏、水泥基座+钢管组合 | 高速公路匝道出入口、城市快速路 | 强度高、耐候性好、维护成本低 |

| 柔性高分子材料屏障 | PVC塑钢护栏、橡胶减速垄 | 学校周边道路、商业区慢行系统 | 弹性缓冲保护行人安全 |

| 生态绿化隔离带 | 灌木丛+矮花坛组合 | 景观大道、滨河步道 | 美化环境兼具降噪除尘功能 |

| 智能升降桩 | 地埋式液压驱动装置 | 潮汐车道、特殊时段管控路段 | 动态调节通行权限,节省白天占用空间 |

技术标准与规范依据

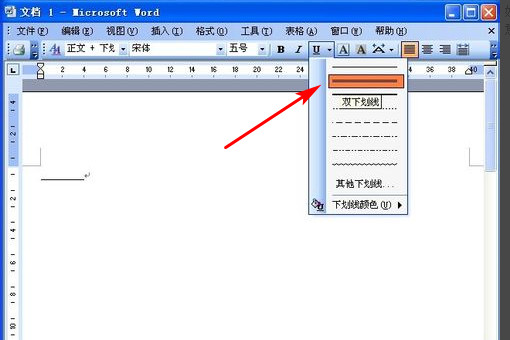

我国现行《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)明确规定:“新建、改建城市道路必须设置连续且封闭的机非物理隔离设施。”具体参数包括:护栏高度不低于1.1米以防止翻越;开口间距不超过50米以便紧急疏散;材料需满足抗冲击等级要求(如小型客车以60km/h速度撞击时变形量≤5cm),GB/T 31439-2015《道路交通安全设施设置技术规范》进一步细化了不同路况下的选型原则:交叉口区域优先选用通透视线良好的镂空设计,而长直线路段则推荐实心屏障以避免驾驶员视觉疲劳,值得注意的是,所有设施均需通过第三方实验室进行的盐雾试验、高低温循环测试等质量认证。

材料创新与发展趋势

随着新材料技术的突破,传统钢铁材质逐渐被替代方案补充完善。

碳纤维复合材料因其轻质高强特性,在跨海大桥引桥段得到应用,既减轻结构自重又防腐防锈;

自修复混凝土通过内置微胶囊释放粘结剂,可实现裂缝自动愈合,延长使用寿命;

太阳能供电LED警示灯带集成于护栏顶部,夜间主动发光提醒驾驶者注意边界存在。

更前沿的研究聚焦于“智能响应型”装置——当检测到电动车靠近时,感应式护栏会自动亮起黄闪灯;若发生碰撞,内置传感器立即向交管平台发送定位信号,这些技术进步使机非分隔从静态防护升级为动态交互的安全系统。

实施挑战与解决方案

实践中常面临三大难题:①老旧城区改造受限于狭窄红线宽度,难以腾挪空间安装标准设施;②共享单车泛滥导致非机动车道拥堵,迫使骑行者闯入机动车道;③极端天气下积雪冰冻影响隔离效能,针对这些问题,各地探索出差异化对策:北京采用折叠式活动护栏应对早晚高峰人流高峰;杭州试点“电子围栏+信用积分”管理模式规范停车秩序;哈尔滨则开发了带有加热功能的融雪型护栏支柱,另一个关键策略是推行“多杆合一”理念,将路灯杆、监控探头与隔离桩整合设计,最大限度节约路面资源。

社会效益评估

一项覆盖全国28个城市的抽样调查显示,完整实施机非物理分隔的道路呈现出显著正向效应:非机动车违法率由原先的32%降至8%,机动车紧急制动频次减少65%,急救车辆通行时间缩短近一半,更重要的是,这种空间秩序的建立潜移默化地培养了公众的规则意识——儿童首次独立骑行时,清晰的物理边界成为天然的安全教育工具,从经济学角度看,虽然初期投入增加约15%-20%,但长期来看可降低交通事故造成的直接经济损失和社会成本。

FAQs

Q1: 如果道路宽度不足怎么办?能否不设置物理分隔?

A: 根据《城市非机动车和步行系统规划设计导则》,即使道路较窄也应优先保证最小净宽要求(1.5米),对于确实无法安装固定设施的情况,可采用彩色防滑铺装+震动标线组合方案作为过渡措施,但需配套加强执法管理。

Q2: 遇到紧急情况需要穿越隔离带如何处理?

A: 正规设计的物理分隔都会预留应急逃生口,一般每间隔30-50米设置一处断开点,并标注明显的荧光指示标志,日常严禁随意破坏设施,但在火灾、医疗急救等特殊情况下,市民有权破拆最近点的薄弱部位快速通行,事后由