存储容量单位包的原理究竟隐藏哪些不为人知的秘密?

- 行业动态

- 2025-04-21

- 4

存储容量单位包是云计算中预购的存储资源包,采用按需分配机制,用户预先购买固定容量资源池,实际使用中可弹性扩展并自动抵扣,超出部分按量计费,该模式通过资源预留和阶梯定价实现成本优化,适用于流量波动大或长期存储需求场景,兼具灵活性和经济性。

数字时代,存储容量是衡量电子设备性能的核心指标之一,当我们购买硬盘、U盘或手机时,总能看到“128GB”“1TB”等标识,但这些数字背后隐藏着怎样的计算逻辑?存储容量单位如何影响设备实际可用空间?本文将深入解析存储容量的计算原理与使用中的关键细节。

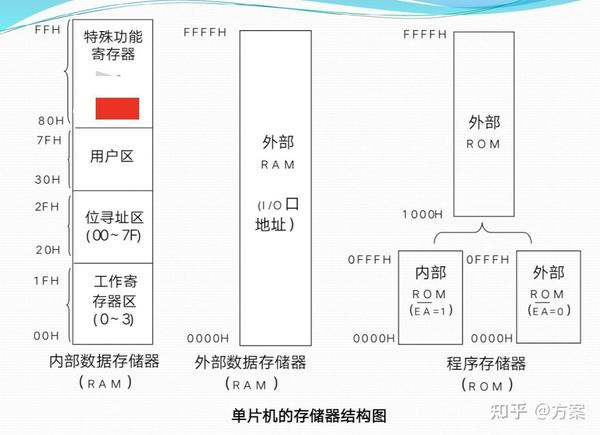

存储容量的底层逻辑:二进制与物理介质的对话

所有数字存储设备均基于二进制系统运作,每个最小存储单元(bit)通过0/1状态记录数据,8个bit构成1个字节(Byte),这是容量计算的基础单位,当数据量级增长时,系统采用二进制前缀(IEC标准)进行换算:

- 1 KiB(Kibibyte)= 1024 Bytes

- 1 MiB(Mebibyte)= 1024 KiB

- 1 GiB(Gibibyte)= 1024 MiB

- 1 TiB(Tebibyte)= 1024 GiB

这种以2的10次方(1024)为进制的计算方式,源于计算机系统的二进制特性,但厂商标注时往往采用十进制(SI标准):

- 1 KB(Kilobyte)= 1000 Bytes

- 1 MB(Megabyte)= 1000 KB

- 1 GB(Gigabyte)= 1000 MB

- 1 TB(Terabyte)= 1000 GB

容量差异的数学真相:为何1TB≠1000GB

以1TB硬盘为例:

- 厂商计算:1TB = 1,000,000,000,000 Bytes

- 系统换算:1,000,000,000,000 ÷ 1024³ ≈ 931.32 GiB

这种差异导致实际可用空间比标称值减少约7%。 - 标称256GB的固态硬盘可用空间约238GiB

- 标称4TB的机械硬盘可用空间约3.63TiB

存储空间的神秘“缩水”:多维度损耗机制

- 文件系统开销

- NTFS格式占用约12MB/GB的元数据

- exFAT格式损耗约0.2%-1% - 冗余备份机制

- RAID 1阵列实际可用空间为总容量50%

- ZFS文件系统默认保留3.2%空间用于数据校验 - 厂商预留空间(OP)

- 消费级SSD预留7%-28%空间用于磨损均衡

- 企业级存储OP比例可达50%

选购存储设备的黄金法则

- 容量计算公式

实际可用空间 = 标称容量 × 0.93(单位换算系数) × (1 – 文件系统损耗率) - 应用场景匹配表

| 需求类型 | 建议冗余系数 |

|—————-|————–|

| 个人文档存储 | 20% |

| 4K视频编辑 | 40% |

| 数据库服务器 | 50% | - 未来扩展原则

当前需求容量 × 1.5 = 理想购买容量

前沿技术对存储容量的革新

- QLC 3D NAND技术:单die容量可达1.33Tb,较传统TLC提升33%

- HAMR微波辅助记录:机械硬盘单碟容量突破3TB

- DNA存储技术:1克DNA可存储215PB数据(理论值)

当您下次看到存储设备的容量标注时,不妨思考这些数字背后的精密计算,理解存储单位的本质,不仅有助于避免选购误区,更能为数据管理提供科学依据,在数据爆炸的时代,掌握存储容量的真实含义,就是掌握数字世界的度量衡。

引用说明

[1] 国际电工委员会(IEC) 80000-13:2008标准文件

[2] 西部数据《存储设备容量标注白皮书》2022版

[3] IEEE Spectrum《存储技术发展年度报告》2025

[4] 维基百科“二进制前缀”技术条目(最新修订日期2025.12)