存储器间接寻址指令

- 行业动态

- 2025-04-13

- 4

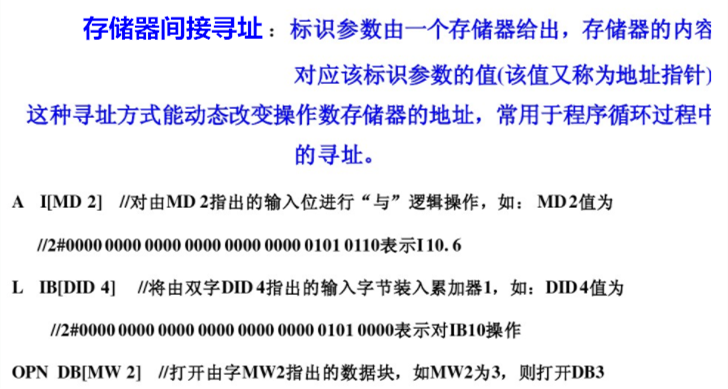

存储器间接寻址指令通过指令中的地址码访问内存单元,该单元存储操作数的实际地址,需两次访存获取数据,支持动态地址计算,增强了编程灵活性但增加时间开销,常用于处理指针、跳转表或动态数据结构等场景。

在计算机体系结构与编程领域,存储器间接寻址指令是一种关键的寻址方式,其作用是通过间接访问内存地址来操作数据,本文将深入解析其工作原理、应用场景及技术特点,帮助读者全面理解这一概念。

存储器间接寻址的定义

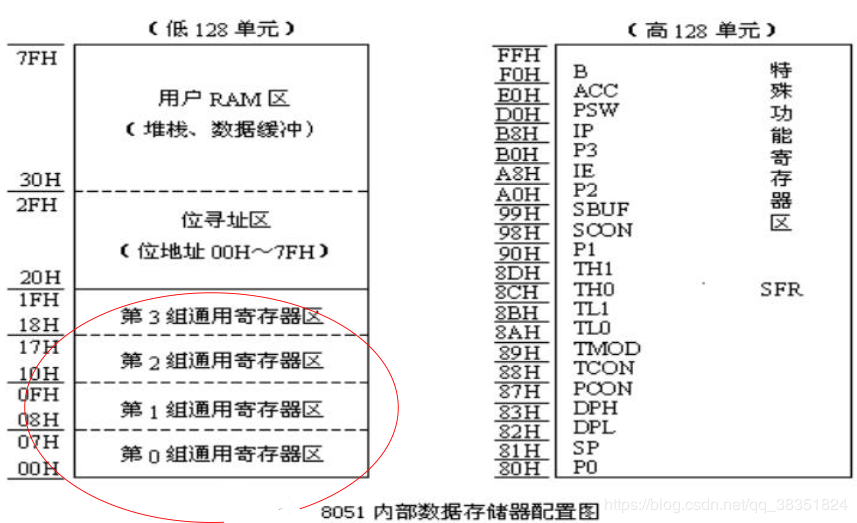

存储器间接寻址(Memory Indirect Addressing)是一种多级地址访问机制,与直接寻址不同,指令中给出的地址并非操作数的真实存储位置,而是指向另一个内存单元的地址值,该内存单元中存放的才是最终的操作数地址,简而言之,需要经过两次内存访问才能获取实际数据。

示例流程:

- 指令中给出地址A;

- 从地址A中读取地址B;

- 通过地址B访问最终的操作数。

工作原理与执行步骤

存储器间接寻址的执行过程可分为以下阶段:

指令译码

CPU解析指令的操作码,识别为间接寻址模式。一级地址访问

根据指令中的地址字段(如偏移量或基址寄存器值),计算出中间地址A。

二级地址访问

从地址A中读取实际的操作数地址B。数据操作

最终通过地址B完成数据的读取或写入。

整个过程需要两次内存访问,可能影响执行速度,但提升了编程灵活性。

应用场景与优势

动态数据结构处理

适用于链表、树等动态结构,通过指针间接访问结点数据。函数指针与回调机制

在高级语言中,通过间接寻址实现函数指针调用。数组与跳转表

通过基址+变址的间接寻址方式,高效访问多维数组或跳转表。

核心优势:

- 灵活性:支持运行时动态确定操作数地址。

- 代码复用:简化对复杂数据结构的操作逻辑。

与其他寻址方式的对比

| 寻址方式 | 直接寻址 | 寄存器间接寻址 | 存储器间接寻址 |

|---|---|---|---|

| 地址存储位置 | 指令中直接给出 | 寄存器中存放地址 | 内存中存放地址 |

| 内存访问次数 | 1次 | 1次(寄存器无延迟) | 2次 |

| 适用场景 | 固定地址操作 | 频繁访问的局部变量 | 动态或复杂数据结构 |

潜在缺点与优化策略

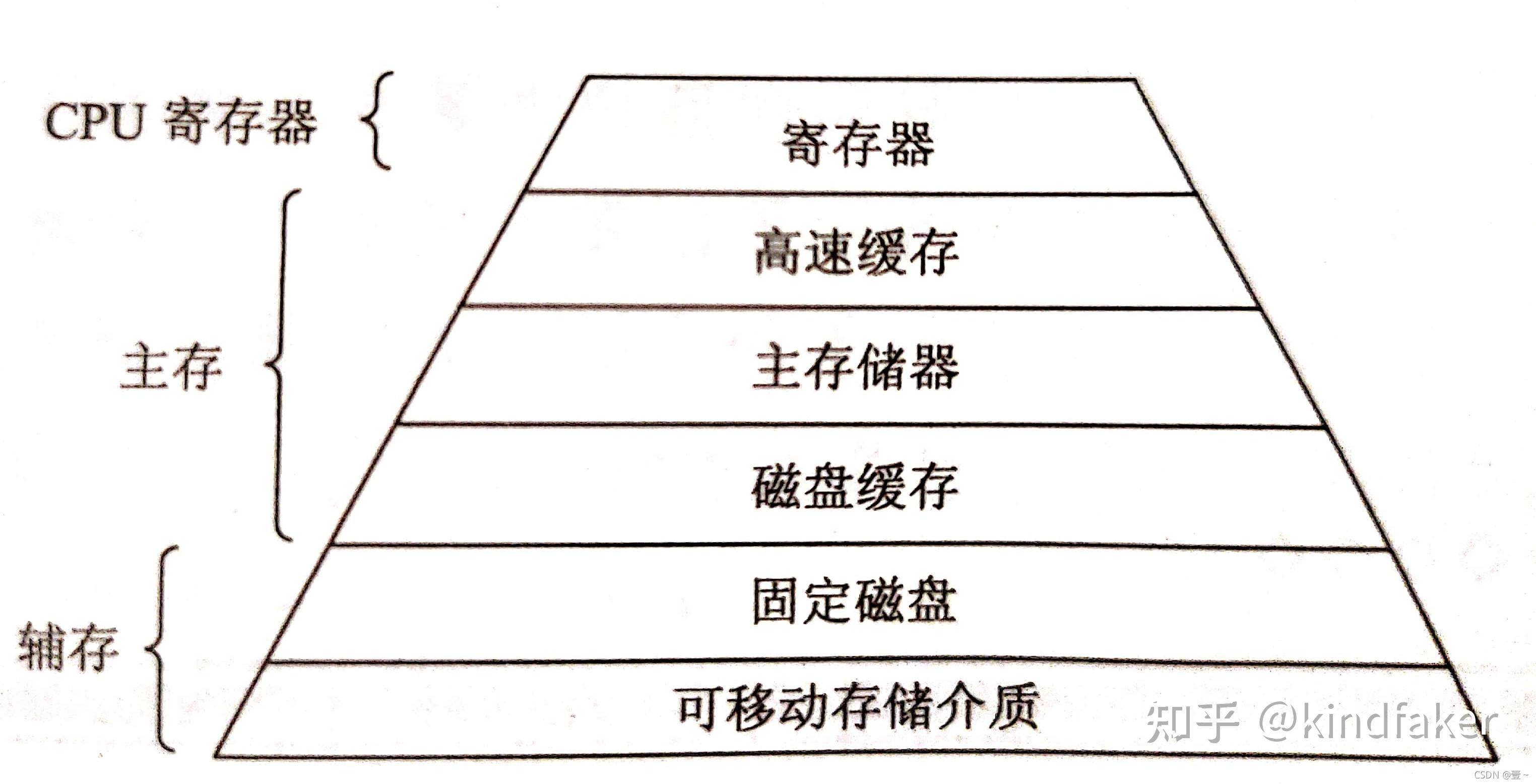

性能开销

两次内存访问可能导致延迟,尤其在缓存未命中时。内存占用

需额外存储中间地址,可能增加内存消耗。

优化方案:

- 缓存预加载:通过硬件预取中间地址减少延迟。

- 编译器优化:在高级语言编译阶段尽可能使用寄存器间接寻址替代。

实际代码示例(汇编语言)

以下为存储器间接寻址的简化汇编代码示例:

MOV BX, [0x1000] ; 从地址0x1000读取中间地址到BX寄存器 MOV AX, [BX] ; 使用BX中的地址访问最终数据到AX寄存器

存储器间接寻址通过多层地址解析机制,为处理复杂数据关系提供了高效途径,尽管存在一定的性能代价,但其在动态内存管理、系统编程等领域具有不可替代的作用,理解这一概念有助于深入掌握计算机底层原理与优化代码设计。

引用说明

- David A. Patterson, John L. Hennessy. 《计算机组成与设计:硬件/软件接口》. 机械工业出版社, 2018.

- IEEE Transactions on Computers, “Addressing Modes in Modern Processors”, 2020.

- 维基百科 – 寻址模式(英文版). https://en.wikipedia.org/wiki/Addressing_mode