服务器不够用怎么办

- 云服务器

- 2025-07-01

- 3249

理解服务器容量优化:提升性能、降低成本的关键

在数字化运营的核心,服务器承载着网站、应用程序和服务的生命线,服务器容量,就是服务器处理用户请求、运行程序、存储和传输数据的能力上限,随着业务增长、用户量激增或功能迭代,服务器资源(CPU、内存、存储、网络带宽)的消耗会不断攀升,当资源消耗接近或超过服务器的承载极限时,就会出现性能下降、响应延迟、甚至服务中断等严重影响用户体验和业务运行的问题。

服务器容量优化绝非仅仅是技术团队的内部事务,而是关乎网站稳定性、用户体验、运营成本乃至业务可持续发展的核心战略,它是指通过一系列技术和管理手段,在保障服务性能与可靠性的前提下,最大化现有服务器资源的利用效率,并科学规划未来资源需求的过程,其核心目标是:

- 保障性能与可用性: 确保用户访问快速流畅,服务稳定可靠,避免因资源不足导致的宕机或卡顿。

- 控制运营成本: 避免不必要的服务器资源闲置或过度采购,有效降低硬件、电力、带宽、运维等成本。

- 提升资源效率: 让每一分投入的硬件资源都发挥最大价值,减少浪费。

- 支持业务敏捷性: 为业务的快速扩展或新功能上线提供灵活、可预测的资源支撑。

- 增强可持续性: 减少能源消耗和电子垃圾,符合绿色IT发展趋势。

服务器容量优化的核心策略与实践

实现有效的容量优化是一个持续的过程,需要结合监控、分析、规划和执行,以下是一些关键策略和实践:

-

全面监控与深入分析:数据驱动的优化基石

- 精细化监控: 部署专业的监控工具(如 Prometheus, Grafana, Zabbix, Nagios, 或云平台自带监控),实时、持续地收集服务器各项关键指标:

- CPU利用率: 核心使用率、负载平均值(Load Average)。

- 内存使用: 总内存、已用内存、缓存/缓冲区、交换空间(Swap)使用情况。

- 磁盘I/O: 读写吞吐量、IOPS(每秒输入/输出操作数)、磁盘队列长度、磁盘空间使用率。

- 网络流量: 入站/出站带宽、连接数、数据包错误/丢包率。

- 应用性能指标: 请求响应时间、错误率、吞吐量(如每秒请求数 QPS/RPS)、关键事务处理时间。

- 基线建立与趋势分析: 基于历史监控数据,建立不同时段(平日、高峰、促销期)的资源使用基线,分析资源消耗的增长趋势、周期性波动(如日高峰、周高峰)以及突发峰值(如营销活动、新闻事件)。

- 瓶颈识别: 通过数据分析,精准定位系统瓶颈所在,是CPU计算能力不足?内存频繁交换导致延迟?磁盘IO成为瓶颈?还是网络带宽饱和?识别瓶颈是针对性优化的前提。

- 关联分析: 将服务器资源指标与应用性能指标、业务指标(如用户在线数、订单量)关联起来,理解资源消耗与业务活动的因果关系。

- 精细化监控: 部署专业的监控工具(如 Prometheus, Grafana, Zabbix, Nagios, 或云平台自带监控),实时、持续地收集服务器各项关键指标:

-

资源合理分配与动态调整:告别“一刀切”

- 工作负载分析: 区分不同应用或服务的资源需求特性(CPU密集型、内存密集型、IO密集型、网络密集型)。

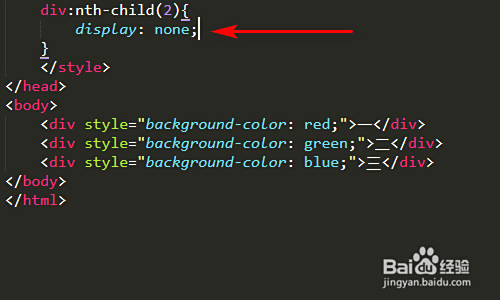

- 资源隔离与优先级: 利用虚拟化(如 VMware, KVM)或容器化(如 Docker)技术,将服务器划分为更小的资源单元(虚拟机VM或容器),通过资源配额(Quota)、限制(Limit)和优先级(Priority)设置,确保关键业务获得充足资源,避免相互干扰。

- 弹性伸缩(Auto Scaling): 在云环境或具备自动化能力的基础设施中,配置弹性伸缩策略,根据预设的指标阈值(如CPU利用率 > 70%),自动增加或减少计算实例(虚拟机或容器)的数量,以应对流量波动,实现“按需付费”,避免资源闲置或过载。

- 资源调度优化: 对于大型集群,使用Kubernetes等容器编排工具,可以更智能地调度容器到资源利用率更合理的节点上,提高整体集群资源利用率。

-

架构与应用层面的优化:从根源提升效率

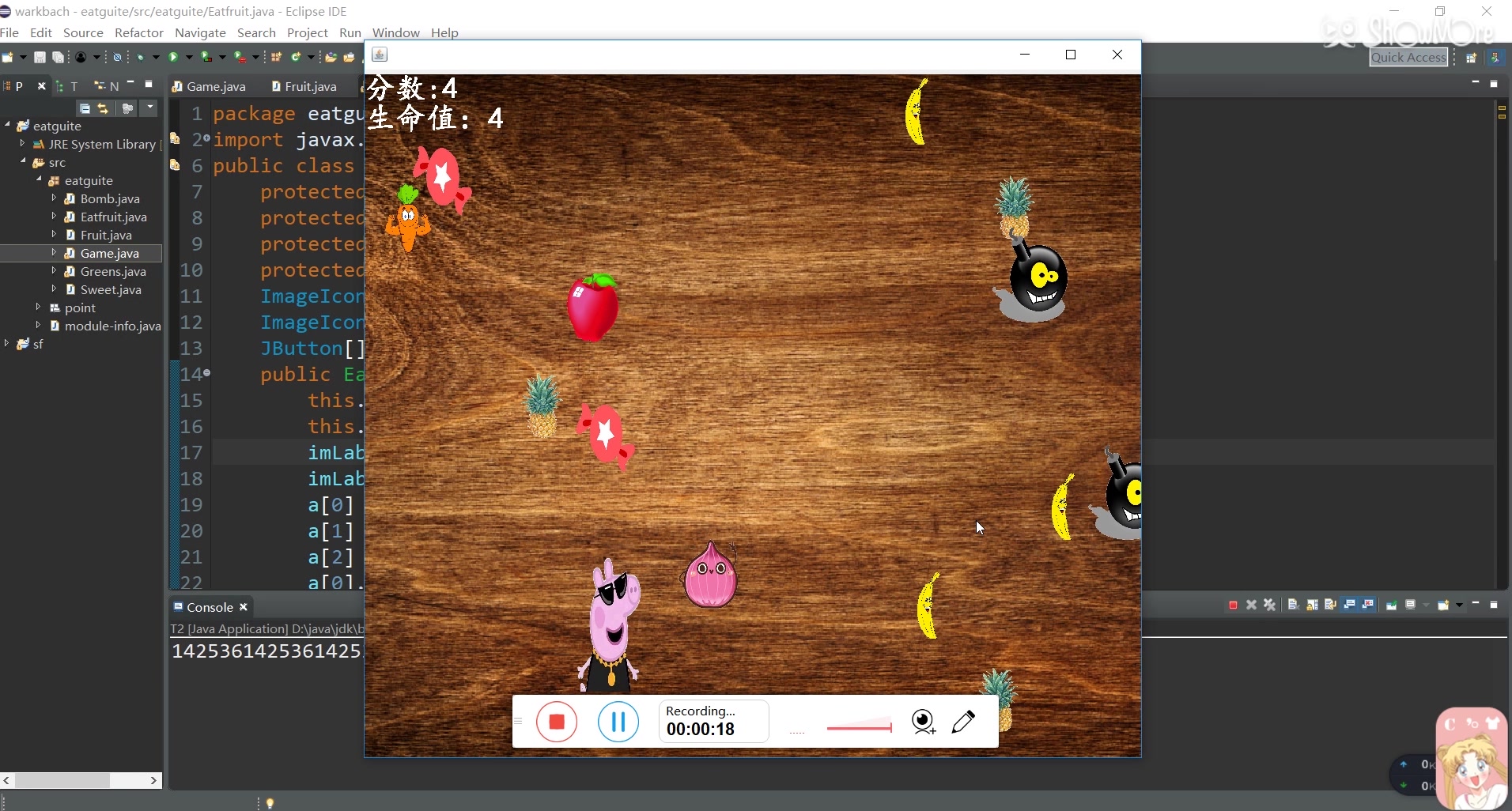

- 代码优化: 优化应用程序代码,减少不必要的计算循环、内存泄漏、低效的数据库查询(如N+1查询问题),使用性能分析工具(Profiler)定位热点代码。

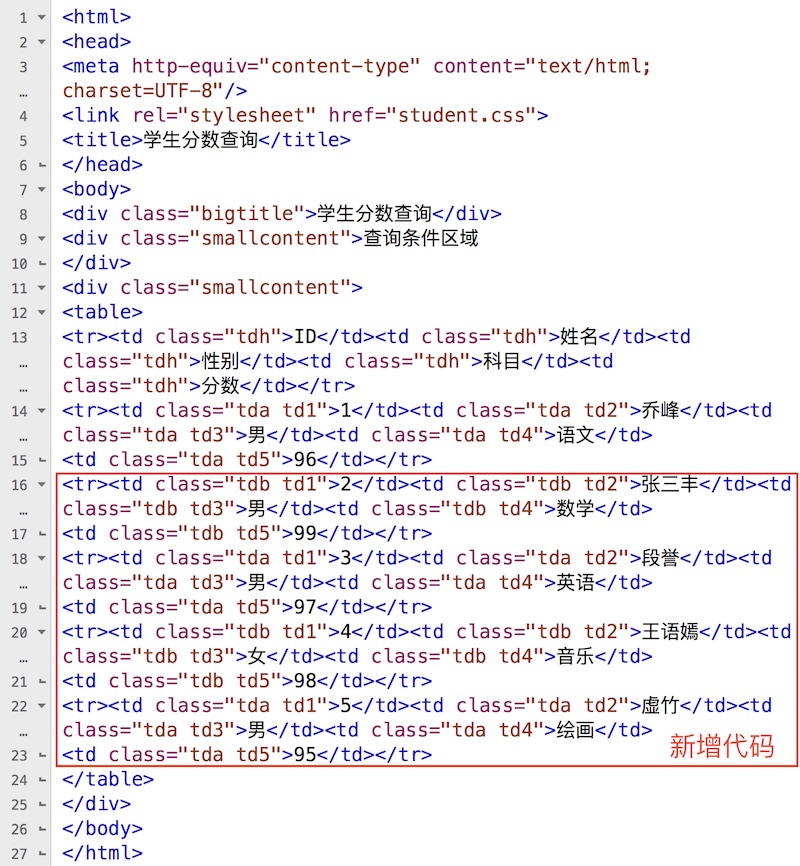

- 数据库优化:

- 查询优化: 优化SQL语句,合理使用索引,避免全表扫描。

- 结构优化: 合理设计数据表结构、分库分表(Sharding)。

- 读写分离: 主库负责写,多个从库负责读,分担压力。

- 缓存策略: 广泛应用缓存(如 Redis, Memcached),将频繁读取的数据存储在内存中,极大减轻数据库压力。

- 异步处理: 对于耗时操作(如发送邮件、生成报表、图片处理),采用消息队列(如 RabbitMQ, Kafka, RocketMQ)进行异步处理,避免阻塞用户请求线程,提高响应速度和资源利用率。

- 内容分发网络(CDN): 将静态资源(图片、视频、CSS、JS文件)分发到靠近用户的边缘节点,大幅减少源站服务器的带宽压力和请求负载,加速用户访问。

- 负载均衡(Load Balancing): 将用户请求分发到后端多个服务器,避免单点过载,提高整体处理能力和可用性,合理配置负载均衡算法(如轮询、加权轮询、最少连接数)。

- 微服务化: 将大型单体应用拆分为松耦合的微服务,每个服务可以独立部署、伸缩和优化资源,避免“牵一发而动全身”,资源利用更精细。

-

存储优化:数据管理的智慧

- 存储分层: 根据数据的访问频率和重要性,采用不同性能/成本的存储介质(如高速SSD用于热数据,大容量HDD或对象存储用于冷数据/备份)。

- 数据清理与归档: 定期清理过期、冗余、无用的数据,将很少访问的历史数据归档到成本更低的存储系统中。

- 数据压缩与去重: 对存储的数据进行压缩,或在允许的情况下进行重复数据删除(Deduplication),节省存储空间。

- 选择合适的存储类型: 根据应用需求选择块存储、文件存储或对象存储,优化性能和成本。

-

容量规划与预测:面向未来的洞察

- 基于历史数据的预测: 利用监控数据和业务增长趋势,建立数学模型(如线性回归、时间序列分析)预测未来一段时间(如未来3-6个月)的资源需求。

- 考虑业务计划: 将新产品上线、营销活动、用户增长目标等业务计划纳入容量规划模型。

- 制定采购/扩容计划: 根据预测结果,提前制定服务器硬件采购或云资源扩容计划,避免临时抱佛脚导致成本飙升或性能风险。

- 预留缓冲: 规划时预留一定的缓冲资源(如15-20%),以应对预测偏差或突发流量。

优化是一个持续的过程,而非一劳永逸

服务器容量优化不是一次性的项目,而应融入日常的运维管理和开发流程中:

- 持续监控与告警: 设置合理的告警阈值,及时发现资源异常。

- 定期评估与回顾: 定期(如每季度)回顾容量状况、优化措施的效果,并根据业务变化调整策略。

- 建立优化文化: 鼓励开发、运维、测试团队在设计和开发阶段就考虑性能和资源效率(如“左移”性能测试)。

- 利用自动化工具: 尽可能利用自动化工具进行监控、部署、伸缩和优化任务的执行,提高效率和准确性。

有效的服务器容量优化是企业技术运营成熟度的重要标志,它需要技术团队对基础设施、应用架构和业务需求有深入的理解,并借助专业的工具和方法进行持续的实践,通过科学地优化容量,企业不仅能显著提升网站和应用的性能与可靠性,为用户提供流畅的体验,更能实现IT成本的精细化管控,将节省的资源投入到更具价值的业务创新中,从而在激烈的市场竞争中获得持久的优势,忽视容量优化,则意味着随时可能面临性能瓶颈、成本失控和用户流失的风险,将其作为一项长期战略来执行至关重要。

引用说明 (References):

- 本文中关于服务器监控指标(CPU, Memory, Disk I/O, Network)的描述,参考了行业标准监控实践,常见于如Prometheus、Zabbix、Nagios等开源监控工具以及AWS CloudWatch、Azure Monitor、Google Cloud Operations等云服务提供商的文档。

- 资源分配策略(虚拟化、容器化、资源配额/限制)参考了VMware vSphere、Docker、Kubernetes官方文档的核心概念。

- 弹性伸缩(Auto Scaling)概念和最佳实践主要基于AWS Auto Scaling、Azure Virtual Machine Scale Sets、Google Cloud Autoscaler等主流云服务的实现原理。

- 数据库优化策略(查询优化、索引、读写分离、分库分表)是关系型数据库(如MySQL, PostgreSQL)性能调优的通用原则。

- 缓存(Redis/Memcached)、消息队列(RabbitMQ/Kafka)、CDN、负载均衡等技术的作用和效益是分布式系统架构中的共识性知识。

- 容量规划方法(基于历史数据预测、考虑业务计划)参考了IT服务管理(ITSM)和云计算资源管理的最佳实践。

- 持续优化理念融合了DevOps文化和站点可靠性工程(SRE)的核心思想。