虚拟内存竟能比物理内存大?

- 物理机

- 2025-06-07

- 4239

虚拟内存为何能比物理内存大?深入解析计算机内存管理的核心机制

当你在任务管理器中发现 虚拟内存(Virtual Memory) 远大于 物理内存(RAM) 时,可能会感到疑惑,这并非系统错误,而是现代操作系统的核心设计之一,这种”以小博大”的内存管理技术,背后是计算机科学中一场持续数十年的创新革命。

物理内存与虚拟内存的本质区别

-

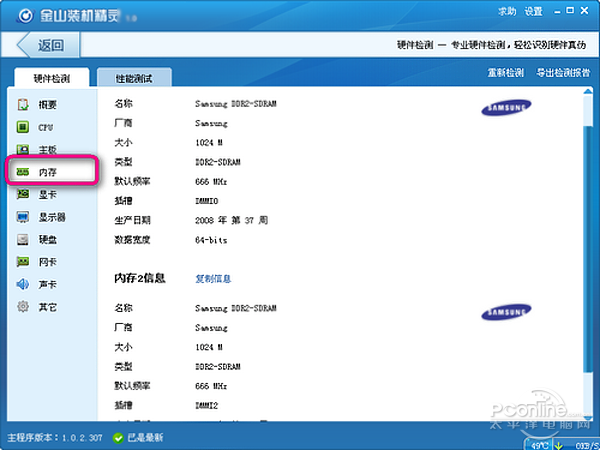

物理内存(RAM)

计算机主板上实际存在的物理芯片,容量固定(如8GB/16GB),断电后数据立即消失,读写速度极快(纳秒级),但价格高昂且扩展受限。 -

虚拟内存

操作系统创建的逻辑地址空间,通过硬盘空间(通常是SSD或HDD的页面文件)模拟内存,其大小可自由配置,通常可达物理内存的1.5-4倍。

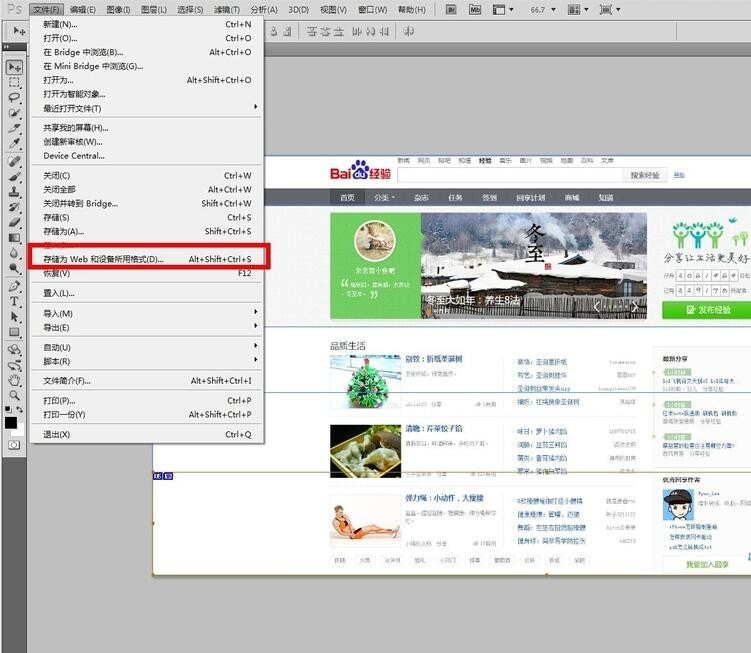

关键事实:Windows系统中可通过

系统属性 → 高级 → 性能设置 → 高级 → 虚拟内存查看和修改配置;Linux则通过/proc/sys/vm/swappiness参数调节交换倾向。

虚拟内存突破物理限制的三大技术支柱

-

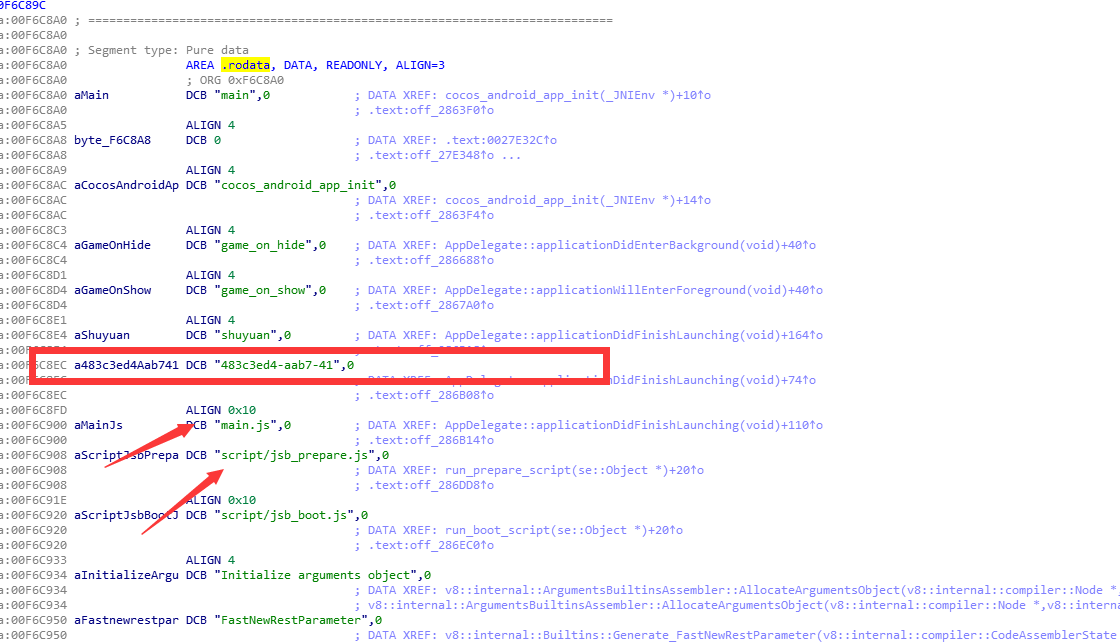

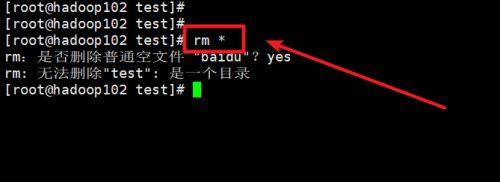

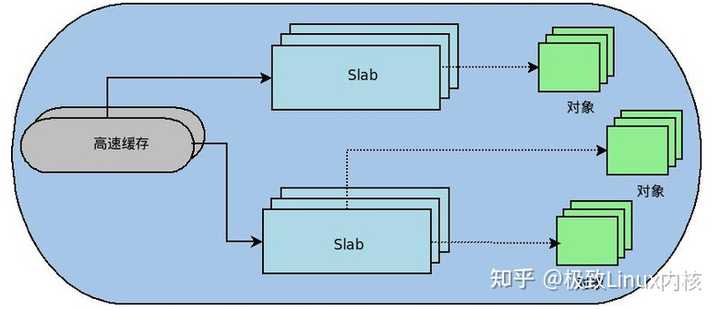

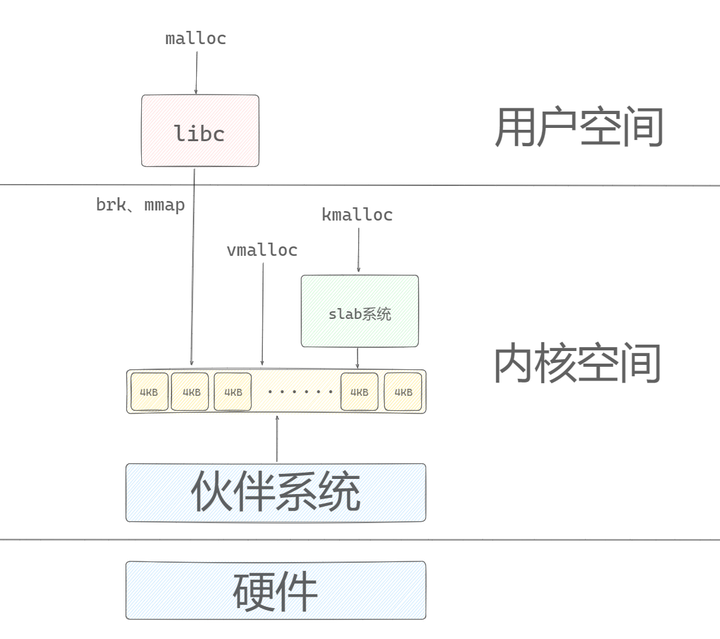

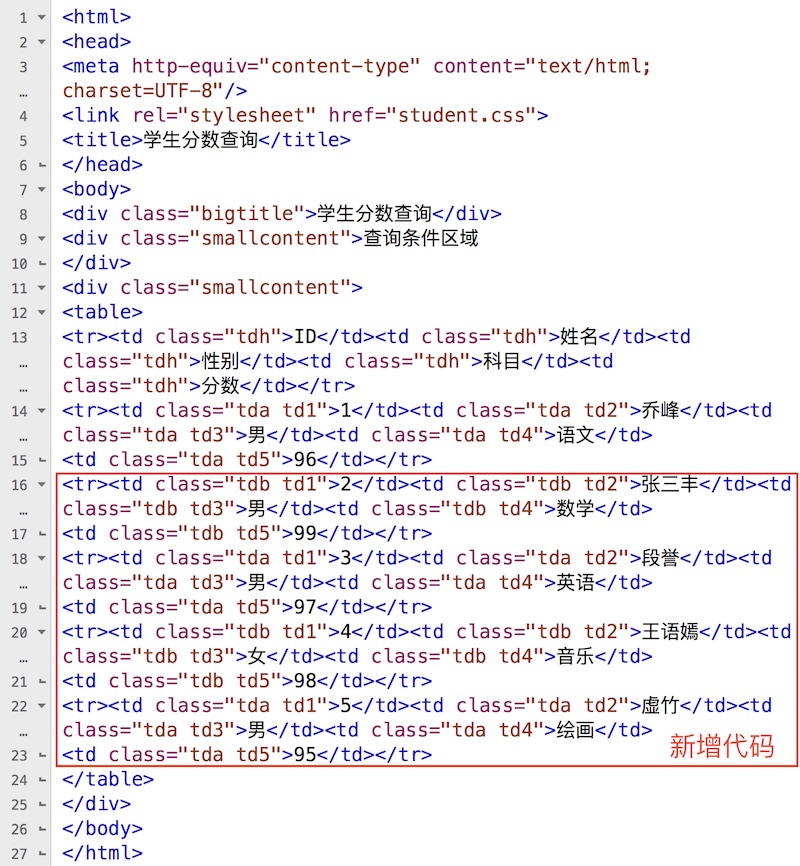

分页机制(Paging)

操作系统将内存划分为固定大小的”页”(通常4KB),当物理内存不足时,低优先级的数据页被转移到硬盘的页面文件(pagefile.sys) 中,腾出空间给活跃程序使用。 -

按需调页(Demand Paging)

程序启动时仅加载核心代码到内存,其他数据在真正访问时才从硬盘调入,例如打开一个2GB的游戏,初始可能只加载200MB到物理内存。

-

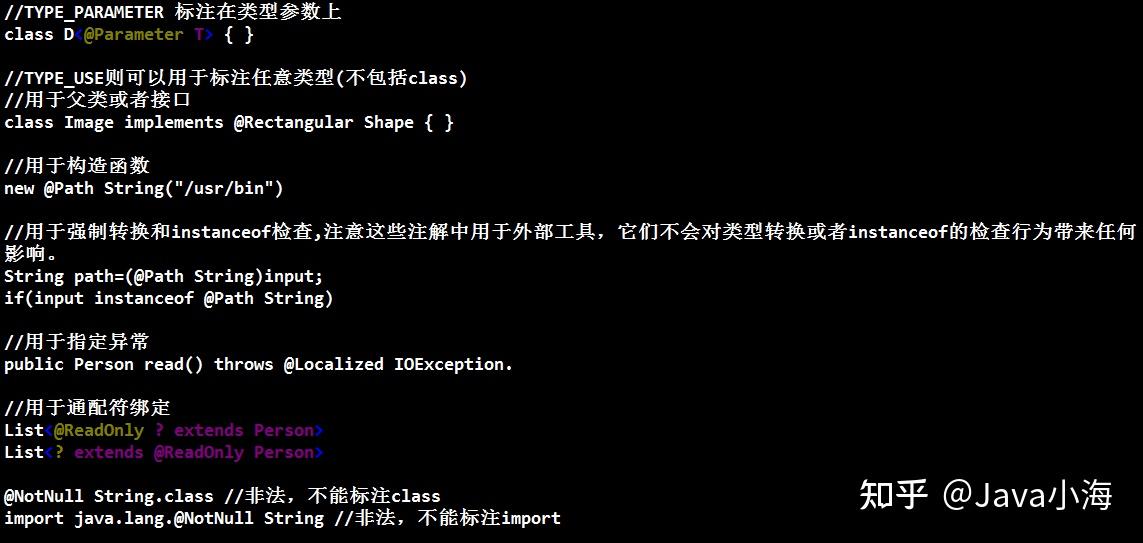

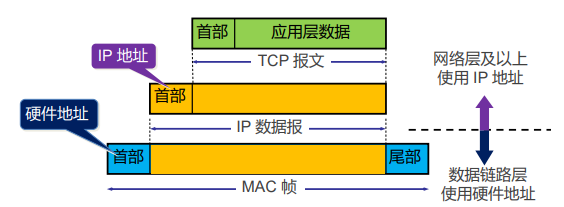

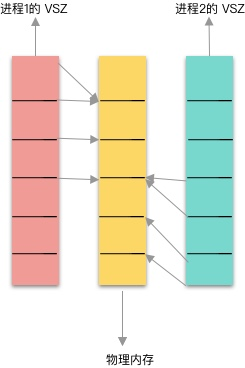

地址空间随机化(ASLR)

每个进程拥有独立的虚拟地址空间(32位系统达4GB,64位系统达128TB),通过内存管理单元(MMU)动态映射到物理地址,实现隔离与安全。

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐

│ 应用程序进程 │ │ MMU │ │ 物理内存(RAM) │

│ 虚拟地址空间 │──────▶│ 地址转换 │──────▶│ 实际数据存储 │

│ (如0-4GB) │ │ (页表管理) │ │ │

└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 硬盘页面文件 │

│ (pagefile.sys) │

└──────────────────┘

超越物理限制的五大优势

-

突破硬件天花板

即使只有8GB RAM的笔记本,也能运行需要12GB内存的虚拟机,代价仅是速度降低。 -

多任务并行保障

后台运行的数十个进程(浏览器标签、杀毒软件等)数据可存入虚拟内存,确保前台程序流畅。 -

防止系统崩溃

物理内存耗尽时,虚拟内存作为缓冲避免直接闪退(如Windows的”内存不足”警告而非蓝屏)。 -

内存隔离与安全

每个进程独占虚拟地址空间,反面程序无法直接读写其他进程数据(如Chrome浏览器标签页崩溃互不影响)。 -

大文件处理能力

视频编辑软件处理4K素材时,将未使用的帧数据暂存虚拟内存,物理内存专注实时渲染。

代价与优化策略:鱼与熊掌的平衡

性能折衷不可避免:

硬盘速度远低于RAM(SATA SSD约500MB/s vs DDR4 25GB/s),频繁交换会导致卡顿,当”硬错误(Hard Faults)”激增时(Windows性能监视器中可监控),说明系统过度依赖虚拟内存。

关键优化方案:

- 优先升级物理内存:16GB RAM比8GB+8GB虚拟内存体验显著提升

- SSD替代HDD:将页面文件放在NVMe SSD可降低延迟50%以上

- 避免手动关闭虚拟内存:即使32GB RAM,某些应用(如Adobe系列)仍需页面文件

- 监控交换频率:Linux使用

vmstat 1,Windows用PerfMon查看”Pages/sec” - 合理分配大小:建议初始值=物理内存×1.5,最大值≤硬盘可用空间的25%

真实场景中的技术博弈

- 数据库服务器:256GB物理内存搭配1TB虚拟内存,处理数十亿条查询时冷数据自动换出

- 游戏主机优化:PS5的825GB SSD被用作虚拟内存延伸,实现超高速场景加载

- 科学计算陷阱:MATLAB处理大型矩阵时若触发虚拟内存交换,计算时间可能从1小时延长至10小时

虚拟内存本质上是用存储空间换内存容量,用计算资源(CPU+MMU)换灵活性,这是计算机工程中典型的时空权衡(Space-Time Tradeoff)。

理解内存的”虚实之道”

虚拟内存大于物理内存,是现代操作系统在资源受限条件下演化的智慧结晶,它让千元级手机能运行复杂的AR应用,让普通PC处理4K视频成为可能,但需铭记:虚拟内存是救生艇而非引擎,真正的性能飞跃始终来自物理内存升级与存储介质优化,随着傲腾(Optane)等新型存储技术发展,虚实边界”或将进一步模糊,但内存管理的核心哲学——在速度、容量、成本间寻找动态平衡——将永恒存在。

引用说明:本文技术原理参考自Andrew S. Tanenbaum《现代操作系统》、Intel® 64架构手册;性能数据依据Phoronix测试平台基准;Windows/Linux实操参数来源微软文档及kernel.org官方指南。