公共原生云中间件能否真正解决企业数字化转型痛点?

- 行业动态

- 2025-05-07

- 2

在数字化进程加速的今天,公共原生云中间件逐渐成为企业构建云原生架构的核心支撑,它不仅简化了云端应用的开发与运维流程,更为业务创新提供了技术底座,本文将深入解析这一技术的定义、价值及落地实践。

公共原生云中间件的定义与核心价值

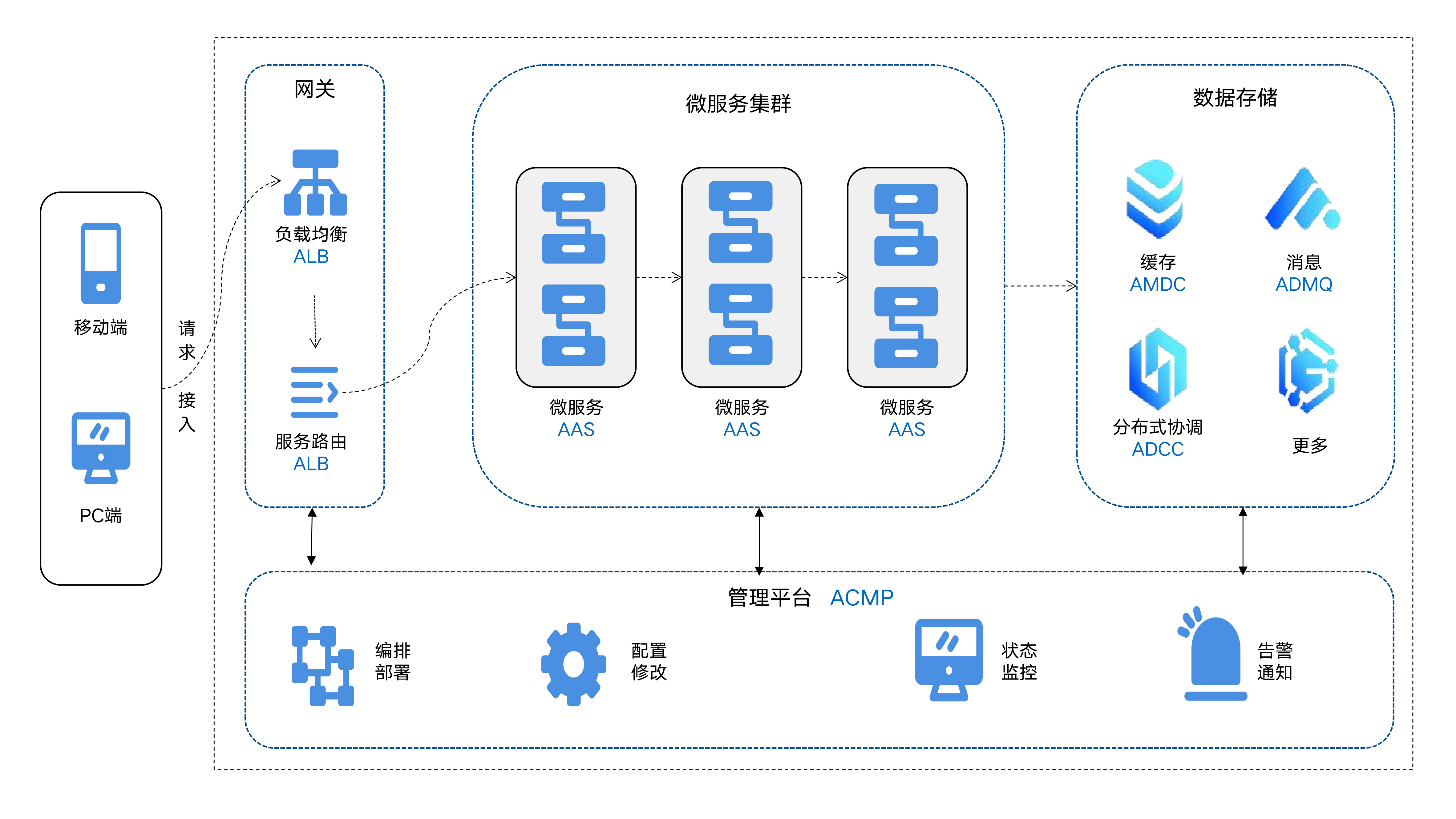

公共原生云中间件(Public Cloud-Native Middleware)指基于公有云平台(如AWS、Azure、阿里云等)设计,专为云原生应用场景开发的中间件服务,它包含消息队列、API网关、分布式数据库中间件等组件,承担着应用解耦、流量管理、数据同步等关键职能。

其核心价值体现在:

- 降低技术门槛:通过云服务商提供的标准化中间件,企业无需自行搭建复杂的基础设施;

- 弹性扩展能力:按需付费模式支持秒级扩容,应对流量峰值;

- 全局高可用:依托云平台的多可用区架构,保障服务稳定性(例如AWS的Multi-AZ部署);

- 原生集成优势:与云平台的监控、安全、DevOps工具链无缝对接,形成完整技术生态。

主流公共原生云中间件类型与功能

不同云厂商提供的中间件服务虽名称各异,但核心功能可归纳为以下四类:

| 类型 | 代表产品 | 典型场景 |

|---|---|---|

| 消息中间件 | AWS SQS、阿里云RocketMQ | 微服务异步通信、削峰填谷 |

| API网关 | Azure API Management | 统一鉴权、流量控制与API版本管理 |

| 服务网格 | Google Anthos Service Mesh | 服务间通信治理、可观测性优化 |

| 数据库中间件 | 阿里云PolarDB、AWS Aurora | 分布式事务处理、读写分离与数据分片 |

公共原生云中间件的技术优势

全托管服务模式

云厂商负责底层资源的运维升级,用户仅需通过控制台或API调用功能,例如Azure Service Bus的消息队列支持自动分区与负载均衡。安全性强化

集成云平台原生安全能力,如AWS KMS密钥管理、阿里云RAM权限体系,满足GDPR等合规要求。智能化运维

借助AIops技术实现故障预测与自愈,例如Google Cloud的Operations Suite可实时分析中间件日志并生成预警。跨云兼容性

部分中间件支持混合云部署(如华为云ServiceStage),避免厂商锁定风险。

企业应用场景与案例

- 微服务架构转型:某金融企业通过酷盾TDMQ消息队列,将核心交易系统解耦为多个微服务,响应速度提升40%;

- 全球化业务部署:电商平台使用AWS Global Accelerator优化API网关路由,实现全球用户访问延迟低于100ms;

- 物联网数据处理:工业设备厂商基于阿里云物联网平台中间件,日均处理10亿级设备消息,资源成本降低60%。

未来趋势与选型建议

技术演进方向:

- Serverless化:按调用次数计费的中间件模式(如AWS Lambda集成SQS);

- AI驱动优化:中间件自动配置参数以匹配业务负载;

- 多云协同:Kubernetes生态推动中间件跨云标准化(如CNCF开源项目Dapr)。

企业选型策略:

- 明确需求优先级:高并发场景侧重消息中间件性能,合规场景关注数据加密能力;

- 评估厂商生态:优先选择与现有云平台深度集成的中间件;

- 成本模型测算:对比按需付费与预留实例的长期投入差异;

- 验证可扩展性:通过压力测试评估中间件的峰值处理能力(如JMeter工具链)。

引用说明

- Gartner《2025云平台服务技术成熟度曲线》

- 阿里云官方文档《云原生中间件白皮书》

- CNCF案例研究《Dapr在分布式系统中的应用实践》

- IDC报告《全球公有云中间件市场预测(2022-2026)》