上一篇

反对智能门禁

- 行业动态

- 2025-05-02

- 3

反对智能门禁,其存隐私泄露风险、技术故障隐患,且操作复杂致老人不便,高成本低兼容,过度依赖技术易失效,还可能

反对智能门禁的核心争议与分析

隐私权侵害:智能门禁的隐形代价

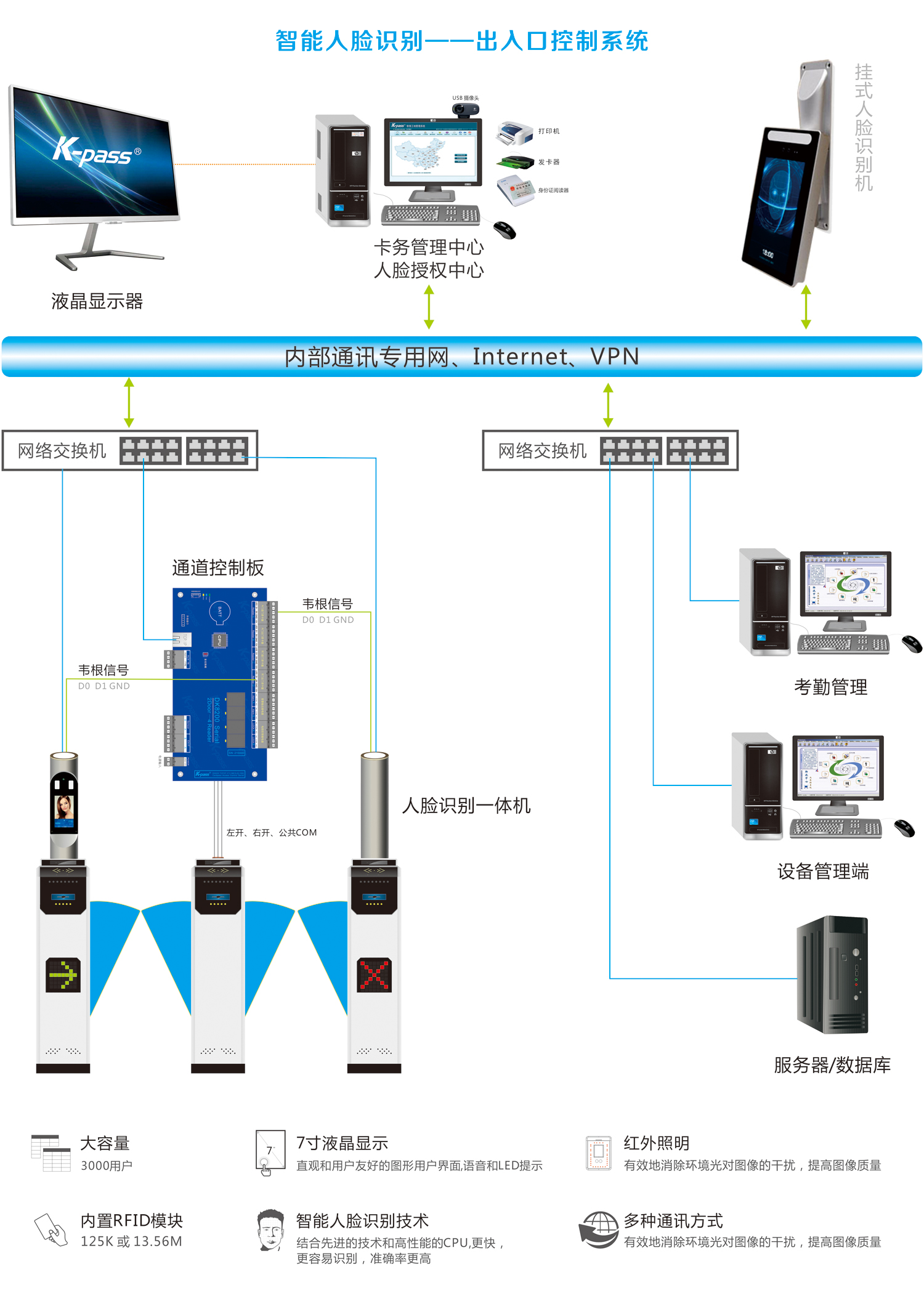

智能门禁系统通过人脸识别、指纹识别、手机蓝牙等技术实现身份验证,其核心功能依赖于对用户生物特征和行为数据的持续收集,这类数据具有唯一性和不可改动性,一旦泄露或被滥用,可能造成严重后果。

- 数据存储风险:面部特征、指纹等生物信息属于敏感个人信息,部分厂商未明确说明数据存储周期及加密措施,存在被破解窃取或内部人员非规调用的可能。

- 场景扩展隐患:部分社区以门禁为入口,逐步捆绑停车管理、电梯控制等功能,形成“数据闭环”,用户可能被迫授权更多隐私权限。

- 第三方共享问题:物业或平台可能将数据提供给广告商、保险公司等第三方,导致用户被精准营销或歧视性定价。

| 争议点 | 具体表现 |

|---|---|

| 数据归属权模糊 | 用户无法确认数据所有权,物业或企业常以“服务协议”规避责任 |

| 强制绑定 | 部分小区将门禁与物业服务费捆绑,拒绝授权即无法通行 |

| 儿童/老人弱势 | 未成年人面部信息可能被监护人以外的主体采集,老年用户缺乏对技术风险的认知能力 |

技术可靠性与安全性悖论

智能门禁依赖算法和硬件设备,但其稳定性存在多重隐患:

- 算法偏差:人脸识别技术在光线不足、妆容变化、年龄增长等情况下可能出现误识,导致合法住户被拒之门外。

- 系统脆弱性:2023年某品牌门禁系统因服务器故障导致全国多地社区瘫痪,暴露单一技术路径的脆弱性。

- 攻击风险:破解可通过伪造动态人脸视频、破解蓝牙协议等方式突破门禁,典型案例包括2022年某小区门禁被“AI换脸”载入。

社会公平性争议:技术门槛与排斥效应

智能门禁的推广可能加剧社会不平等:

- 数字鸿沟:老年人、外来务工者等群体可能因不熟悉操作而被边缘化,例如部分门禁仅支持手机APP,排斥无智能手机用户。

- 经济壁垒:高端社区通过智能门禁强化阶层隔离,低收入群体可能因“技术贫困”被限制进入特定区域。

- 残障歧视:视障人士难以独立使用人脸识别设备,肢体障碍者可能无法完成指纹验证,构成隐性歧视。

成本与效益的失衡

从经济角度看,智能门禁的投入与回报并不匹配:

| 成本项 | 细节说明 |

|————————–|—————————————————————————–|

| 硬件采购与维护 | 高端设备单价超万元,需定期更换传感器、摄像头等易损件,5年总成本约为传统门禁3倍 |

| 软件升级费用 | 算法迭代需持续付费,部分厂商按用户数收取年服务费 |

| 数据合规成本 | 需通过ISO27001等认证,中小企业可能因资金不足降低安全标准 |

| 低效场景 | 高峰期拥堵(如早晚高峰)、访客登记流程复杂,反而降低通行效率 |

替代方案的可行性分析

反对智能门禁并非倡导回归原始,而是呼吁更人性化的技术应用:

- 半自动化方案:保留传统钥匙或门禁卡,增加可选的APP临时授权功能,避免“一刀切”强制绑定。

- 本地化数据处理:采用边缘计算设备,数据不出社区,降低泄露风险。

- 分级管理:对普通住户采用低成本方案(如IC卡),对高频出入者(如快递员)开放专用通道。

FAQs

Q1:智能门禁是否完全不可信?能否通过技术手段保障安全?

A1:技术本身无绝对安全,但可通过以下措施降低风险:

- 选择符合国标《个人信息保护法》的设备,要求数据脱敏存储;

- 优先采用本地化部署,避免云端传输;

- 定期审计数据访问日志,限制物业人员的查询权限。

Q2:如何平衡社区安全与隐私保护?

A2:建议采取“最小必要原则”:

- 仅采集必要信息(如门禁卡号而非全名);

- 设置数据留存期限(如6个月后自动删除);

- 提供“无感模式”开关,允许用户关闭摄像头或