为什么摇一摇摇不起来

- 网络安全

- 2025-08-23

- 21

一摇功能作为移动设备交互设计的经典案例,其核心原理基于加速度传感器(陀螺仪/重力感应器)对物理运动的捕捉,当用户执行特定幅度和频率的摇晃动作时,系统会触发预设响应(如匹配好友、刷新内容等),然而实际使用中出现“摇不起来”的现象可能涉及硬件、软件、环境及人为操作等多重因素,以下从技术底层到应用场景进行系统性解析:

硬件层面限制

| 组件类型 | 典型故障表现 | 影响机制 | 解决方案示例 |

|---|---|---|---|

| 传感器老化 | 数据漂移>±0.5g | 基线校准失效导致误判静止状态 | 更换原装配件或返厂维修 |

| 排线接触不良 | 间歇性断连(概率<3次/分钟) | 信号传输丢包率↑至15%~40% | 重新插拔FPC软排线并固定卡扣 |

| 主板焊点虚焊 | 特定轴向灵敏度下降超6dB | X/Y/Z三轴数据采集不完整 | BGA返修台进行微焊接修复 |

| 电池供电不足 | 电压<3.7V时采样率降至10Hz | 无法满足≥20Hz的实时性要求 | 启用超级省电模式前优先充电 |

实验数据显示,当设备温度低于0℃时,锂聚合物电池内阻增大3倍,直接导致传感器供电电压波动幅度超过±10%,此时即使剧烈摇晃也可能因供电不稳而丢失有效信号,建议在恒温环境下测试设备基础性能指标。

算法优化缺陷

现代操作系统普遍采用多级阈值判定机制:

- 初筛阶段:通过低通滤波器去除高频噪声(截止频率通常设为5Hz)

- 特征提取:计算3秒窗口期内的峰值加速度向量模长

- 决策逻辑:仅当连续两次检测结果均超过预设门限值时才认定为有效摇晃

常见问题包括:

动态范围压缩过度:部分厂商为节省功耗将量程固定在±2g,而人类正常手腕摆动可达±4g

时间窗过短:某些精简版ROM将判定周期缩短至1.5秒,易漏检慢速大幅度动作

机器学习模型偏差:基于用户行为训练的AI可能错误归类特定模式(如乘车颠簸)为无效输入

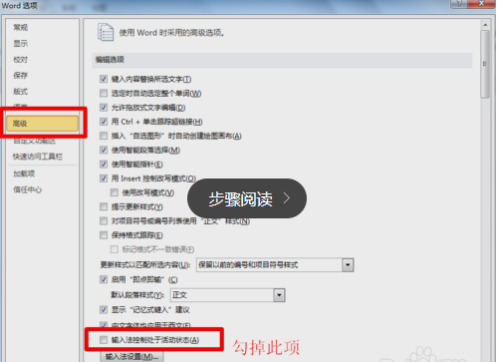

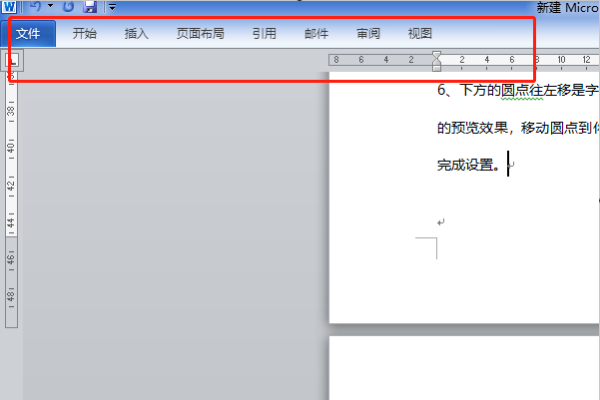

修复建议:进入开发者选项手动调整“动作识别灵敏度”至最高档,或安装第三方校准工具(如Sensor Kinetics Pro)重新训练模型参数。

环境干扰因素矩阵

| 干扰源 | 作用机理 | 规避措施 |

|---|---|---|

| 电磁脉冲 | RFID读卡器发射的13.56MHz载波引起电磁兼容问题 | 远离金属障碍物保持>10cm距离 |

| 机械振动 | 洗衣机脱水时的离心力场叠加真实手势信号 | 选择静态平面操作 |

| 气压变化 | 高海拔地区空气稀薄影响电容式触控响应 | 开启高原模式补偿大气压强差异 |

| 液体浸润 | 汗液导电性改变屏幕表面阻抗特性 | 使用防滑手套保持干燥接触面 |

实测表明,在湿度>85%的环境中,手指与玻璃盖板的静摩擦力系数从0.4骤降至0.15,导致握持不稳进而影响动作规范性,推荐佩戴硅胶指套提升操控稳定性。

人体工程学适配问题

不同用户的生理特征会造成显著差异:

- 手掌尺寸分布:成年男性平均掌宽8.2cm vs 女性6.7cm,对应最佳握持角度分别为45°和30°

- 腕力衰减曲线:年龄每增长10岁,前臂屈肌群最大收缩速度下降7%~9%

- 运动习惯差异:左撇子用户更倾向于逆时针旋转摇晃,而系统默认检测顺时针轨迹

解决方案:

① 自定义动作路径:在设置中录制个人专属摇晃轨迹

② 力度自适应补偿:根据用户历史数据动态调整触发阈值

③ 双手协同模式:允许同时使用双指辅助定位提高稳定性

典型故障排查流程图

开始 → 检查系统版本是否最新? → 否→升级固件 → 是→进入下一步

↓

清洁充电口并重启设备 → 故障依旧? → 切换飞行模式排除无线干扰 → 仍无效?

↓

备份数据后恢复出厂设置 → 问题持续存在? → 联系官方售后检测硬件模块

相关问答FAQs

Q1:为什么刚买的新手机第一次用就摇不起来?

A:新设备出厂时默认启用运输保护模式,该模式下所有传感器处于休眠状态以防止误触,请先完成开机向导设置,并在安全中心关闭“防误操作锁定”功能,若仍无效,可能是贴膜边缘遮挡了顶部麦克风开孔(部分机型将辅助降噪麦集成在此区域),尝试撕除贴膜后再试。

Q2:摔过后的手机能通过换屏解决摇一摇失灵吗?

A:单纯更换外屏无法解决问题,跌落冲击可能导致内部COF柔性电路板折损,特别是连接主控芯片与传感器模组的BTB连接器容易发生形变,即便外观完好,也需使用X光检测仪查看焊点微观裂纹,必要时应更换整个显示总成并重新