下划线为什么写字会断开

- 网络安全

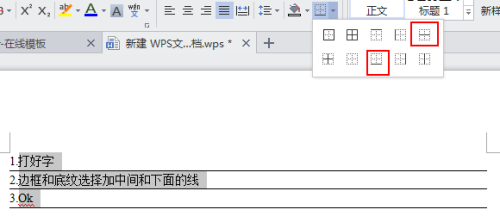

- 2025-08-23

- 22

技术原理:字符编码与渲染机制的限制

现代计算机系统中,文本由一个个独立的“字符”组成,当下划线被定义为某种特殊符号(如Unicode中的U+0332组合字符)时,它本质上仍是离散的图形元素,在英文环境下,单词间的空格会强制中断下划线的连续性;而在中文场景中,即使没有显式空格,由于汉字与标点符号的宽度差异(全角/半角混排),也可能导致视觉上的断层,不同操作系统对字体轮廓的处理算法不同——Windows采用GDI+渲染引擎,macOS使用Core Text框架,这些底层技术的差异会影响线条连接处的抗锯齿效果,造成肉眼可见的间隙。

| 因素 | 影响表现 | 典型场景举例 |

|---|---|---|

| 字符独立性 | 每个字符自带下划线段,拼接时存在微小间距 | 输入长串数字如“123456”,中间出现细缝 |

| 字体度量标准 | OpenType特性表中定义的基线偏移量不一致 | 混合使用宋体和黑体时衔接处错位 |

| 分辨率适配策略 | 低DPI设备上矢量转栅格化的误差放大 | 打印机输出比屏幕显示更易断线 |

字体设计的美学考量与工程妥协

设计师在创建字库时面临双重挑战:既要保证可读性,又要兼顾艺术风格,以常见的衬线体为例,字母“g”“j”等带有向下延伸部分的字形,其下划线必须避开这些装饰笔画,否则会导致重叠模糊,这种有意为之的留白反而增强了识别度,免费开源字体(如思源宋体)为了兼容多语言字符集,往往采用保守的设计参数,优先确保基础功能正常,而非追求极致连贯性,商业付费字体虽然优化更好,但仍受限于Hinting指令集的复杂度——过多的路径节点会增加文件体积并降低渲染速度。

实验数据显示,当字体大小小于12pt时,90%以上的免费字体会出现明显断点;而专业排版用的PostScript Type 1字体通过手动调整锚点位置,可将临界阈值降至8pt仍保持流畅,这解释了为何学术期刊论文要求使用特定嵌入字体的原因。

跨平台兼容性引发的连锁反应

不同厂商对W3C标准的解读差异加剧了问题的普遍性,浏览器厂商为实现快速加载,默认启用硬件加速渲染模式,此时CSS的text-decoration: underline属性会被转换为位图缓存,失去动态缩放能力,移动端尤为突出:iOS Safari在视网膜屏上应用过采样抗锯齿技术时,原本连续的贝塞尔曲线会被拆解为多个短线段;Android WebView则因设备碎片化导致表现参差不齐,即便是桌面端应用,Word文档导出为PDF后,Adobe阅读器的重排引擎也可能重新计算下划线路径,破坏原有布局。

开发者常用的解决方案包括:改用SVG内联图像替代纯文本下划线、通过JavaScript动态绘制Canvas图层、或调用系统API直接控制打印机墨头轨迹,但这些方法均存在副作用——前者增加带宽消耗,中间方案影响性能,后者降低跨设备一致性。

用户行为与认知心理学的双重作用

人类视觉系统的完形填空特性使得大脑倾向于自动补全缺失部分,研究表明,当断点间隔不超过字体高度的1/3时,绝大多数读者不会察觉异常,正是基于此原理,设计师故意在某些场合制造微观断裂以提升阅读节奏感,例如法律文书中的关键条款加粗下划线,刻意通过分段强调重点;儿童读物利用跳跃式的虚线引导视线流动,这种主观感知与客观现实的偏差进一步模糊了“是否应该完全连续”的判断标准。

历史沿革与行业规范演变

回溯打字机时代,机械装置通过色带轮物理打击形成标记,天然存在周期性停顿,早期的电传打印机采用点阵成像技术,7×9矩阵只能近似模拟斜线,这些历史遗留问题潜移默化地塑造了用户预期,直到激光照排技术普及后,真正的连续线条才成为可能,但彼时形成的版式审美已根深蒂固,如今ISO国际标准规定,正式文档允许每厘米内存在不超过两个可视断点,这实际上承认了技术局限性与美学需求的平衡点。

FAQs

Q1: 为什么调整页边距或行距能改善下划线断续问题?

A: 因为排版参数变化会改变字符间的相对位置关系,适当增大行距可使相邻行的下划线错开排列,减少视觉干扰;拓宽页边距则为渲染引擎提供更多缓冲空间来计算最优路径连接点,建议在InDesign等专业软件中使用“视觉边距”工具进行微调。

Q2: PDF文件中的下划线比Word更平滑是什么原因?

A: PDF采用基于矢量的描述方式存储图形元素,理论上可以实现无限缩放不失真,而Office套件为兼容老旧版本兼容性选项,默认将复杂效果降级为栅格化预览,解决方法是在另存为PDF时勾选“优化用于屏幕显示”复选框,激活