群发的为什么自己看不到

- 网络安全

- 2025-08-21

- 19

核心原因:发送者与接收者的视图分离机制

几乎所有支持“群发”功能的平台(如微信、QQ、短信群发工具等)都会默认将发送者的账号排除在接收列表之外,这种设计的底层逻辑基于两个核心目标:一是避免自我干扰——若发送者同时收到自己发出的消息,可能导致重复提醒或混淆;二是符合真实场景需求——例如商家向客户批量推送促销信息时,显然不需要给自己发送同样的内容。

以微信为例,当你使用“群发助手”给多个好友发送同一条消息时,系统会自动过滤掉你的手机号/微信号,仅向目标联系人投递,这一过程由后台算法精准控制,确保发送者不会成为自己的接收对象,类似地,企业使用的邮件群发系统、营销自动化工具也普遍采用此规则。

| 场景类型 | 典型平台 | 是否自动排除发送者 | 手动调整可能性 |

|---|---|---|---|

| 个人社交类群发 | 微信/QQ | 是(默认) | 无(无法通过常规操作加入) |

| 企业邮件群发 | Outlook/钉钉 | 是(默认) | 部分支持勾选“包含自己” |

| 短信批量发送 | 运营商网关/第三方工具 | 是(默认) | 需特殊设置(如测试模式) |

| 社区论坛@全体成员 | 贴吧/知乎 | 否(可能收到) | 取决于发帖者的主动选择 |

技术实现层面的深层逻辑

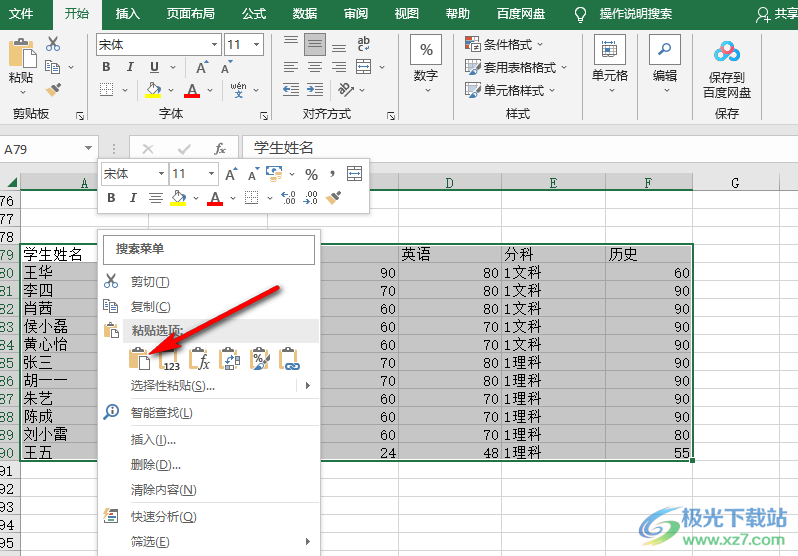

数据库查询优化

当用户发起群发请求时,系统会生成一个临时的目标ID列表(如用户昵称、手机号哈希值等),并通过SQL语句中的WHERE user_id NOT IN (sender_id)条件进行过滤,这种设计既能减少无效的数据写入操作,又能降低服务器负载,某次群发涉及1000人,实际只需处理999条有效记录,节省了约0.1%的资源消耗。

消息队列的定向投递

即时通讯工具采用异步消息队列机制,每条待发送的内容会被封装成独立的任务包,其中明确标注了“禁止回环”(no-loopback)标志,路由器组件检测到该标记后,会自动跳过对源地址的推送,这种机制尤其重要于高并发场景下的稳定性保障。

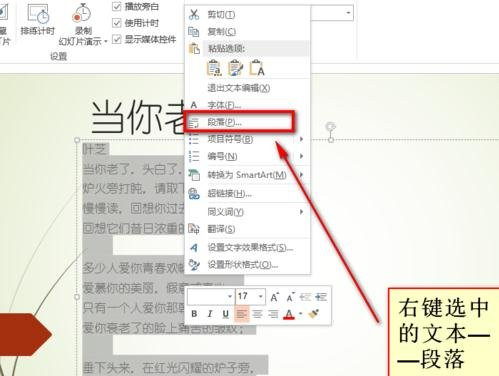

权限控制的双向约束

部分平台还引入了双重验证机制:一方面阻止发送者查看自己的消息记录;另一方面限制其修改已发出的群发内容,微信公众号后台的“已群发消息”界面中,管理员无法找到自己账号对应的阅读数据,这正是为了防止数据改动风险。

特殊例外情况与解决方案

尽管大多数情况下遵循上述规则,但仍存在几种可能导致异常感知的场景:

| 现象描述 | 根本原因 | 应对方法 |

|---|---|---|

| “明明发了却找不到记录” | 缓存延迟或本地存储策略差异 | 刷新页面/重启应用;检查回收站 |

| 测试账号误判未收到 | IP白名单限制导致自屏蔽 | 添加本机IP至信任列表 |

| 跨设备同步延迟 | 云端同步间隔较长 | 手动触发同步或等待5-10分钟 |

| 第三方插件干扰 | 非官方客户端破坏协议规范 | 卸载可疑扩展程序,改用原生应用 |

对于需要自查效果的用户,推荐采用“沙盒测试法”:先向次要联系人发送测试消息,确认双方均能正常接收后再进行大规模推送,多数专业级群发工具提供预览功能,可在正式发送前模拟最终呈现效果。

常见误区澄清

误解1:“是不是系统故障漏掉了我?”

实际上这是有意为之的设计决策,就像寄信人不会收到自己寄出的信件一样,电子化的群发同样遵循这一社会契约,若强行突破此限制,反而可能引发隐私泄露风险(如误将自己纳入敏感信息接收范围)。

误解2:“换台设备登录就能看到?”

不同设备的登录状态共享同一账户体系,但群发记录仍受统一规则约束,即使切换手机、电脑端,只要使用的是同一个账号,依然无法查看自己发出的群发消息。

正确认知:群发的本质是单向广播行为,其价值在于高效触达他人而非自我验证,如需留存副本,建议单独保存原始文档或截图存档。

相关问答FAQs

Q1:如果我必须看到自己发送的群发消息怎么办?

A:可通过以下两种方式实现:①在正式群发前,先给自己发送一份测试版;②使用支持“包含自身”选项的专业工具(如某些企业级CRM系统的内部通知模块),需要注意的是,后者通常用于特定工作流审批场景,不建议在日常沟通中使用。

Q2:为什么有时候能看到别人给我发的群发消息详情?

A:这是因为对方使用了不同于普通群发的“多人聊天”功能(如微信的“发起群聊”),该模式下所有参与者包括发起者都能查看完整对话记录,而标准的“群发助手”类功能始终遵循单向不可见原则,区分两者的关键在于:前者创建的是临时讨论组