为什么尾注会多一条横线

- 网络安全

- 2025-08-19

- 20

尾注横线的技术本质与生成机制

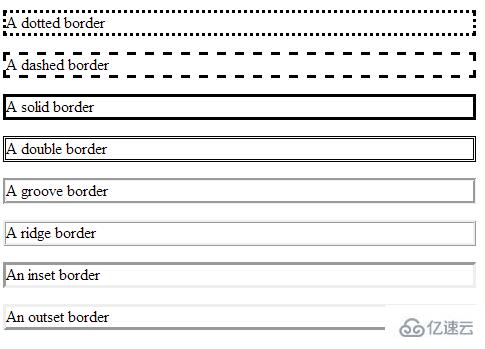

当我们在文档中插入尾注时,系统会自动创建一个独立的注释区域(通常位于页面底部或章节末尾),为了视觉上区分主文本与注释内容,软件设计者引入了这条水平分隔线作为边界标识,其核心目的包括:明确划分阅读层次——通过线条物理隔断正文与注解区块;引导视线跳转——当读者查看完某个标注点的说明后,能快速定位回原位置;保持版式统一性——所有尾注采用相同样式确保文档整体美观,在Microsoft Word中,这条线本质上是“段落边框”的一种特殊形式,由样式模板预先定义,用户若不主动修改默认参数,则会始终显示该线条。

值得注意的是,这种设计并非随意为之,根据国际标准化组织(ISO)发布的《信息与文献—参考文献和引用指南》(ISO 690),学术出版物要求对补充说明材料进行清晰标注,而视觉分隔正是实现这一目标的有效手段之一,无论是商业软件还是开源工具,大多遵循此类行业规范内置了类似功能。

影响横线显示的关键因素分析

| 场景类型 | 触发条件 | 典型表现 | 解决方案建议 |

|---|---|---|---|

| 新建空白文档 | 首次启用自动编号的尾注功能 | 每条尾注下方均带有单条实心黑线 | 进入「引用」→「脚注和尾注」,取消勾选“显示分隔符”选项 |

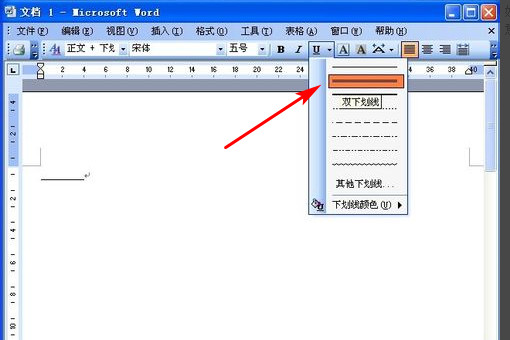

| 套用预设模板 | 使用了含特定样式的主题或样式集 | 线条颜色/粗细随模板变化(如灰色虚线) | 右键点击分隔线→选择“更改样式”,调整属性参数 |

| 手动编辑标记文本后 | 误删分节符导致版式错乱 | 出现双线甚至多条重叠的异常情况 | 检查文档结构中的分节符完整性,必要时重新插入 |

| 跨页连续编排时 | 长篇幅文档跨越多个页面 | 仅首条尾注有完整线条,后续条目缺失 | 确保“延续前一节编号”设置已开启 |

从上表可以看出,横线的形态受多重变量制约,以Word为例,若用户发现某次操作后线条突然消失,很可能是因为无意间触碰了快捷键组合(如Ctrl+Shift+F9),该命令用于切换域代码视图模式,此时不仅会影响线条显示,还可能导致整个注释系统的暂时失效,第三方插件也可能干扰原生行为,比如某些文献管理软件会在导入参考文献时覆盖原有样式设置。

深层原因探究:为何不能简单删除?

许多初学者试图直接选中并删除这条恼人的横线,却发现它如同幽灵般反复出现,这背后涉及两个层面的技术限制:一是结构化文档的特性使然——尾注属于动态链接对象,与其对应的上标数字形成关联关系,强行移除会导致数据链断裂;二是打印输出的需求考量——出版社要求印刷品必须保留这些辅助元素以便审校人员核查,更深层次来看,这是软件开发者平衡易用性与专业性的结果:对于普通用户而言,默认保留线条是最稳妥的选择;而对于高级用户,则可通过高级选项实现个性化定制。

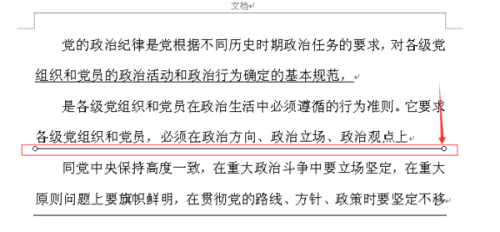

举个具体例子:假设你在撰写毕业论文时引用了大量外文资料,每处引文都需要附加详细的出处信息,如果没有这条醒目的分割线,评审专家可能需要花费更多时间去辨认哪些文字属于原始论述,哪些是对背景知识的补充解释,由此可见,看似简单的视觉元素实则承载着重要的沟通职能。

实用技巧汇总

针对希望保留部分灵活性的用户群体,以下是几种高效管控方法:

- 全局隐藏法:依次点击「设计」→「文档格式」→「脚注/尾注分隔符」,在下拉菜单中选择“无”;

- 局部微调术:将光标置于特定尾注段落内,右键唤出快捷菜单,选取“边框和底纹”,手动清除对应边的框线;

- 样式克隆策略:新建自定义样式继承自标准模板,但关闭其边框属性,之后应用该样式即可批量处理同类条目;

- 宏命令自动化:录制VBA脚本一键切换所有尾注的可见状态,适合频繁切换工作环境的场景。

需要特别提醒的是,在进行任何重大改动前务必做好备份工作,因为不当的操作可能导致注释编号混乱甚至内容丢失,建议先在一个测试文件中验证效果后再应用于正式稿件。

相关问答FAQs

Q1: 如果我不想看到任何形式的分隔线该怎么办?

A: 您可以通过以下步骤实现完全隐藏:打开「引用」选项卡 → 点击右下角的小箭头图标进入设置面板 → 找到“格式”下的“分隔符”选项 → 将其设置为“无”,不过请注意,这样做可能会降低文档的专业度感知,特别是在学术场合使用时需谨慎考虑。

Q2: 为什么我复制粘贴别人的尾注内容时也会连带那条线一起过来?

A: 这是由于源文档中的格式属性被一并复制所致,解决办法是在粘贴时选用「只保留文本」模式(快捷键Ctrl+Alt+V),或者先粘贴到记事本再转存回来,这样就能去除原有的格式依赖性,更推荐的做法是通过「插入对象」的方式引用已有注释,而非直接拷贝粘贴