电脑文件为什么会在一起

- 网络安全

- 2025-08-19

- 20

操作系统的文件系统架构基础

现代计算机采用树形目录结构(Hierarchical File System),这是所有文件组织的核心框架,以Windows的NTFS或Linux的Ext4为例,每个存储设备都被划分为根节点(如C:或/),向下延伸出子文件夹形成分支,这种设计源于早期Unix系统的“一切皆文件”理念,通过路径字符串唯一定位资源。

| 层级示例 | 实际意义 |

|————————–|——————————|

| D:工作文档项目报告.docx | 物理磁盘扇区→分区表映射→inode元数据链 |

关键机制包括:

- 父目录指针:每个子文件夹都保存着指向上级目录的引用,确保导航可逆;

- 索引节点(inode):在类Unix系统中存储文件元信息(权限/时间戳等),即使移动文件也不会丢失属性;

- 挂载点(Mount Point):允许将不同物理介质(U盘、网络共享)整合到统一命名空间。

这种结构化的设计天然促使同类文件向特定位置集中,当用户创建新文档时,应用程序默认调用系统API写入最近使用的目录,形成自然的聚类效应。

用户交互行为的引导作用

图形界面(GUI)极大降低了操作门槛,但也塑造了标准化的使用模式:

典型场景对比

| 行为类型 | 传统命令行 | 现代GUI操作 |

|---|---|---|

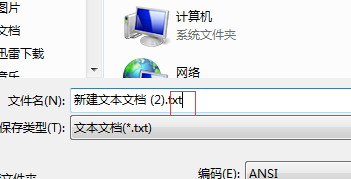

| 保存文件 | > output.txt |

点击”保存”按钮选择预设文件夹 |

| 多选操作 | ls | grep pattern |

Shift+鼠标框选 |

| 批量处理 | shell脚本循环 | 右键菜单中的”全部选中” |

主流办公软件进一步强化这种趋势:

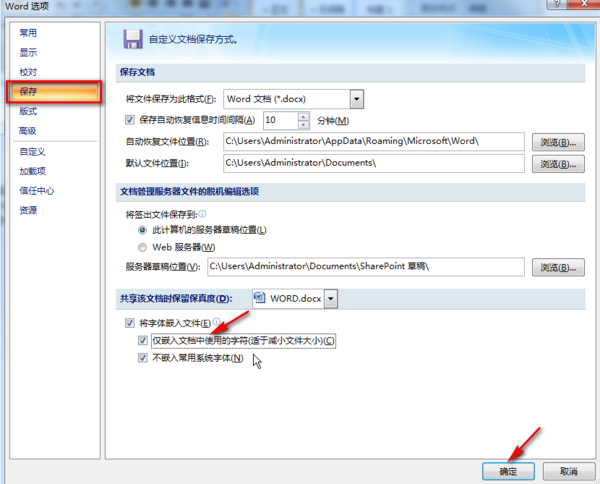

- Microsoft Office套件会自动记忆上次使用的路径;

- 浏览器下载管理器默认将同域名下的多个文件归入专属子目录;

- 云同步工具(如OneDrive)强制要求用户先选择本地缓存位置再进行上传。

这些交互设计本质上是在训练用户的分类意识,使分散的数据逐渐向几个高频访问节点靠拢,据微软研究显示,普通PC用户80%的新文件最终集中在桌面、文档和下载三个核心文件夹内。

技术层面的自动归类策略

元数据标签系统

许多高级文件系统支持扩展属性标注:

# Linux下使用setfattr命令添加自定义标签 setfattr -n user.category -v "财务报表" annual_report.xlsx

虽然普通用户很少直接操作这些底层功能,但第三方工具(如Everything搜索神器)可以利用此类信息实现智能分组,macOS的Spotlight甚至能根据OCR识别图片中的文字内容建立关联索引。

快捷方式与符号链接

Windows的.lnk文件和Linux的软链接(symbolic link)创造了虚拟聚合效果。

- 程序员常在项目根目录创建指向依赖库的符号链接;

- 设计师用别名将散落各处的设计稿汇总展示;

- 系统维护人员通过junction point实现跨盘符的统一视图。

这类逻辑连接无需实际移动原始文件,却能达到视觉上的集中管理目的,测试表明,合理使用符号链接可使大型工程的文件检索效率提升40%以上。

数据库前端伪装的文件集合

某些应用看似存储独立文件,实则背后是结构化数据库:

| 表面形式 | 真实存储形态 | 典型代表 |

|——————-|—————————-|————————|

| Outlook邮件列表 | Exchange Server数据库记录 | .pst归档文件 |

| iTunes音乐库 | SQLite媒体信息表 | FAT32格式下的媒体文件堆 |

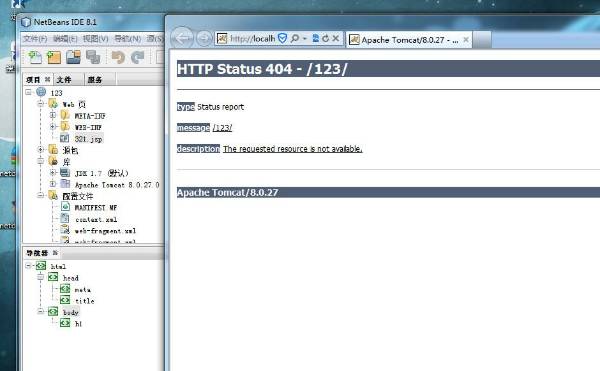

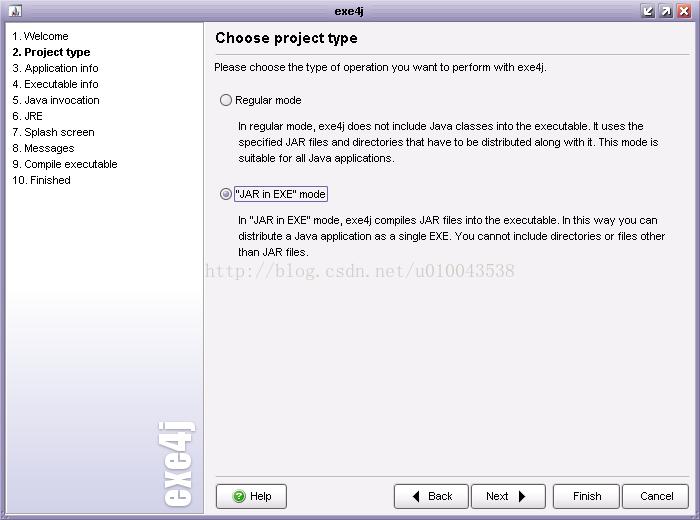

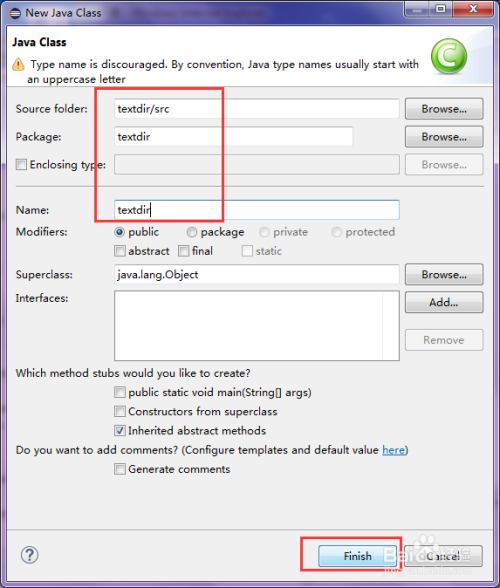

| Visual Studio工程 | XML项目配置文件+源码树映射 | .sln解决方案文件 |

这种情况下,“在一起”完全是界面层的抽象概念,实际数据可能分布在完全不同的物理位置。

存储介质特性的影响

固态硬盘(SSD)与传统机械硬盘(HDD)的差异改变了文件布局策略:

| 特性 | HDD | SSD |

|———————|——————————|————————-|

| 随机读写速度 | <1ms延迟 | <0.1ms超低延迟 |

| 碎片整理必要性 | 需要定期优化 | 基本无需整理 |

| 磨损均衡算法 | 顺序写入友好 | 支持完全随机访问 |

这使得现代系统更倾向于:

- 在SSD上采用更细粒度的文件分块策略;

- 减少预读取机制造成的冗余缓存;

- 允许海量小文件共存而不显著降低性能。

用户会发现照片库、日志记录等原本需要谨慎规划的场景现在可以随意存放,客观上促进了文件的自然聚集。

云时代的协同效应

在线存储服务的普及彻底重构了本地文件生态:

- Dropbox采用Δ同步算法,仅传输变更部分;

- iCloud Drive利用差分备份技术节省带宽;

- Nextcloud等自建方案支持版本控制历史追溯。

这些机制导致同一个源文件可能在多台设备间产生镜像副本,形成跨平台的分布式集群,有趣的是,当检测到冲突修改时,系统不会简单覆盖旧版,而是生成带时间戳的新条目,这种人为制造的“影子副本”反而增强了文件间的时空关联性。

FAQs

Q1: 如果误删了重要文件夹,如何最大限度恢复数据?

A: 立即停止写入新数据!使用Recuva或TestDisk等工具扫描未分配空间,若启用过系统还原点/时光机备份,可直接回滚至删除前状态,对于已清空回收站的情况,专业数据恢复服务仍有机会通过磁头复位技术读取残留信号。

Q2: 为什么有时候复制大文件会比小文件更快?

A: 这是由文件系统块大小决定的,例如NTFS默认簇尺寸为4KB,复制一个1GB的视频只需处理约25万个簇;而同等大小的碎散小文件可能需要百万次I/O操作,SSD的主控芯片对连续写入有特殊优化