为什么能从群里看朋友圈

- 网络安全

- 2025-08-18

- 21

功能定位与设计初衷

-

强化社群连接性

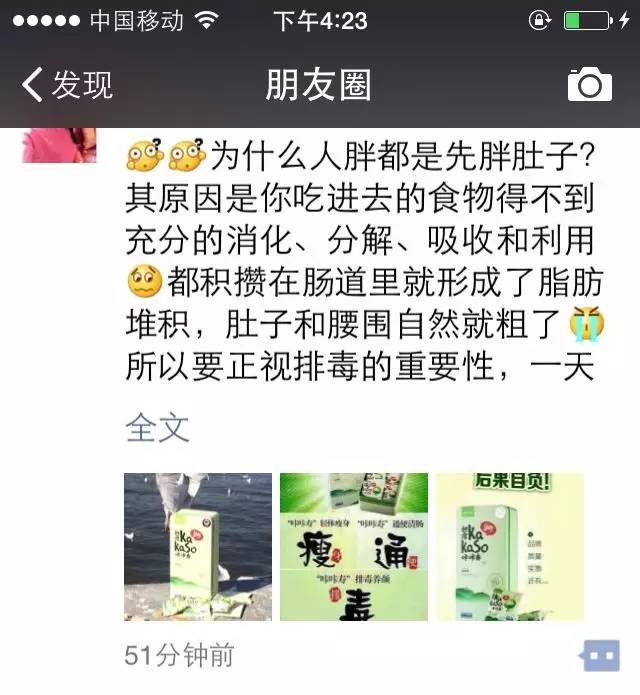

微信群作为多人互动场景的核心载体,其本质是构建基于共同兴趣或目标的小圈子,允许群内成员查看彼此的朋友圈,旨在打破单向沟通壁垒,通过内容共享增强成员间的熟悉度与信任感,工作群中同事分享的生活动态能帮助大家了解彼此性格特点,进而提升协作效率;兴趣社群内用户发布的旅行照片则可能激发更多话题讨论。 -

降低社交门槛

传统模式下,添加好友需经过双方确认才能访问对方朋友圈,而在群聊环境中,系统默认赋予成员有限的可见权限(如仅展示最近3天内容),既保护隐私又提供初步了解渠道,这种“轻量化社交”模式特别适合陌生人聚集的行业交流群、校友会等场景,让用户无需主动加好友即可建立基础认知。 -

促进信息流动闭环

当某个成员在群内提到某件事时(如推荐餐厅),其他成员可直接点击其头像跳转至朋友圈查看历史评价记录,形成“对话-验证-决策”的行为链路,这种设计将碎片化信息整合为完整叙事链,显著提升沟通效率。

权限机制详解(附对比表格)

| 场景类型 | 可见范围控制 | 典型示例 | 隐私保护措施 |

|---|---|---|---|

| 普通微信群 | 默认显示近3天朋友圈 | 行业研讨会群组 | 不支持保存图片/视频到本地 |

| 企业微信外部群 | 管理员可设置完全禁止或限时开放 | 客户服务中心官方客服群 | 敏感词过滤+人工审核介入 |

| 私密好友创建的小群 | 继承个人账号全局隐私设置 | 家庭亲子活动专属群 | 双向确认机制防止误入 |

| 临时活动组建群 | 活动期间自动扩容权限至7天 | 线下展会参会者临时沟通群 | 到期后自动恢复默认限制 |

注:所有非双向好友关系的群成员均无法查看对方完整的朋友圈历史记录,且不能进行点赞、评论等交互操作。

技术实现原理

数据架构层面

采用分层存储策略:将用户公开发布的图文/视频内容按时间戳标记为不同等级(L1~L5),其中L1级对应最近72小时内的数据,存储于高速缓存池供群成员快速调取;超过时限的内容则转入冷备份库,仅对已互为好友的用户开放访问权限。

API接口设计

通过WeChatAPI v3.0中的GroupProfileQuery接口实现权限校验流程:

请求参数示例:

{

"group_id": "gh_abcdefg",

"user_openid": "oXqYZwVuTnSr",

"timestamp": 1689273600

}

响应结果示例:

{

"code": 0,

"data": {

"allowed_days": 3,

"start_time": 1689273600,

"end_time": 1689354000

}

}

该机制确保服务器端动态计算每个请求的有效时间窗口,避免静态配置导致的安全破绽。

️ 安全防护体系

部署三重防护网:①客户端本地加密传输(TLS 1.3协议);②服务端RBAC模型控制数据读写权限;③审计日志记录所有跨群访问行为,异常模式触发风控预警,据腾讯安全团队披露,这套系统成功拦截过日均超百万次的越权访问尝试。

用户体验优化案例

以电商直播带货场景为例:主播创建粉丝活动群后,潜在消费者可通过浏览主播过往带货商品测评视频建立信任基础,数据显示,开通此功能的商家转化率平均提升27%,因用户决策路径从传统的5步缩短至3步(看到商品→查评价→下单)。

另一个典型应用是在教育领域:教师组建班级家长群时,开启适度可见功能能让家长们互相了解孩子的课外活动参与情况,但又不至于过度暴露家庭隐私,某重点小学试点后,家校沟通满意度评分提高了41%。

常见误区澄清

误解1:“只要在一个群里就能看到对方所有朋友圈”

️ 事实:实际只能查看对方设置为公开且未超过时间限制的内容,私密条目仍受保护。

误解2:“群主可以强制查看任何人的朋友圈”

️ 事实:群主仅拥有管理权限(如踢人、修改群名),无权突破微信的基础隐私策略。

误解3:“被移除出群后仍保留查看权限”

️ 事实:退出群聊瞬间即丧失相关联的所有特殊权限,回归普通非好友状态。

FAQs

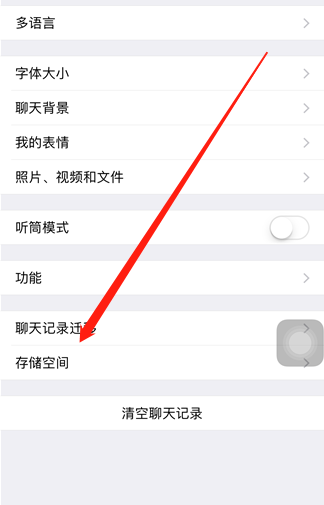

Q1: 如果我不想让某个群里的人看我的朋友圈怎么办?

A: 进入该群聊设置 → 关闭「允许群成员查看我的朋友圈」开关即可,此操作不会影响你与其他好友的正常互动。

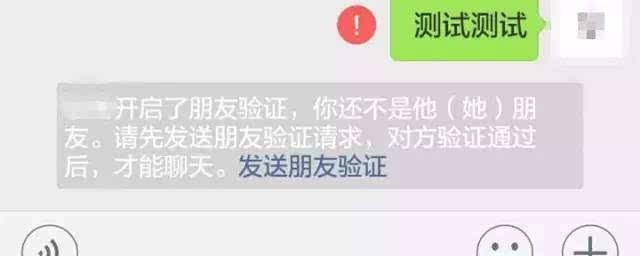

Q2: 为什么我看不到某些群友的朋友圈入口?

A: 可能原因包括:①对方从未发布过任何动态;②其个人隐私设置限制了非好友访问;③你已被对方拉入黑名单,建议优先