上一篇

怎么判断数据库有新纪录

- 数据库

- 2025-08-19

- 22

过监控自增ID变化、设置触发器通知、定期校验数据哈希或轮询最新时间戳来判断数据库是否有新纪录

是一些判断数据库是否有新纪录的方法,每种方法都有其适用场景和优缺点:

| 方法 | 原理/实现方式 | 优点 | 缺点 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 时间戳字段对比 | 在表中添加一个表示最后修改时间的字段(如 last_updated),定期查询该值是否变化。 |

简单直观,性能开销低。 | 依赖手动维护字段,可能因时区问题导致误差。 | 日志型系统、审计需求高的场景。 |

| 自增ID最大值监测 | 记录当前已知的最大自增主键值,下次查询时若发现更大的ID则说明有新增记录。 | 无需额外存储空间,天然支持。 | 仅适用于含自增列的表;删除旧数据会影响准确性。 | 用户ID连续增长的业务模型(如订单系统)。 |

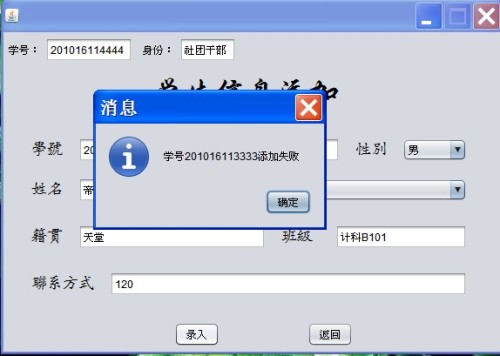

| 触发器同步辅助表 | 创建触发器,在目标表执行INSERT操作时向另一张“信号表”写入标记(例如插入一条空记录)。 | 实时性强,可靠性高。 | 增加数据库复杂度,需管理额外表结构。 | 跨系统数据同步或强一致性要求的场景。 |

| 数据库变更日志分析 | 开启二进制日志(Binlog)或通用日志功能,解析其中的DML事件来判断新增操作。 | 完整记录所有变更历史,支持回溯。 | 解析成本较高,占用存储空间较大。 | 数据恢复、异常排查等专业运维场景。 |

| 定时轮询差异校验 | 应用程序按固定间隔(如每分钟)执行全表COUNT比较,或基于哈希摘要进行快速校验。 | 实现简单,兼容性强。 | 频繁查询影响性能,存在延迟窗口期。 | 小规模数据集的粗粒度监控。 |

| 消息队列异步通知 | 当数据写入成功时,通过Kafka/RabbitMQ等中间件发送事件消息供消费者处理。 | 解耦系统架构,支持分布式部署。 | 需要搭建额外基础设施,增加系统复杂度。 | 微服务架构下的多组件协作场景。 |

| 数据库触发器回调函数 | 利用数据库自身的存储过程机制,在数据变动时调用预定义的逻辑来更新状态标识位。 | 逻辑内聚,减少应用层负担。 | 不同数据库语法差异大,可移植性较差。 | 单一技术栈环境下的高度定制化需求。 |

深度扩展说明

时间戳策略优化

- 双字段设计:同时保留创建时间(

created_at)和最后更新时间(updated_at),可区分新增与修改行为; - 索引强化:为时间相关字段建立索引以加速查询效率;

- 惰性加载机制:结合缓存层减少直接访问数据库的频率。

触发器的高级应用

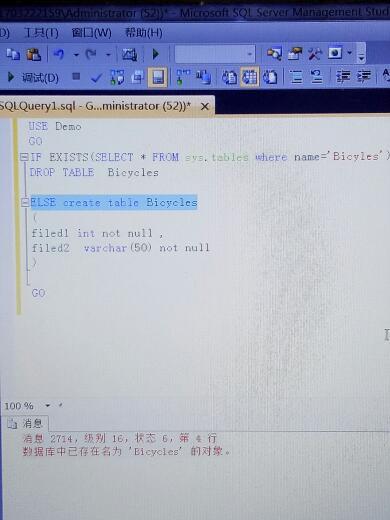

-MySQL示例:创建AFTER INSERT触发器向审计表写日志

CREATE TRIGGER log_new_records AFTER INSERT ON main_table

FOR EACH ROW BEGIN

INSERT INTO audit_log(event_type, table_name, record_id, change_time)

VALUES('NEW', 'main_table', NEW.id, NOW());

END;

此方案能确保任何新增操作都被完整记录下来,但需要注意事务隔离级别对触发器生效时机的影响。

CDC(Change Data Capturing)技术

现代数据库普遍支持基于WAL(Write-Ahead Logging)的消费模式,例如PostgreSQL的逻辑解码插件pgoutput,可以直接订阅增量变更流而不影响线上业务,这种方式比传统轮询更高效,特别适合大数据量的实时同步场景。

混合方案实践

推荐采用“边缘计算+中心管控”架构:各节点先本地判断是否有新数据(通过本地缓存的版本号对比),只有检测到变化时才上报中枢系统进行全局去重处理,这种分层设计既能降低网络负载,又能保证最终一致性。

FAQs

Q1: 如果系统不允许修改表结构(无法添加时间戳列),该如何检测新记录?

A: 可采用以下替代方案:①利用现有代理主键(如UUID)的自然排序特性;②监控自增序列对象的下一个值预期范围;③通过CHECKSUM函数计算分区数据的哈希指纹并定期比对,这些方法虽有一定局限性,但在受限环境下仍能有效工作。

Q2: 高并发写入场景下如何避免误判?

A: 建议采取双重校验机制:第一次快速检查粗略标记(如最小堆顶元素),第二次精确范围扫描确认实际增量区间,同时配合乐观锁机制,使用版本号字段(version)进行CASE式的原子更新,确保并发安全性,对于分布式系统,还可引入分布式锁服务协调多个实例间的检测流程