虚拟主机三种技术是什么

- 虚拟主机

- 2025-08-19

- 20

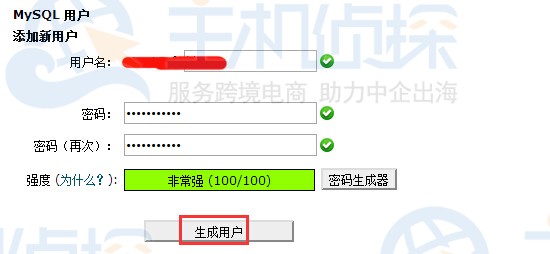

基于操作系统的虚拟化(OS-level Virtualization)

这是最早的一种实现方式,通过服务器上的特定软件将一台物理主机划分为多个相互独立的“虚拟”服务器环境,每个虚拟主机拥有独立的IP地址、系统配置和用户权限,但共享底层硬件资源(如CPU、内存),典型代表是使用chroot jail技术或容器化工具(如LXC),其特点是成本低、部署简单,适合小型网站和个人开发者;但由于依赖同一内核,安全性较低且性能受限于宿主机调度策略。

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 隔离层级 | 基于进程级的命名空间隔离 |

| 资源分配 | 静态配额为主,动态调整能力弱 |

| 适用场景 | 低负载应用、测试环境、预算有限的初创项目 |

| 优势 | 快速部署、兼容性强 |

| 劣势 | 跨租户攻击风险高、I/O密集型任务易导致整体性能下降 |

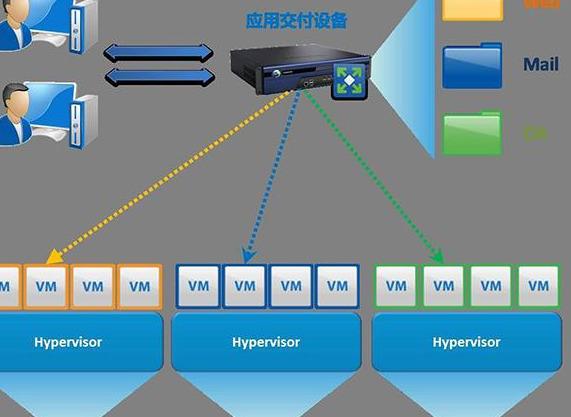

Hypervisor型全虚拟化(Full Virtualization with Type 1 Hypervisor)

采用裸金属架构的Type 1管理程序直接运行在硬件之上,为每个虚拟机分配专属的计算核心、内存块和存储空间,客户操作系统完全感知不到底层物理设备的存在,可实现完整的二进制兼容性,常见方案包括VMware ESXi、Microsoft Hyper-V等商业产品,此类方案支持复杂的嵌套虚拟化和实时迁移功能,常用于企业级关键业务承载。

| 组件对比 | 传统物理机 | 全虚拟化方案 |

|---|---|---|

| CPU利用率 | ~15%-30% | 可达80%以上(通过超分技术) |

| 故障恢复时间 | 数小时 | 分钟级快照回滚 |

| 多租户干扰概率 | 无 | <0.01%(依赖QoS策略配置) |

| 异构系统支持 | 单一OS家族 | 同时运行Windows/Linux/Unix等 |

KVM半虚拟化增强方案(Paravirtualized KVM Acceleration)

结合准虚拟化技术的Kernel-based Virtual Machine架构,在保持较高吞吐量的同时降低模拟开销,通过前端/后端驱动模型实现设备直通,使Guest OS能直接访问PCIe设备队列,该模式特别优化了网络包处理路径,配合单根I/O虚拟化(SR-IOV)技术可将延迟稳定控制在微秒级,非常适合数据库集群和高频交易系统,Red Hat Enterprise Linux已将其纳入主线内核更新机制。

| 性能指标对比 | 纯软件模拟 | KVM加速方案 |

|---|---|---|

| TCP吞吐峰值(pps) | ≤50万 | >300万(NVMe加速下) |

| 上下文切换耗时(μs) | 80-120 | 15-25 |

| 虚拟中断响应延迟 | 不稳定波动 | ±5μs Jitter |

| CPU指令翻译损耗率 | 35%~40% | <5% (借助硬件辅助翻译) |

相关问题与解答

Q1: 如何根据业务需求选择合适的虚拟主机技术?

A: 若运行轻量级Web应用且预算有限,优先选择基于操作系统的虚拟化;对于需要运行多操作系统环境的混合架构,建议采用Hypervisor全虚拟化方案;而涉及高性能计算或实时数据处理的场景,则应部署KVM半虚拟化增强方案并配合SR-IOV技术,实际决策时还需考虑运维团队的技术栈匹配度。

Q2: 不同虚拟化技术的安全防护措施有何差异?

A: OS级虚拟化需严格限制chroot环境的syscall白名单;全虚拟化依赖Hypervisor层的内存页表隔离和Intel VT-d技术实现DMA保护;KVM方案则可通过SecGuru模块实现细粒度的安全策略注入,配合AppArmor/SELinux构建纵深防御体系,定期进行渗透测试和破绽扫描是共