上一篇

linux下如何能拥有双网卡

- Linux

- 2025-08-09

- 18

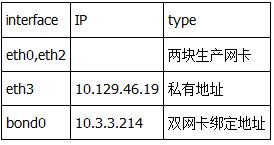

Linux 下,可通过安装两块物理网卡,系统会自动识别并为其分配网络接口名称,如

Linux下拥有双网卡,可以通过多种方式实现,包括硬件安装、系统配置以及网络管理等步骤,以下是详细的操作指南:

硬件安装

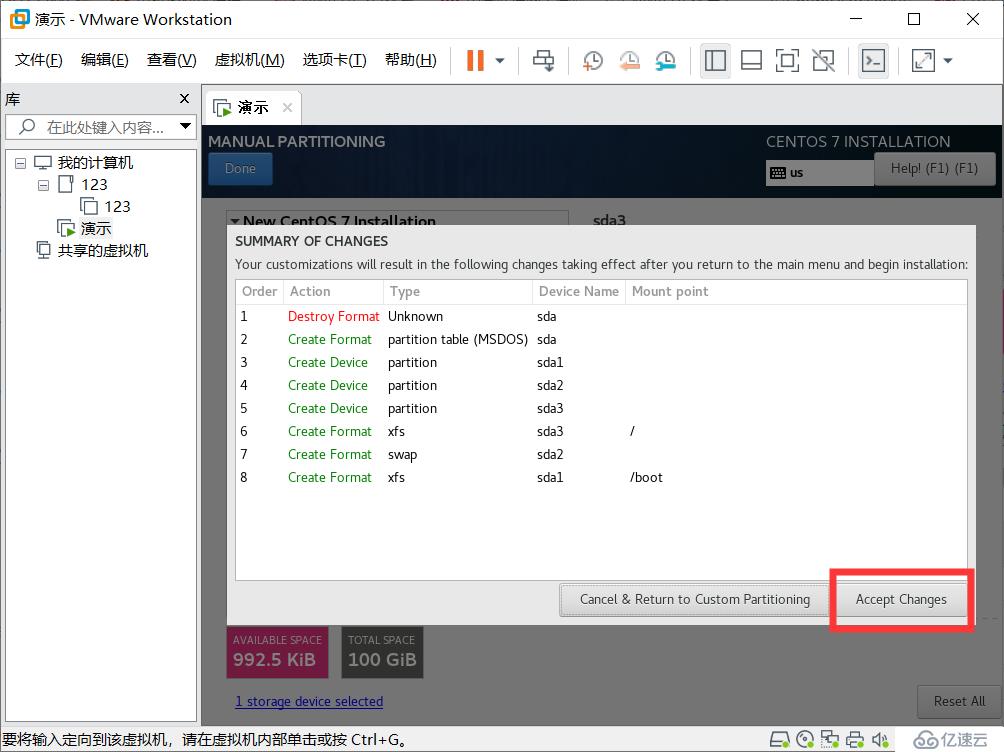

确保你的计算机有两个网卡插槽,并购买适合你主板的两个网卡,常见的网卡类型有PCI、PCI-E等,根据你的主板插槽选择合适的网卡。

- 关闭电源:在安装网卡之前,务必关闭计算机电源,并断开电源线,以防止静电或短路损坏硬件。

- 打开机箱:根据机箱的设计,找到并打开机箱盖,通常需要按下机箱背面的锁定按钮或拧开螺丝来打开侧板。

- 安装网卡:选择一个空闲的PCI或PCI-E插槽,将网卡轻轻插入插槽中,确保卡片与插槽完全对齐,使用螺丝将网卡固定在机箱上,防止松动。

- 连接网线:将网络电缆的一端插入网卡的RJ-45接口,另一端连接到路由器或交换机,如果需要,还可以将另一根网线连接到第二个网卡上。

- 检查连接:确保所有连接都牢固可靠,没有松动或接触不良的情况,重新装上机箱盖,并将电源线重新连接好。

系统配置

安装好硬件后,需要在Linux系统中进行相应的配置,以便系统能够识别和使用这两个网卡。

- 启动计算机:打开计算机电源,进入BIOS设置界面(通常按Del、F2或其他指定键),在BIOS中,确保新安装的网卡已被正确识别。

- 进入操作系统:保存BIOS设置并退出,计算机将启动进入Linux操作系统,登录到你的Linux系统。

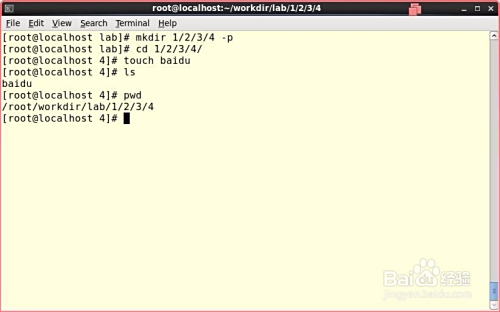

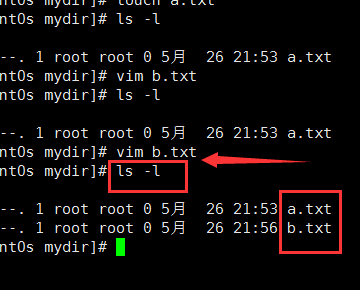

- 查看网卡状态:打开终端,输入命令

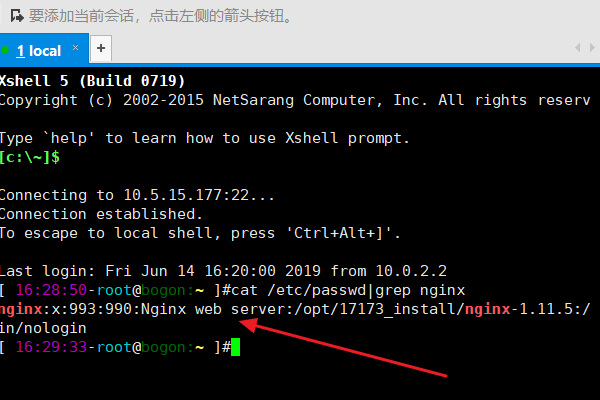

ifconfig或ip a,查看当前网络接口的状态,你应该能看到两个以太网接口,如eth0和eth1(具体名称可能因系统而异)。 - 配置网络接口:编辑

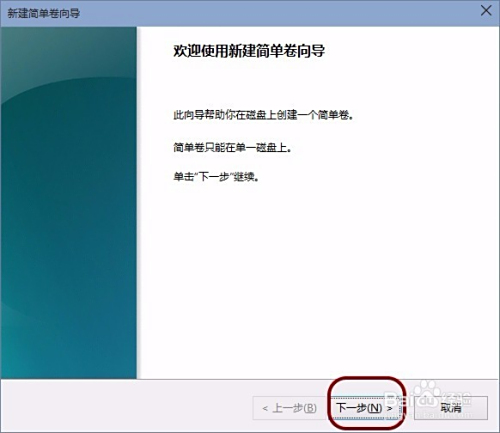

/etc/network/interfaces文件(对于基于Debian的系统)或使用nmcli命令(对于使用NetworkManager的系统)来配置网络接口,为每个网卡分配静态IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等信息。

对于基于Debian的系统,/etc/network/interfaces文件可能如下所示:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.100

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.2.100

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.2.1

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

- 重启网络服务:保存配置文件后,重启网络服务以使更改生效,可以使用命令

sudo systemctl restart networking或sudo service network-manager restart(具体命令取决于你的系统)。

网络管理

配置完成后,你可以使用以下方法来管理和监控双网卡的网络连接。

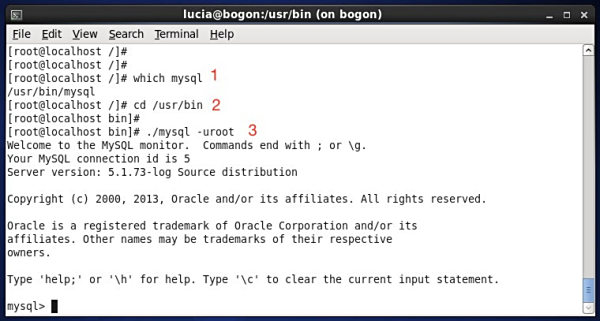

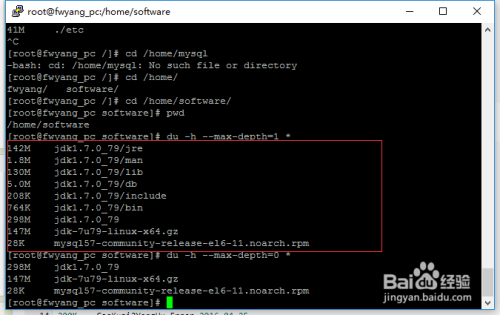

- 使用ifconfig或ip命令:这些命令可以查看和配置网络接口的状态。

ifconfig eth0可以查看eth0接口的详细信息,ip addr add 192.168.1.101/24 dev eth0可以将IP地址192.168.1.101分配给eth0接口。 - 使用route命令:该命令用于查看和配置路由表,你可以添加默认路由或特定路由规则,以确保数据包通过正确的接口发送。

- 使用ping命令:测试网络连通性,确保两个网卡都能正常访问外部网络和其他设备。

- 使用netstat命令:查看当前活动的网络连接和端口信息,有助于诊断网络问题。

- 使用tcpdump或wireshark工具:这些工具可以捕获和分析网络数据包,帮助你深入了解网络通信的细节。

常见问题及解决方法

在使用双网卡的过程中,可能会遇到一些常见问题,以下是一些解决方案:

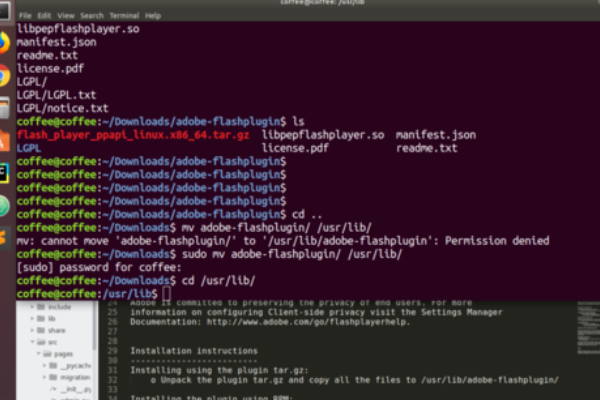

- 无法识别第二个网卡:如果系统无法识别新安装的网卡,可能是驱动程序未正确安装或硬件故障,尝试更新内核和驱动程序,或者更换其他品牌的网卡进行测试。

- 网络冲突:如果两个网卡的IP地址在同一网段内,可能会导致网络冲突,确保为每个网卡分配不同的IP地址和子网掩码。

- 路由问题:如果数据包无法通过预期的接口发送,可能是路由表配置错误,检查并调整路由表,确保数据包按照预期路径转发。

- 防火墙设置:某些防火墙规则可能会阻止网络通信,检查防火墙设置,确保允许必要的端口和服务通过。

- DNS解析问题:如果域名无法解析,可能是DNS服务器配置错误,检查并修正DNS服务器地址。

在Linux下拥有双网卡可以提高网络冗余性和带宽利用率,适用于需要高可用性和高性能网络环境的场景。