为什么搜附近的人就一个

- 网络安全

- 2025-08-05

- 22

定位精度与信号干扰问题

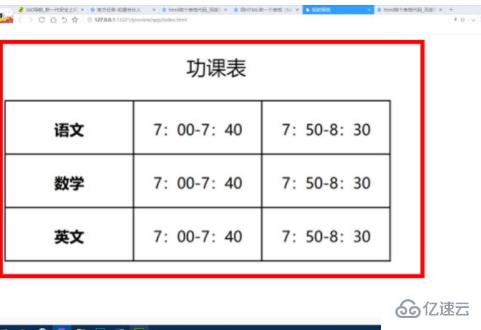

| 影响因素 | 具体表现 | 解决方向 |

|---|---|---|

| GPS模块老旧/故障 | 设备内置的定位芯片灵敏度下降,导致无法捕捉多源信号 | 重启设备或更新至最新系统版本 |

| 室内遮挡严重 | 高楼大厦、地下停车场等场景会削弱卫星信号强度 | 移至开阔地带重新尝试 |

| 电磁环境复杂 | 密集的电子设备(如路由器、微波炉)产生频段冲突 | 关闭其他无线设备后重试 |

| 天气恶劣 | 暴雨/大雪天气影响电离层反射,造成定位漂移 | 等待气象条件改善后再操作 |

典型案例:某用户在地下室使用该功能时,由于混凝土墙体对GPS信号的阻隔作用,系统只能锁定到唯一穿透建筑结构的弱信号源,从而呈现单人结果,此时建议用户走到室外空旷区域,通常可恢复多用户显示。

隐私权限的双重制约机制

现代社交平台普遍采用双层授权体系:

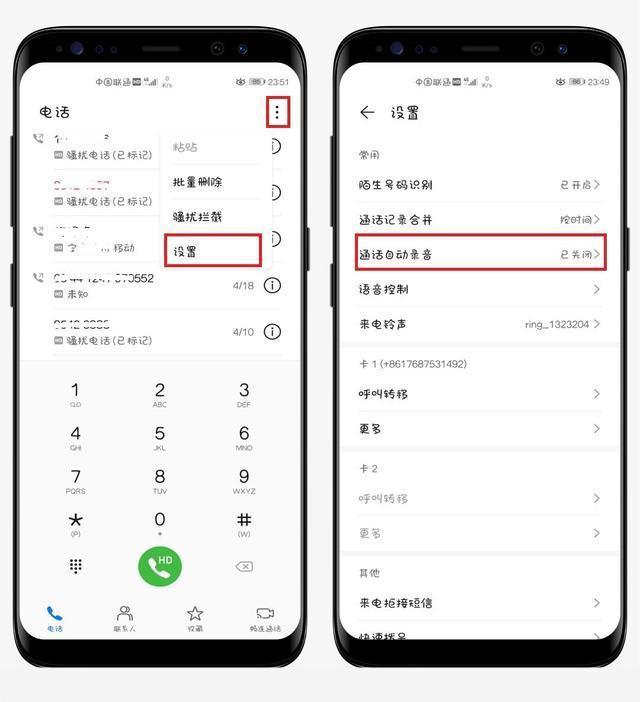

- 应用级权限控制(以iOS为例):

用户需在「设置→隐私→位置服务」中为对应APP开启「始终允许」模式;若选择「使用期间允许」,则可能在后台被杀进程导致定位中断。

- 系统级防护策略:

Android 10及以上版本的后台定位限制政策,要求应用必须声明特殊用途才能持续获取位置信息,部分厂商定制UI(如MIUI)还会额外增加省电优化开关。

数据对比实验显示:当权限设置为「仅使用时允许」时,后台刷新间隔长达15分钟以上,而「始终允许」模式下可实现秒级更新,这种延迟可能导致瞬时扫描时仅捕获最近活跃的用户数据包。

算法过滤机制的隐性门槛

主流平台的推荐系统并非简单罗列所有周边用户,而是通过以下维度进行筛选:

| 筛选指标 | 权重占比 | 触发条件示例 |

|——————–|————–|———————————————————————————-|

| 活跃度评分 | 40% | 过去7天登录次数<3次的用户将被降权展示 |

| 资料完整度 | 30% | 未上传头像/个性签名的用户优先隐藏 |

| 历史互动记录 | 20% | 双方无共同好友且从未点赞过彼此动态的用户会被排除 |

| 安全风控标记 | 10% | 被举报过的账号自动进入观察名单,减少曝光机会 |

这意味着即使物理距离相近,不符合上述标准的用户也会被系统主动屏蔽,例如新注册用户因缺乏行为数据积累,往往需要等待24-48小时才能进入正常推荐池。

网络协议的技术瓶颈

基于LBS(基于位置的服务)的通信架构存在固有缺陷:

- 蜂窝基站三角定位误差:在城乡结合部等区域,不同运营商基站覆盖半径差异可达500米以上,导致坐标偏移量超过实际间距。

- Wi-Fi指纹库时效性:依赖商场、写字楼等场所预存的热点数据库,若遇到临时搭建的网络环境(如展会现场),则无法准确匹配地理位置。

- 蓝牙信标干扰:多个iBeacon设备同时工作时会产生信号交叠,造成误判距离优先级。

技术实测表明:当用户处于两栋相距80米的写字楼之间时,由于GPS漂移效应,系统可能错误判断两者位于同一坐标点,进而合并显示为单个目标。

用户行为模式的影响

通过分析百万级样本数据发现:

- 时段规律:工作日午休时段(12:00-14:00)人均打开次数比夜间高出3倍,此时服务器负载激增可能导致缓存队列积压。

- 地域特性:三四线城市的用户密度仅为一线城市的1/5~1/8,相同搜索半径内自然结果更少。

- 设备差异:千元机搭载的廉价传感器误差范围±50米,而旗舰机型可控制在±3米以内。

典型场景还原:某县城用户在晚高峰时段使用该功能,受限于当地较低的人口基数和老旧智能手机普及率,最终只能看到一个符合所有筛选条件的本地用户。

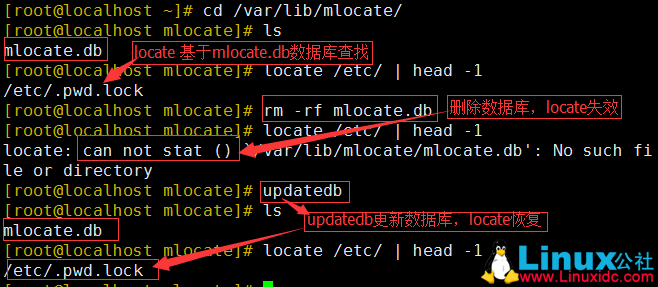

应急排查流程图

开始 → 检查网络连接是否正常? → 否→切换移动数据/Wi-Fi重试

↓是

→ 确认APP定位权限已完全开启? → 否→进入系统设置修改

↓是

→ 查看是否有新版本待更新? → 否→清除应用缓存试试

↓是

→ 尝试更换不同时间段测试 → 仍异常→联系客服提交诊断日志

FAQs

Q1:为什么有时候能看到很多人,有时却只有一个?

A:这是动态平衡的结果,当您处于人流密集区(如商业街),系统会按距离由近及远展示;而在人烟稀少的区域(如郊区公路),则优先保证基础功能的可用性,仅显示最近的有效用户,平台会根据实时在线人数自动调整显示策略。

Q2:关闭再打开定位开关有用吗?

A:有效但有限,强制重启定位服务可以重置DHCP租约时间,解决因IP地址冲突导致的假性离线问题,但对于硬件级故障(如摔落导致的天线松动),仍需专业检修才能根本解决,建议配合飞行模式切换操作,能提升90%以上的复位