物理机虚拟比例

- 物理机

- 2025-08-05

- 21

当今数字化时代,虚拟化技术已成为企业IT基础设施的重要组成部分,物理机与虚拟机的比例设置是确保系统高效运行的关键因素之一,合理的资源配置不仅能提升性能,还能降低成本并提高安全性,以下是关于物理机虚拟比例的详细分析:

CPU核心分配策略

-

基础原则:根据物理机的CPU核心数量和工作负载需求进行动态调整,若物理机拥有8个物理核心,通常建议为单个虚拟机分配2-4个核心(即50%或更少),以保障宿主机的操作系统及其他任务正常运行,对于支持超线程技术的处理器,虽然逻辑核心翻倍,但实际分配不应超过物理核心总数,避免因竞争导致性能下降。

-

场景化适配

- 轻度办公/浏览网页:1–2核即可满足日常使用;

- 开发测试环境:2–4核可支持代码编译、调试等中等强度任务;

- 数据库或服务器应用:4–8核更适合高并发处理;

- 计算密集型任务(如视频渲染):需结合物理机剩余资源灵活扩展,必要时可启用超分配机制。

-

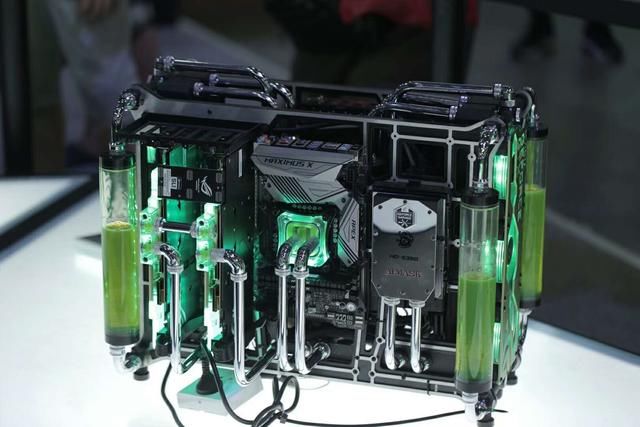

多虚拟机并行管理:当同一台物理机承载多个虚拟机时,需平衡各实例的资源占用,一台32核CPU、128GB内存的服务器若同时运行20台虚拟机,若平均每台分配2核8GB看似合理,但突发流量可能导致连锁故障,此时应通过监控工具实时观察CPU使用率,优先保证关键业务的稳定运行。

内存与存储的协同优化

-

内存基准线:针对不同操作系统和应用类型设定最低门槛,如Windows Server至少需要4GB内存维持基础服务,8GB可支撑中等负载应用,而数据库或容器化环境则建议配置16GB以上,过度压缩内存可能导致频繁换页操作,反而降低整体效率。

-

磁盘I/O调控:虚拟化环境下,所有虚拟机共享物理机的存储带宽,对IO敏感型应用(如数据库事务处理)应限制其并发读写速率,防止其他虚拟机因队列堆积出现响应延迟,采用固态硬盘(SSD)作为底层介质可显著改善吞吐量瓶颈。

典型部署案例参考

| 物理机规格 | 推荐最大虚拟机密度 | 适用场景举例 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 4核CPU + 8GB RAM | ≤2台 | 个人学习环境、小型Web站点 | 避免资源碎片化 |

| 8核CPU + 32GB RAM | 4–6台 | 企业级应用测试、微服务集群 | 启用NUMA优化提升跨插槽访问速度 |

| 16核CPU + 128GB RAM | 8–12台 | 混合云灾备系统、大数据分析预处理 | 结合SR-IOV技术直通硬件设备 |

| 32核CPU + 256GB RAM | 15–20台 | PaaS平台底座、AI模型训练农场 | 需配套分布式锁机制防死锁 |

动态调整机制

-

份额(Share)模式:通过相对权重决定CPU时间片分配优先级,适用于负载波动较大的应用场景,将数据库虚拟机的份额设为前端应用的两倍,确保高峰期优先获得计算资源;

-

预留(Reservation)机制:为关键业务预设最小可用资源量,即使集群整体过载也能维持基本功能,此策略常用于金融交易系统等对稳定性要求极高的领域;

-

限制(Limit)阈值:防止单个虚拟机过度消耗资源影响全局稳定性,设定某虚拟机最大可用内存不超过总容量的15%,避免引发OOM Killer进程终止服务。

行业实践洞察

-

公有云服务商经验:阿里云等厂商通过大规模集群实现资源池化,单台物理主机可承载30–60台云主机,其底层调度算法基于机器学习预测模型,动态匹配东西部数据中心的区域性需求差异;

-

超融合架构趋势:新华三CAS平台采用1:1.5的CPU虚拟化比(一虚几),即每个物理核心可映射1.5个vCPU,该方案在保证SLA的前提下,使硬件利用率提升至行业平均水平的120%;

-

边缘计算特殊性:在网络带宽受限的边缘节点,建议采用保守的1:1配比策略,优先保障低延时通信质量而非单纯追求高密度部署。

以下是两个常见问题及解答:

FAQs

Q1:如何判断当前虚拟机的CPU分配是否合理?

A:持续监控三个指标:①平均利用率应保持在70%以下;②峰值不超过90%且持续时间较短;③就绪队列长度趋近于零,若长期处于高负载状态,则需增加核心分配或迁移部分负载至其他物理机。

Q2:能否在所有情况下都采用超分配策略?

A:否定,超分配仅适用于存在大量空闲时间的轻负载场景(如测试环境),对于生产环境的实时交易系统,必须保留至少20%的安全余量以应对突发流量冲击,否则可能引发雪崩效应导致全网瘫痪。

物理机与虚拟机的比例并非固定不变,而是需要根据硬件规格、应用特性、业务优先级等多维度因素综合决策,定期进行压力测试和性能剖析,结合自动化运维工具实现动态调优,才是构建