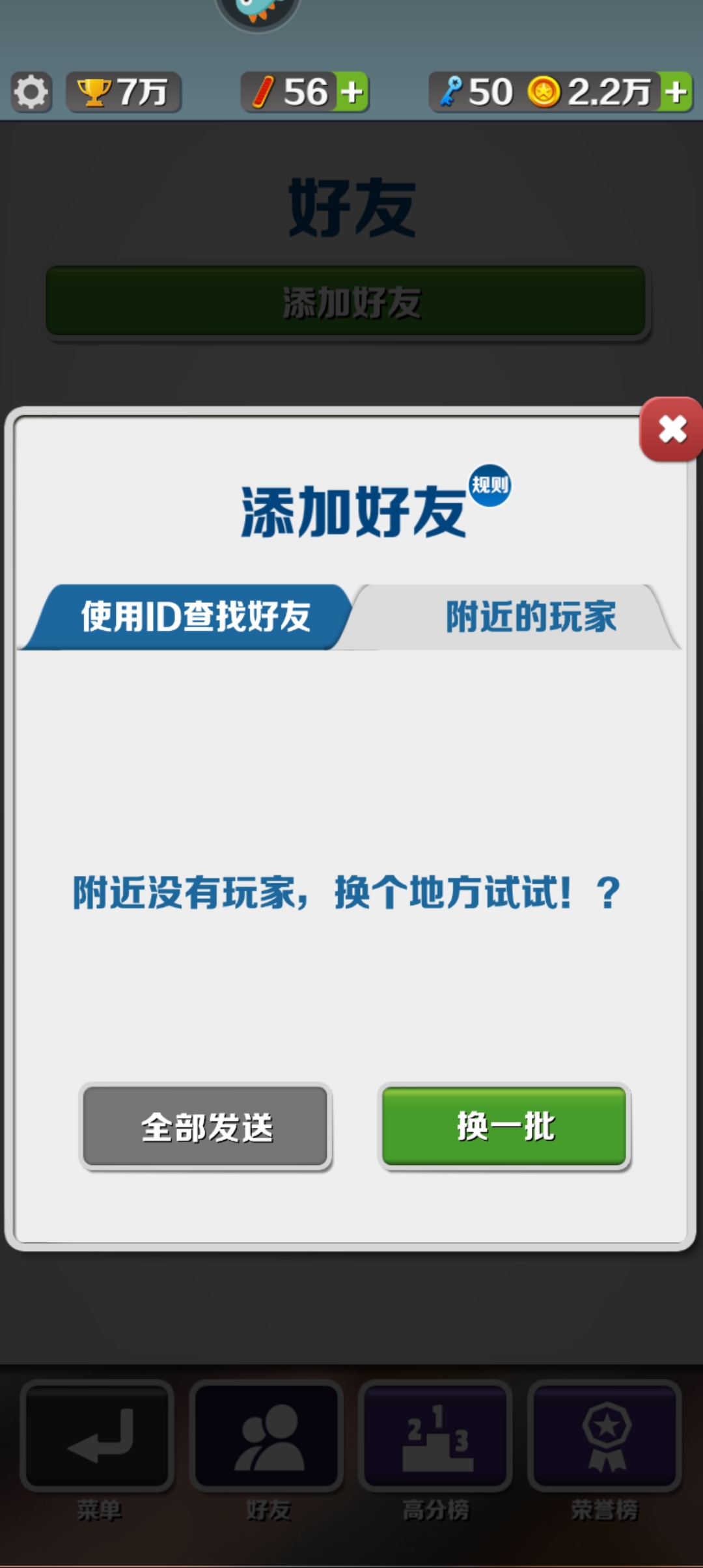

为什么加对方直接通过了

- 网络安全

- 2025-08-04

- 22

设置“允许任何人添加”,或对方申请时备注清晰、身份可信,系统/手动审核后直接通过好友请求。

当今数字化社交与沟通高度发达的时代,当我们发起添加好友请求后对方直接通过这一现象背后,蕴含着多种复杂且有趣的原因,以下将从不同维度深入剖析为何会出现这样的情况:

基于信任关系的快速建立

| 场景类型 | 具体表现 | 原因解析 |

|---|---|---|

| 熟人介绍 | 经共同朋友引荐,如同事A推荐给同事B,或同学C牵线搭桥,由于中间人的存在,双方天然带有一层基础信任,新认识的人因知晓彼此是通过可信赖的第三方关联起来,会更倾向于迅速接受好友申请,以延续并拓展这份已有的信任网络。 | 人际社会中,口碑和推荐是构建信任的重要途径,当一方被熟悉且可靠的人所背书时,另一方会默认其具备相应的可靠性与安全性,从而放心地建立联系。 |

| 群体成员身份重叠 | 在同一工作团队、兴趣小组、校友会等组织内的成员之间,例如公司新入职员工加入部门群后互相添加,大家同属一个集体,有着共同的目标(完成项目任务)、规则(遵守公司制度)以及利益诉求(提升团队业绩),这种共性促使他们愿意快速接纳彼此为好友,便于日常协作与信息共享。 | 组织内部的凝聚力和归属感使得成员间容易产生认同感,认为彼此属于“自己人”,添加好友有助于加强内部沟通效率,促进资源共享与合作共赢。 |

社交需求的即时满足

- 拓展人脉资源:许多人将社交平台视为潜在的人脉宝库,对于从事销售、市场营销、创业等领域的人来说,每一个新的联系人都可能意味着一个新的业务机会、合作伙伴或是客户来源,当他们收到他人的添加请求时,即便对对方了解有限,也会出于积累人脉的目的而果断通过,比如一位自由职业者接到陌生同行的好友申请,考虑到未来可能有项目合作的可能性,便会立即同意添加。

- 寻找志同道合者:随着互联网的发展,人们越来越倾向于根据兴趣爱好来结交朋友,如果在个人资料中发现对方与自己有相同的爱好,如都喜欢摄影、读书或者运动,那么双方很可能会期待进一步交流心得、分享经验,及时通过好友申请就能开启一段关于共同兴趣的对话,满足内心对于精神共鸣的追求,一个摄影爱好者看到另一个用户的相册里展示了精美的风景作品,会觉得找到了知音,于是欣然通过对方的好友请求。

平台机制的影响

部分社交平台的设计初衷就是鼓励用户之间的广泛连接,这些平台可能会采用算法推荐系统,根据用户的地理位置、年龄、职业等信息主动向用户推送可能感兴趣的人,当用户看到系统推荐的人选时,往往会基于对平台算法的信任而选择添加,一些平台还设置了“一键添加”功能,简化了操作流程,让用户能够在短时间内轻松完成大量好友添加动作,这也在一定程度上提高了通过率。

心理因素的作用

- 好奇心驱动:人类天生具有探索未知的欲望,当有人主动发送好友请求时,接收方可能会对这个陌生人产生好奇——他是谁?为什么想加我?这种好奇心会促使他们点击“通过”,以满足自己的探究欲,尤其是当对方的头像、昵称或个人简介显示出独特个性时,这种效果更为明显。

- 自我价值感提升:被他人主动添加好友可以被视为一种认可和赞赏,这会让接收方感到自己受到了重视,从而获得心理上的愉悦感,为了维持这种良好的自我感觉,他们更愿意接受对方的好友请求,甚至还会主动回访对方的动态,以加深彼此的了解。

特定情境下的特殊情况

在某些紧急情况下,如求助者需要尽快联系到专业人士获取帮助(医生咨询病情、律师咨询法律问题),或者记者为了采访新闻事件而急需联系当事人时,双方都会优先处理好友请求,确保沟通渠道畅通无阻,这种情况下,添加好友的速度往往非常快,几乎没有任何犹豫。

以下是两个相关的FAQs:

Q1: 如果我不想随便让别人加我怎么办?

A: 大多数社交平台都提供了隐私设置选项,你可以调整谁可以看到你的账号、谁可以向你发送好友请求等权限,建议定期检查并更新这些设置,根据自己的需求选择合适的可见范围和验证方式(如需要回答问题才能发送请求)。

Q2: 我加了别人但他没理我怎么办?

A: 这可能是因为对方比较忙没看到消息,或者是他的好友列表已满无法继续添加,你可以尝试过几天再发一次请求,或者附上简短友好的自我介绍增加通过的概率,如果仍然没有回应,尊重对方的选择即可,不要频繁打扰。

对方直接通过你的好友请求可能是基于信任关系、社交需求、平台机制、心理因素以及特定情境等多种原因的综合作用,理解这些背后的动机不仅有助于我们更好地利用社交平台拓展人际关系,还能让我们在网络