虚拟机与物理机

- 物理机

- 2025-08-03

- 4

基本概念

-

物理机:也称为“裸机服务器”,是基于真实物理硬件(如CPU、内存、硬盘等)运行的计算机系统,它是单租户环境,资源不被其他用户共享,直接安装操作系统和应用程序并执行指令,一台独立的服务器或个人电脑都属于物理机范畴,其核心特点是拥有实体形态,所有组件均可物理触摸和更换。

-

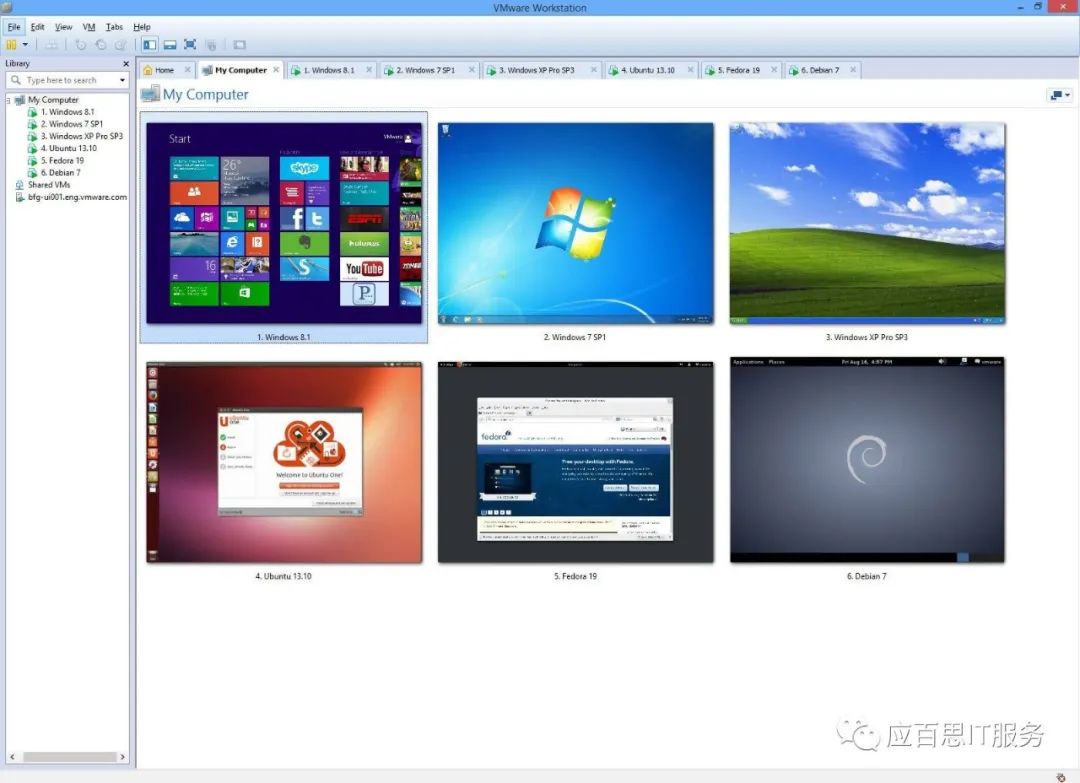

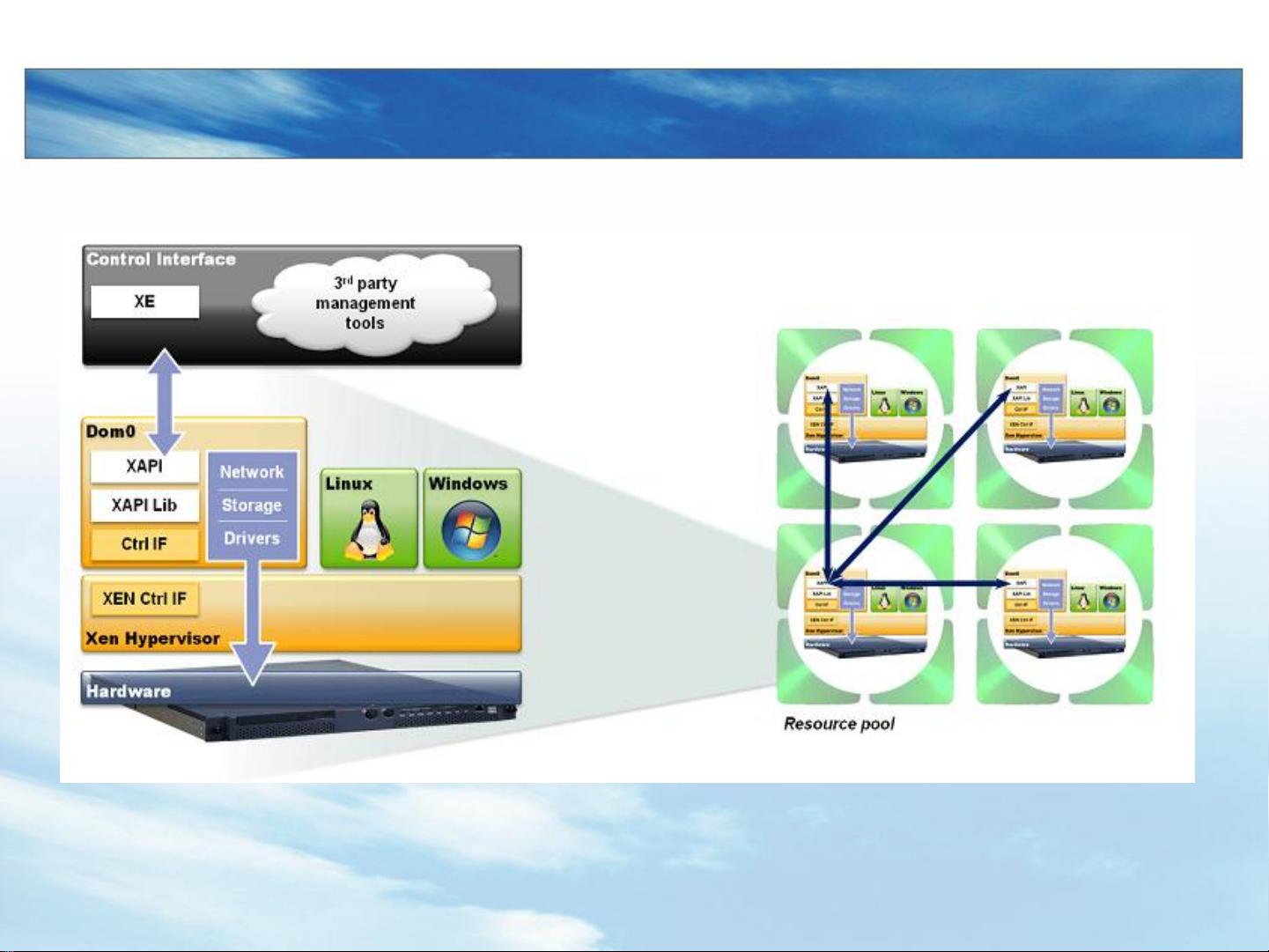

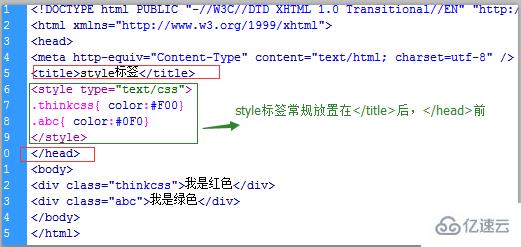

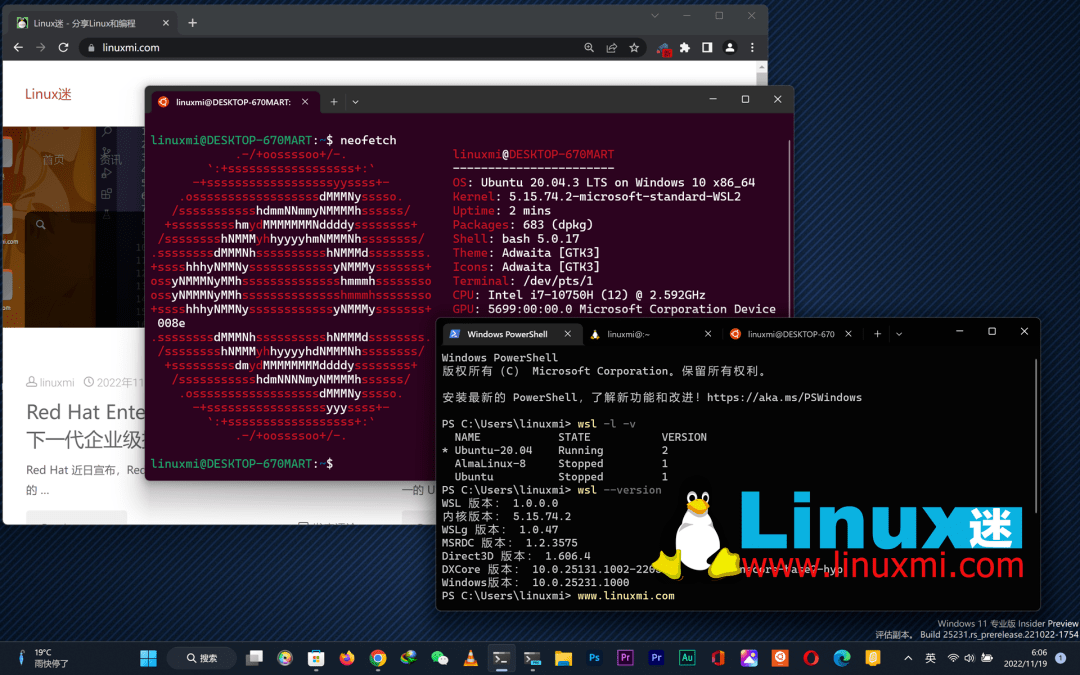

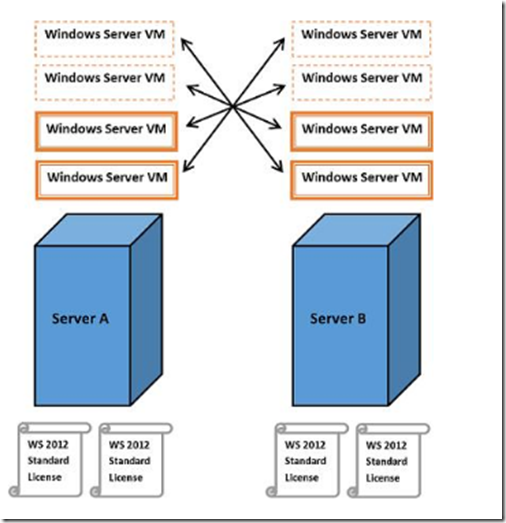

虚拟机:通过虚拟化技术在物理机上模拟出的虚拟计算环境,它依赖软件层面的Hypervisor来分配和管理底层硬件资源,形成逻辑上独立的“虚拟硬件”,多个虚拟机可以共存于同一台物理机上,彼此隔离但共享宿主机的CPU、内存等资源,使用VMware或Microsoft Hyper-V创建的虚拟服务器即为此类型。

关键差异对比表

| 维度 | 物理机 | 虚拟机 |

|---|---|---|

| 硬件依赖 | 直接绑定到特定物理设备,性能受硬件限制 | 基于软件模拟的虚拟硬件,资源动态分配自物理机 |

| 资源占用方式 | 独占全部硬件资源(如单个CPU核心、独立内存块) | 与其他虚拟机共享物理资源,按需分配部分资源(如2个虚拟CPU+4GB内存) |

| 隔离性 | 硬件级强隔离,不同物理机完全独立 | 软件层隔离,安全性依赖于Hypervisor的稳定性 |

| 灵活性 | 扩展需物理升级(加装硬盘/内存条),配置固定 | 支持动态调整资源配置(增减虚拟CPU、扩展磁盘空间),无需停机操作 |

| 操作系统支持 | 通常仅运行单一操作系统(如Windows或Linux) | 可同时承载多系统(如Windows宿主机上运行Linux虚拟机) |

| 性能损耗 | 无虚拟化开销,性能接近理论峰值 | 存在虚拟化层损耗(约5%~20%),尤其在I/O密集型场景下更明显 |

| 迁移成本 | 需整体搬迁硬件设备,耗时且昂贵 | 通过镜像文件快速迁移至其他物理机,实现跨平台部署 |

| 故障恢复 | 硬件损坏导致系统瘫痪,恢复周期长(天级) | 快照功能支持分钟级回滚,集群技术可实现自动迁移至备用节点 |

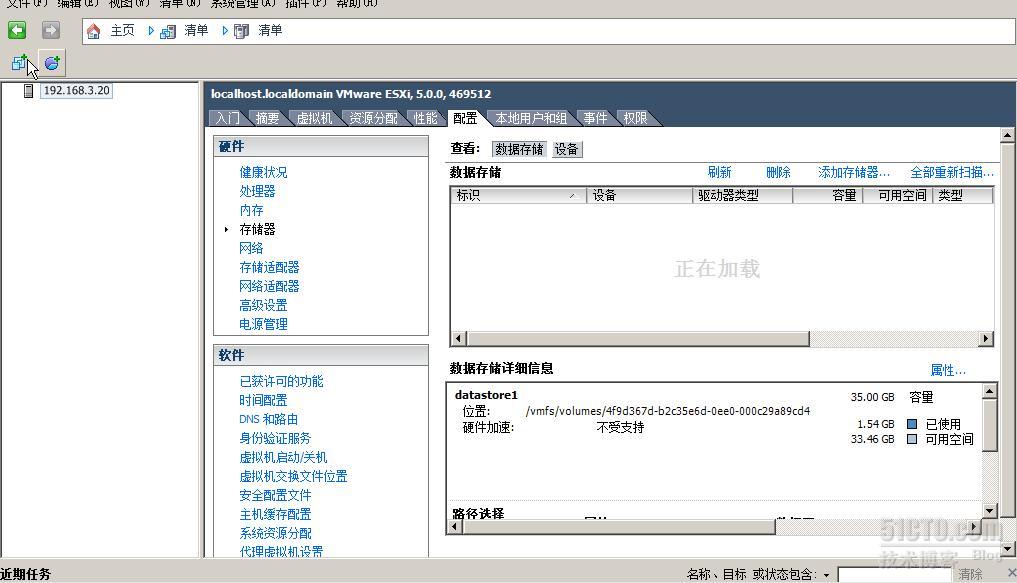

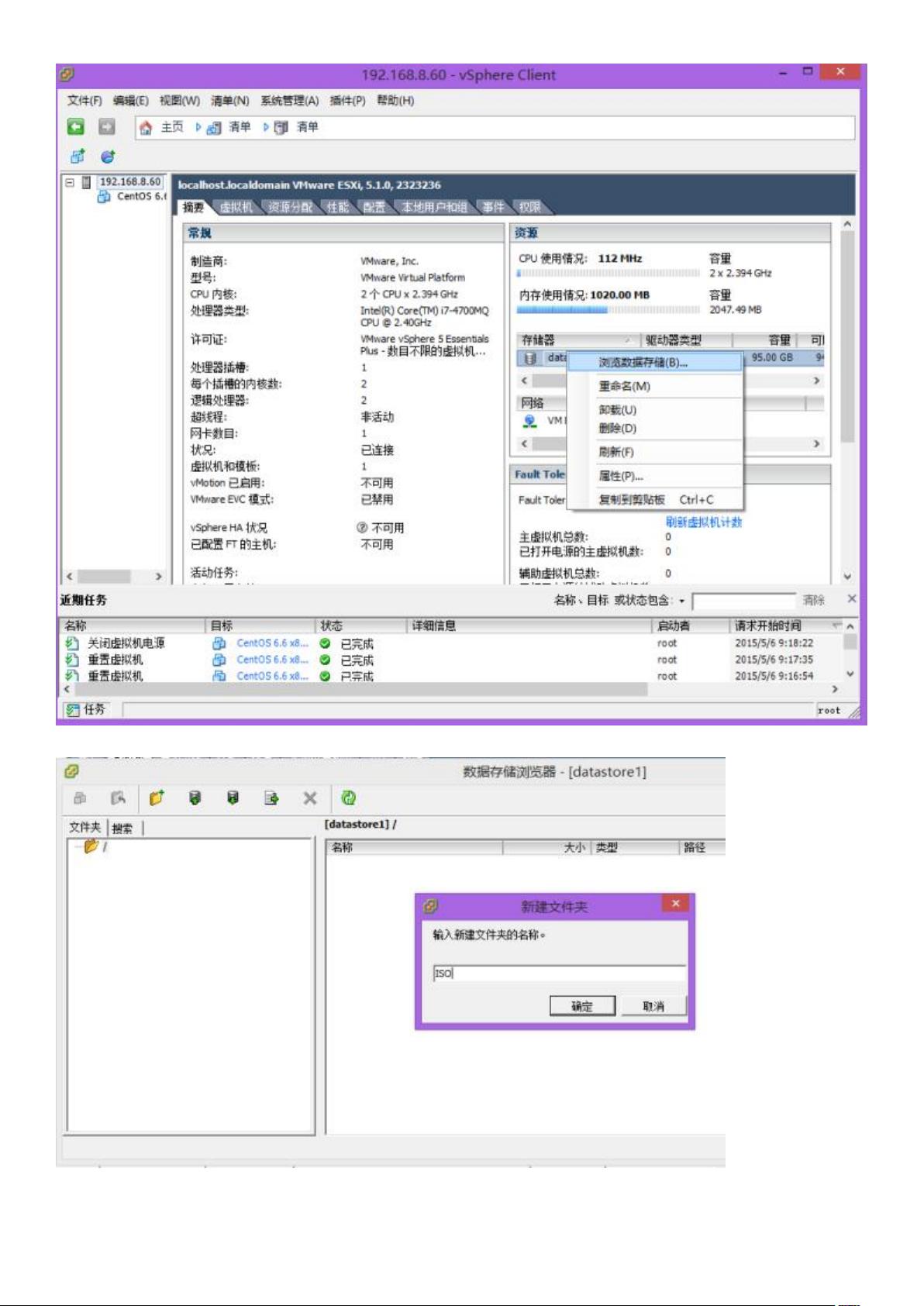

| 管理复杂度 | 逐台独立维护,依赖人工干预 | 集中化管理平台(如vCenter)支持批量操作和自动化策略下发 |

典型应用场景分析

-

优先选择物理机的场景

- 高性能计算任务:科学模拟、流体动力学分析等需要极致算力的应用;

- 硬件直连需求:工业控制设备、数据采集卡等依赖特定硬件接口的场景;

- 单业务高负载系统:大型数据库主节点、高频交易系统的实时处理单元。

-

适合部署虚拟机的场景

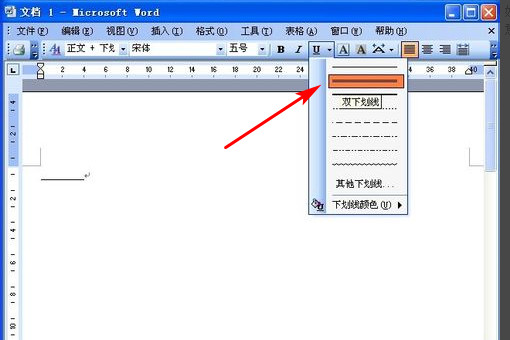

- 开发测试环境:快速搭建不同OS版本的测试沙箱(如同时验证Windows/Linux兼容性);

- 云计算基础设施:公有云厂商通过虚拟化实现资源池化,按需分配给用户;

- 灾备与业务连续性:利用虚拟机快照和复制功能构建异地容灾方案。

优势与局限性互补关系

-

物理机的优势:确定性的性能表现、低延迟响应、完整的硬件控制权,但这些优点伴随较高的资本支出(CAPEX)和运维成本(OPEX),特别是在低利用率时段造成资源浪费。

-

虚拟机的价值:资源利用率提升(典型服务器平均利用率从25%升至70%以上)、部署速度以分钟计而非数日、节能效果显著(减少机房空间占用),其缺点在于存在性能天花板效应,且虚拟化软件许可费用可能抵消部分节省的成本。

技术演进趋势

当前主流方向是混合架构——将二者结合使用,核心数据库部署在物理机确保性能,周边应用容器化运行在虚拟机上;或者采用嵌套虚拟化技术,在已虚拟化的环境中进一步划分子虚拟机,这种分层设计既能保障关键业务的SLA,又能充分利用剩余资源。

FAQs

-

问:为什么某些企业仍然坚持使用物理机而不是完全转向虚拟机?

答:对于延迟敏感型应用(如高频交易平台)、涉及加密模块的专用设备,以及需要通过PCIe总线直接访问存储介质的场景,物理机的无损耗特性仍是不可替代的,特定行业的合规要求可能限制虚拟化技术的采用。 -

问:如何优化虚拟机集群的整体性能?

答:可通过NUMA感知分配减少CPU跨节点访问延迟,采用SR-IOV技术直通网卡给高吞吐需求的虚拟机,并配置存储QoS策略避免I/O争抢,定期进行资源平衡分析也是