数据库删除了怎么找回

- 数据库

- 2025-08-03

- 3038

核心原则

立即停止写入新数据(断电/关机/卸载应用),避免覆盖原有存储空间;

优先尝试专业工具而非手动操作,减少二次损坏风险;

建立完整备份习惯是预防此类问题的根本措施。

判断删除类型与可行性分析

| 场景分类 | 典型特征 | 恢复难度等级 | 关键依据 |

|---|---|---|---|

| 逻辑删除 | 仅修改标记位(如is_deleted=1),实际数据仍存在于表中 |

⭐(简单) | 事务日志完整性 |

| 误执行DROP/TRUNCATE | SQL命令直接清空表结构或文件组 | ⭐⭐⭐(中等) | 是否有启用回收站机制 |

| 物理介质损坏 | 硬盘故障、RAID阵列崩溃导致整个数据库不可访问 | ⭐⭐⭐⭐(困难) | 备份策略有效性 |

| 反面攻击破坏 | 勒索软件加密数据库文件或人为改动 | ⭐⭐⭐⭐⭐(极难) | 应急响应速度与解密能力 |

重要提示:对于MySQL的

RENAME TABLE误操作、PostgreSQL真空冻结导致的元数据丢失等特殊案例,需结合具体引擎特性处理。

主流数据库恢复方案对比表

| 数据库类型 | 内置恢复机制 | 第三方工具推荐 | 适用场景举例 |

|---|---|---|---|

| MySQL/MariaDB | binlog二进制日志回放(需提前配置) | Percona Data Recovery Toolkit | InnoDB存储引擎下的误删记录找回 |

| PostgreSQL | WAL预写式日志+Point-in-Time Recovery(PITR) | pg_dump历史归档解析 | 时间点精确恢复到故障前状态 |

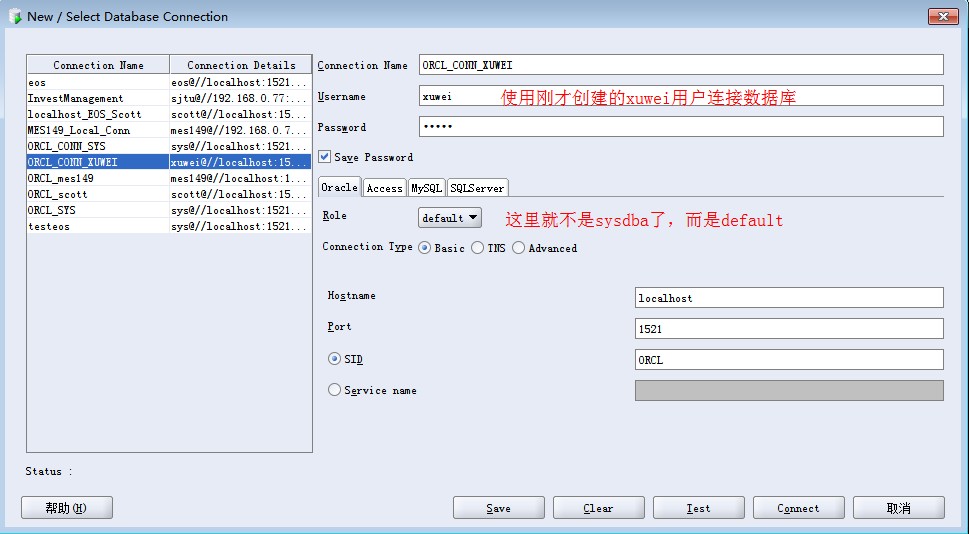

| Oracle | Flashback Drop/Query闪回查询 | DBMS_RECOVER包手工重建控制文件 | Undo段未被覆盖时的快速恢复 |

| SQL Server | MSDB系统库中的备份历史记录 | ApexSQL Recover | 模型数据库(Model DB)意外删除后的补救 |

| MongoDB | Oplog有序日志追踪变更流 | MTools套件中的mongorestore模块 | Sharding集群分片丢失的数据重组 |

| Redis | RDB快照+AOF追加日志 | redis-rdb-tools离线解析 | Keyspace通知机制失效导致的数据错位修复 |

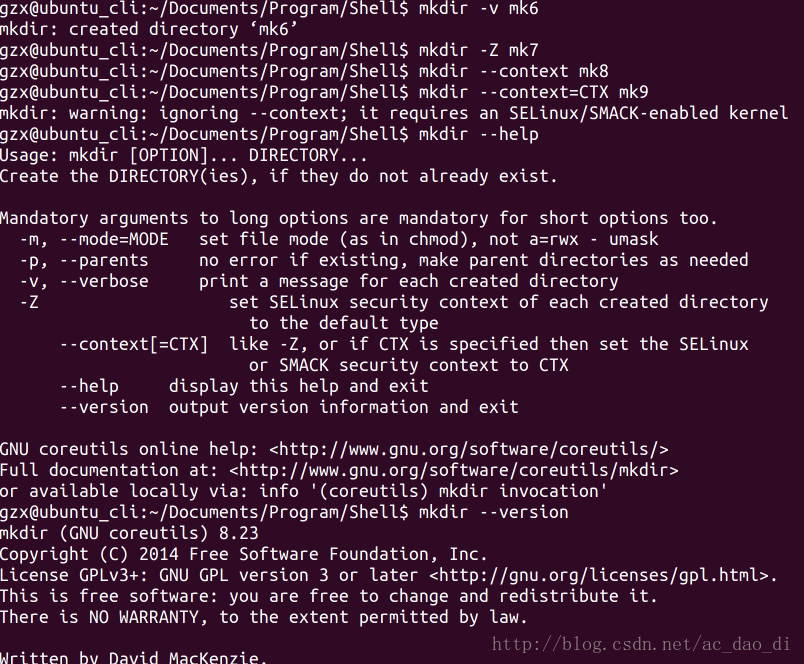

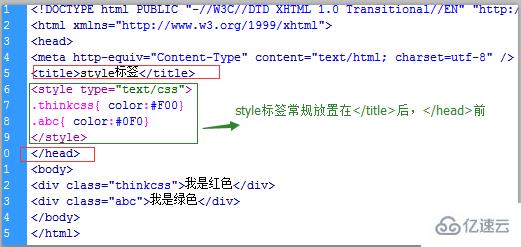

⏳ 操作示例(以MySQL为例):

若已开启binlog_format=ROW模式,可通过以下命令实现增量恢复:mysqlbinlog --start-datetime="202X-XX-XX XX:XX:XX" --stop-datetime="202X-XX-XX XX:XX:XX" binlog.00000X | mysql -u root -p此命令将指定时间范围内的事务重新导入到当前实例。

️ 通用技术路径详解

-

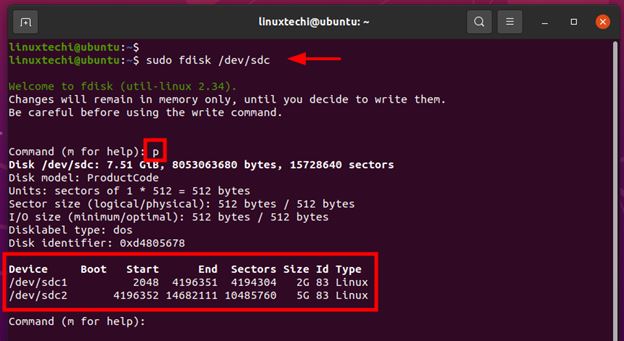

文件系统级抢救

- 使用

ddrescue或testdisk扫描磁盘镜像,定位被标记为“空闲”但未被覆写的扇区; - Windows系统下可尝试

Recuva配合NTFS分区解析器; - Linux环境推荐

extundelete针对Ext系列文件系统的深度检索。

- 使用

-

事务日志挖掘

- 解析MySQL的

ibdata1共享表空间中的B+树节点残留信息; - PostgreSQL检查

pg_xlog/目录下的历史WAL段文件; - SQL Server查找

LDF日志文件中的CHECKPOINT间隔点。

- 解析MySQL的

-

快照回滚策略

- 云平台用户(AWS RDS/阿里云PolarDB)可直接创建新的只读实例,挂载历史自动备份;

- 本地部署建议采用LVM逻辑卷管理器实现每日增量快照。

-

内存转储分析(极端情况)

当数据库进程仍在运行时,通过gcore生成核心转储文件,利用调试器(gdb)读取缓存中的未提交事务,此方法成功率取决于系统架构复杂度。

️ 常见误区警示

错误示范1:直接修改生产环境配置文件尝试重启服务——可能导致事务ID回卷冲突;

错误示范2:在不同版本的数据库间导入导出数据——字节序差异会引发兼容性问题;

错误示范3:依赖Windows回收站还原——仅适用于临时表空间文件,对真实数据无效;

错误示范4:盲目信任“万能破解软件”——多数工具仅支持简单文本类型恢复。

成功率影响因素矩阵

| 变量维度 | 正向作用 | 负向作用 |

|---|---|---|

| 响应时效 | <24小时内介入最佳 | 超过72小时大概率永久丢失 |

| 存储介质类型 | SSD比HDD更难恢复(TRIM指令特性) | 机械硬盘多次读写降低磁头灵敏度 |

| 是否压缩加密 | AES-256加密需密钥才能解密 | ZSTD压缩流破坏原始块对齐方式 |

| 并发事务压力 | 高负载下MVCC多版本共存有利追溯 | purge job过早清理undo segment |

| 分区表设计合理性 | HASH分区便于定位特定分片 | RANGE分区跨区查询效率低下 |

长效防护体系建设

-

架构层面

- 实施读写分离架构,主从库采用半同步复制模式;

- 关键业务启用双活数据中心方案(Active-Active);

- 敏感操作设置审批流与SQL审计插件联动。

-

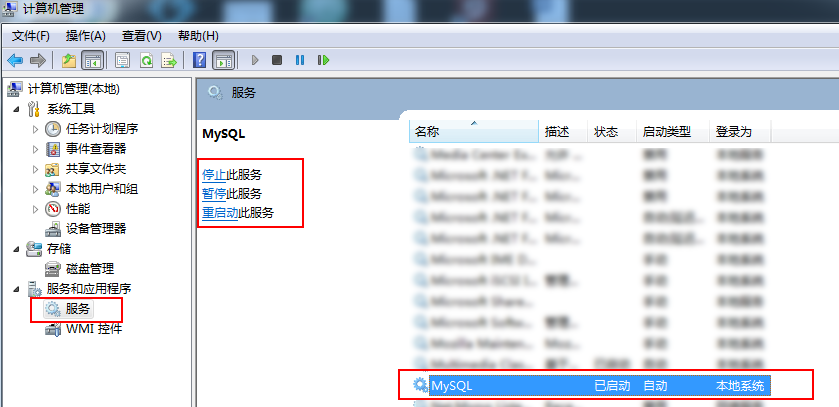

运维规范

- 制定《危险命令白名单》,禁止未经审核的DROP权限授予;

- 每周验证备份集的可恢复性(Test Restore);

- 监控Innodb_buffer_pool_size与sort_buffer_size参数配比。

-

开发约束

- ORM框架强制软删除策略(SoftDelete);

- Liquibase变更集版本控制所有DDL语句;

- Flyway迁移脚本添加回滚标记注释。

FAQs

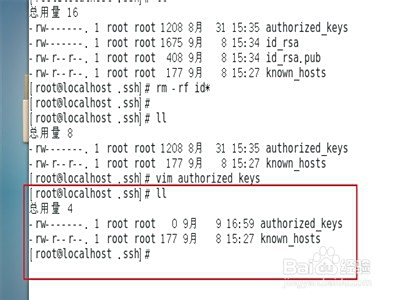

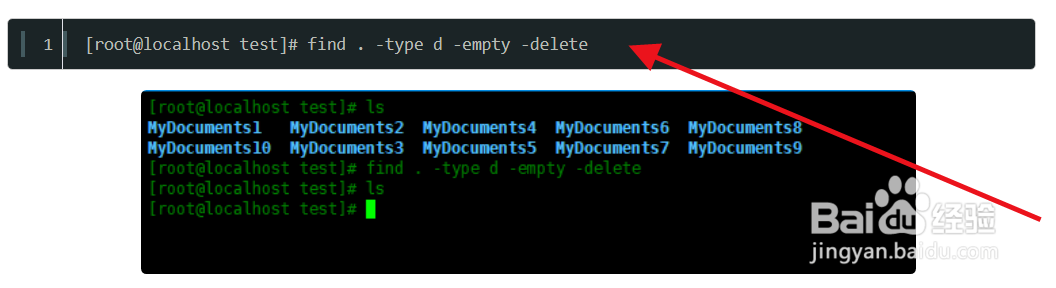

Q1: 如果数据库被rm -rf命令彻底删除了怎么办?

A: 立即执行以下紧急措施:①挂载磁盘为只读模式防止写入;②使用photorec工具进行扇区级扫描;③联系专业数据恢复服务商进行洁净室开盘处理(针对机械硬盘),注意:固态硬盘因垃圾回收机制的存在,完整恢复概率较低。

Q2: 如何防止类似事件再次发生?

A: 建议采取三层防护:①权限隔离(RBAC模型限制高危操作);②流程管控(变更需经过代码评审+测试环境验证);③技术兜底(设置延迟复制延迟参数,保留历史版本窗口期),例如在MySQL中可通过以下配置实现安全网:

[mysqld] binlog_expire_logs_seconds = 604800 #保留最近7天的日志 relay_log_recovery = ON #允许从崩溃中自动恢复主从同步状态