linux的sync如何使用

- Linux

- 2025-08-03

- 3026

sync命令即可将内存数据同步至磁盘,确保数据持久化

Linux系统中,sync命令是一个关键工具,用于将内存缓冲区中的数据强制写入磁盘,确保数据的持久性和一致性,以下是关于如何使用该命令的详细说明:

基本功能与原理

-

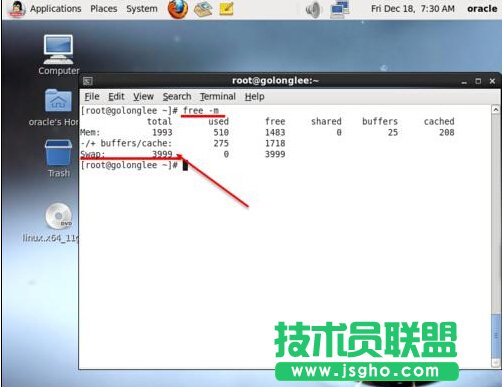

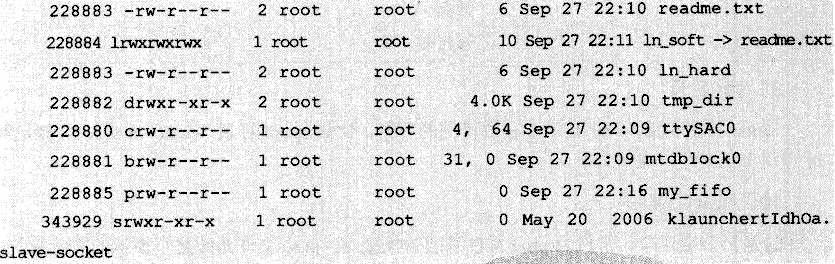

核心作用:Linux为提高性能会先将数据暂存于内存缓存(页缓存),而非直接写入磁盘。

sync通过调用内核的sync()系统函数,强制把所有未写的修改刷新到物理存储设备上,包括文件内容、元数据及超级块信息等; -

阻塞特性:执行时会等待所有同步操作完成后才返回终端提示符,适合需要严格保证数据落地的场景;

-

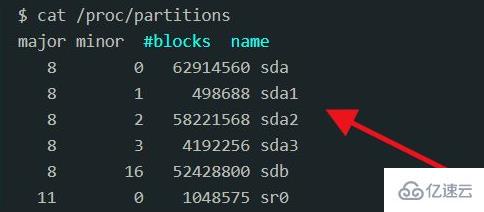

默认行为覆盖范围:作用于所有已挂载的文件系统(本地或网络共享目录),无需指定目标路径即可全局生效。

常用选项解析

| 选项 | 作用描述 | 适用场景举例 |

|---|---|---|

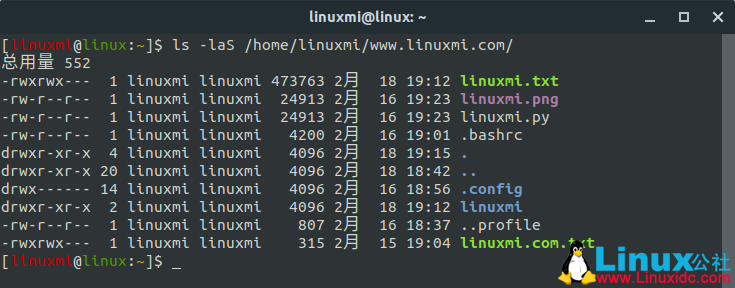

-f, --file-system |

仅同步文件系统的元数据(如权限、时间戳),跳过实际数据块 | 快速准备卸载U盘/移动硬盘前使用 |

-d, --data |

仅同步数据内容,忽略元信息更新 | 大数据量传输后优先保存核心内容 |

--all |

显式声明同步全部挂载点(多数发行版默认即为此模式) | 强调明确性时可选 |

--help/--version |

查看帮助文档或版本信息 | 排查兼容性问题 |

典型应用场景示例

-

安全关机/重启前:在执行

sudo shutdown -h now之前运行sync,避免突然断电导致未保存的工作丢失; -

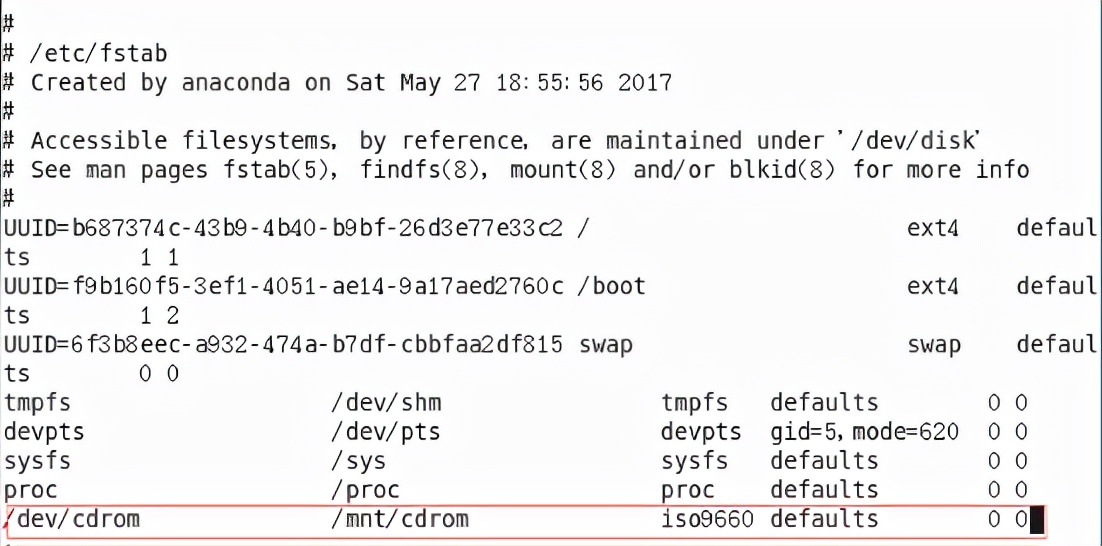

重要配置变更后:修改

/etc/sysctl.conf类敏感文件后执行sync,确保参数生效并防止系统异常; -

外部设备安全移除:向USB驱动器写入文件后,先执行

sync再执行sudo umount /media/usb,降低数据损坏概率;

-

数据库维护流程:导入SQL脚本(

mysql -u root dbname < backup.sql)后立即运行sync,保证事务日志完整落盘; -

批量数据处理脚本:循环写入操作完成后添加

sync命令,for i in {1..1000}; do echo "record $i" >> database.log; done sync -

虚拟机快照创建前:在虚拟化环境中执行

sync后再制作镜像,确保捕获最新状态的数据快照。

注意事项与最佳实践

-

性能影响:频繁调用会增加磁盘I/O负载,建议仅在关键节点使用,对于持续高频率写入的场景,可考虑定时任务调度;

-

不替代校验工具:虽然能强制写盘,但无法检测文件系统错误,重要情况下仍需配合

fsck进行完整性检查; -

硬件差异适配:SSD与HDD的响应速度不同,实际写入耗时可能因介质而异,企业级应用可通过监控工具确认同步完成状态;

-

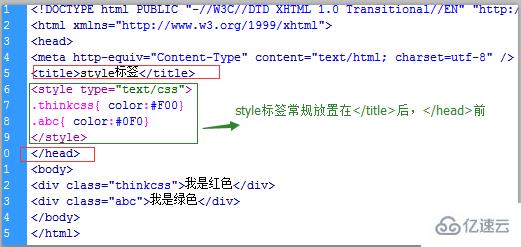

组合操作技巧:若需彻底清理缓存并强制同步,可连续执行:

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches # 清除页缓存(需root权限) sync # 强制落盘剩余数据

注意此操作会短暂影响系统响应速度。

常见误区澄清

-

误解“即时生效”:部分用户认为执行后数据立即不可逆,实际上只是发起请求,具体完成时间取决于硬件速度和队列长度;

-

过度依赖自动机制:默认关机流程虽包含

sync,但在非正常中断(如杀进程退出)时仍需手动触发; -

忽视特殊文件系统限制:某些网络文件系统可能不完全支持同步选项,此时应优先测试验证效果。

以下是两个常见的相关问题及解答:

FAQs

-

Q: 为什么执行了sync之后数据还是丢了?

- A:

sync仅确保将缓存中的数据移交给磁盘控制器队列,并不等待物理写入完成,若此时发生断电,仍处于队列中的数据可能丢失,要彻底保证数据安全,需结合echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches强制清空缓存,并使用UPS等备用电源方案;

- A:

-

Q: sync命令会不会影响正在运行的应用程序性能?

- A: 由于其阻塞特性和高强度I/O操作,确实可能造成短暂卡顿,生产环境中推荐在业务低峰期执行,或通过

ionice调整进程优先级来减小影响。

- A: 由于其阻塞特性和高强度I/O操作,确实可能造成短暂卡顿,生产环境中推荐在业务低峰期执行,或通过

sync是Linux数据安全的基石工具,正确使用它能显著降低意外损失风险,建议系统管理员将其纳入关键操作标准流程,并根据业务特点制定合理的同步策略