三线表中为什么有虚线

- 网络安全

- 2025-07-31

- 4

文档处理和排版领域,三线表是一种常见且具有特定规范的表格形式,它通常只有三条主要的线条——顶线、底线和栏目线(一般无竖线),其中顶线与底线为粗实线,而栏目线多为细实线或虚线,关于三线表中为何会出现虚线,这一现象背后蕴含着多方面的设计考量和技术实现逻辑,具体可从以下几个维度展开解析:

制作过程中的临时辅助标记作用

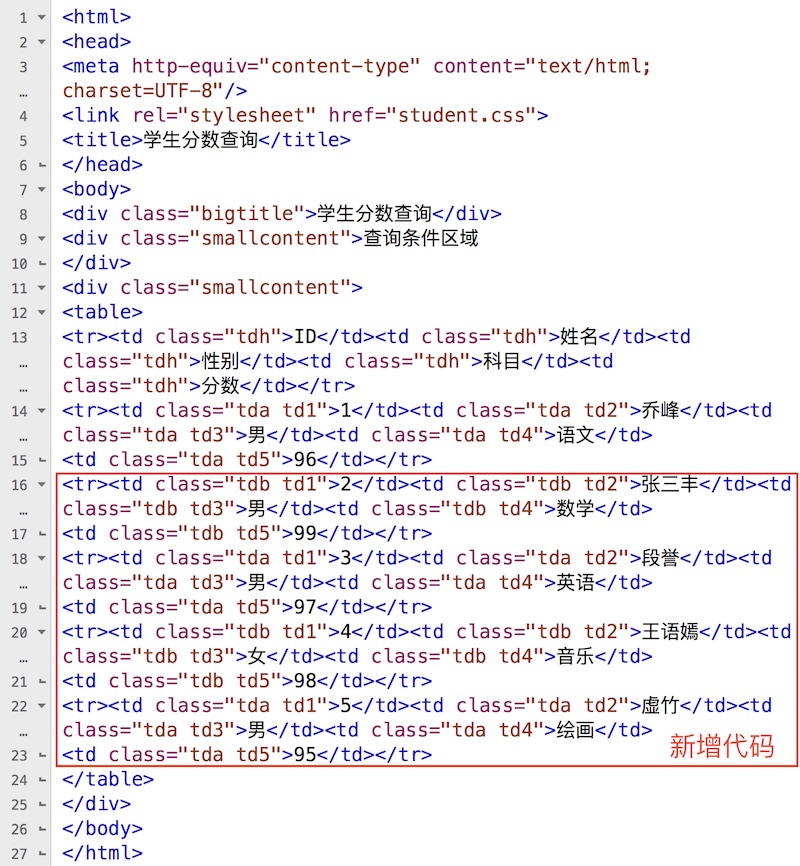

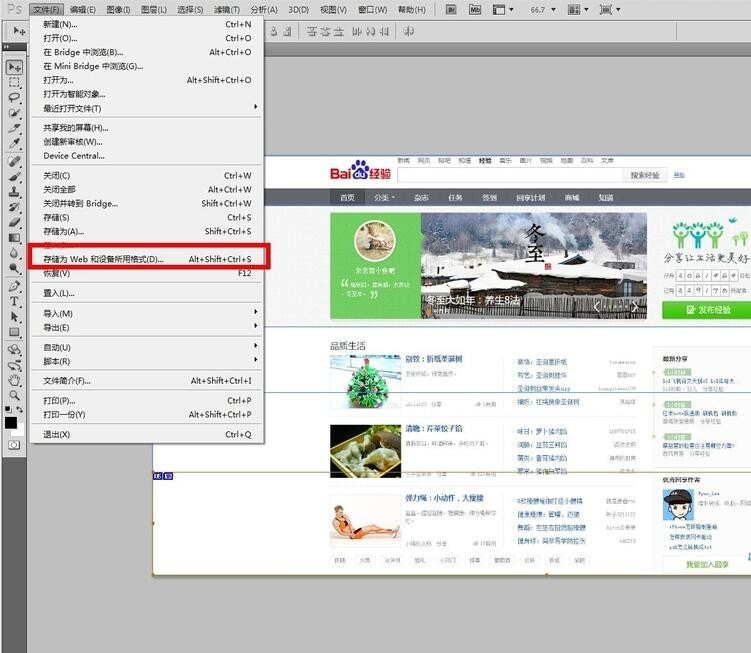

以WPS等文字处理软件为例,当用户开始创建一个普通表格并尝试将其转换为标准的三线表时,往往需要经历一系列边框设置操作,先取消所有默认边框,再单独为表格添加上框线、下框线以及第一行的下边框,在这个过程中,原本被隐藏的表格结构会以虚线形式暂时显示出来,这些虚线实际上是软件提供的一种视觉引导工具,帮助用户精准定位需要保留或修改的边界位置,在设置完粗体的顶线和底线后,中间部分的单元格分隔线可能仍以虚线存在,提示此处未来将成为细线的栏目线区域,这种设计让使用者能够清晰地看到潜在的布局框架,避免因误操作导致格式混乱。

这类虚线并非最终输出效果的一部分,而是编辑阶段的过渡状态,当完成全部必要的线条配置后,用户可以通过“显示虚框”功能一键隐藏这些辅助线,使表格呈现出简洁专业的外观,选中整个表格后进入“表格工具”菜单,取消勾选“显示虚框”,即可立即去除所有干扰性的虚线痕迹,这表明虚线的本质是服务于制作流程的中间产物,而非强制保留的元素。

排版规范与功能区分的需求

从学术出版的角度来看,三线表的核心特点是用最少的线条实现最大的信息清晰度,根据相关标准,其仅保留顶部、底部两条粗线和中间一条细线(用于分隔表头与数据主体),在实际编辑过程中,尤其是处理复杂内容时,可能需要临时插入额外的辅助线来划分不同模块,采用虚线而非实线的做法既满足了阶段性调整的需求,又不会破坏整体设计的简洁性,在撰写科技论文时,作者可能需要反复调试表格内各列宽度及对齐方式,虚线的可逆性使其成为理想的试验载体——既能直观反映当前布局状态,又能随时擦除而不留下残留痕迹。

虚线还承担着语义上的暗示功能,相较于连续的实线,断续的线条更能传达出“非永久性”“可选性”的含义,这对于多人协作的场景尤为重要:审稿人或同事可以通过观察哪些线条仍是虚线,快速判断哪些部分尚未最终确定,从而有针对性地提出修改建议,这种动态反馈机制提升了团队间的沟通效率。

跨平台兼容性与技术限制的影响

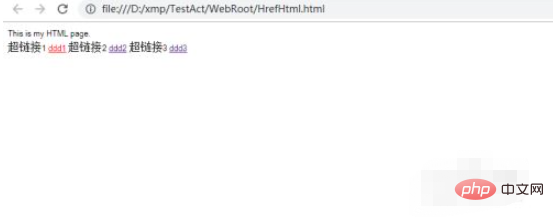

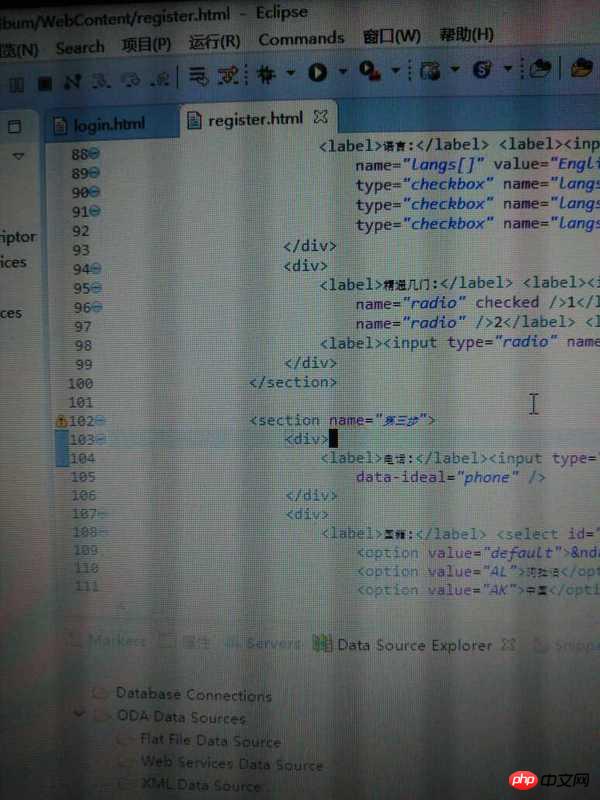

不同软件对表格样式的支持程度存在差异,这也导致了虚线出现的普遍性,以LaTeX为例,该系统通过宏包组合实现高质量排版:基础功能由booktabs负责构建标准三线结构,若需加入虚线则需引入arydshln扩展包,类似地,在Excel中虽然无法直接设置单元格间的虚线边界,但可通过手动调整线条样式或结合条件格式化技术模拟类似效果,这些跨平台的适配方案表明,虚线作为一种折衷方案,能够在多种环境下维持基本的可视化一致性。

值得注意的是,某些高级排版需求甚至主动利用虚线的美学价值,在展示统计数据的趋势变化时,用虚线连接相邻数据点既能保持背景干净,又能引导读者关注关键节点间的关系,这种情况下,虚线已超越单纯的辅助角色,演变为信息传达的重要组成部分。

用户体验优化的心理因素

从认知心理学角度分析,人类视觉系统对虚实对比极为敏感,在密集的文字环境中,完全实心的表格容易形成视觉压迫感,而适度使用虚线则能有效缓解这种紧张情绪,特别是在长文档中嵌入多个大型表格时,淡雅的虚线边框不会割裂上下文语境,反而能帮助读者自然过渡到下一个阅读单元,这种微妙的设计平衡体现了现代排版理念中“隐形引导”的原则——通过弱化物理边界强化逻辑关联。

虚线的不确定性特质也赋予文档一定的呼吸空间,当纸质版印刷品转为电子屏幕阅读时,过高的对比度可能导致眼睛疲劳;适当降低不必要线条的存在感(如转为虚线),反而有助于延长用户的专注时长,这种细节处的人文关怀正是专业级文档区别于粗糙素材的重要标志。

以下是相关问答FAQs:

-

问:如何在WPS中彻底移除三线表中的虚线?

答:首先选中整个表格,点击菜单栏右侧的“表格工具”,找到并点击“显示虚框”选项取消勾选状态,即可隐藏所有辅助虚线,若仍有残留痕迹,建议检查是否误设置了其他边框样式,必要时可重新应用一次完整的三线表模板。 -

问:LaTeX生成的PDF文件中为什么有时会出现本不该有的虚线?

答:这通常是由于编译参数未正确识别虚线命令所致,确保已加载arydshln宏包,并在代码中使用cdashline替代常规的hline命令,如果问题依旧存在,尝试更新TeX发行版至最新版本,或切换到XeLaTeX/Lu