上一篇

java是怎么跨平台的

- 后端开发

- 2025-07-23

- 2814

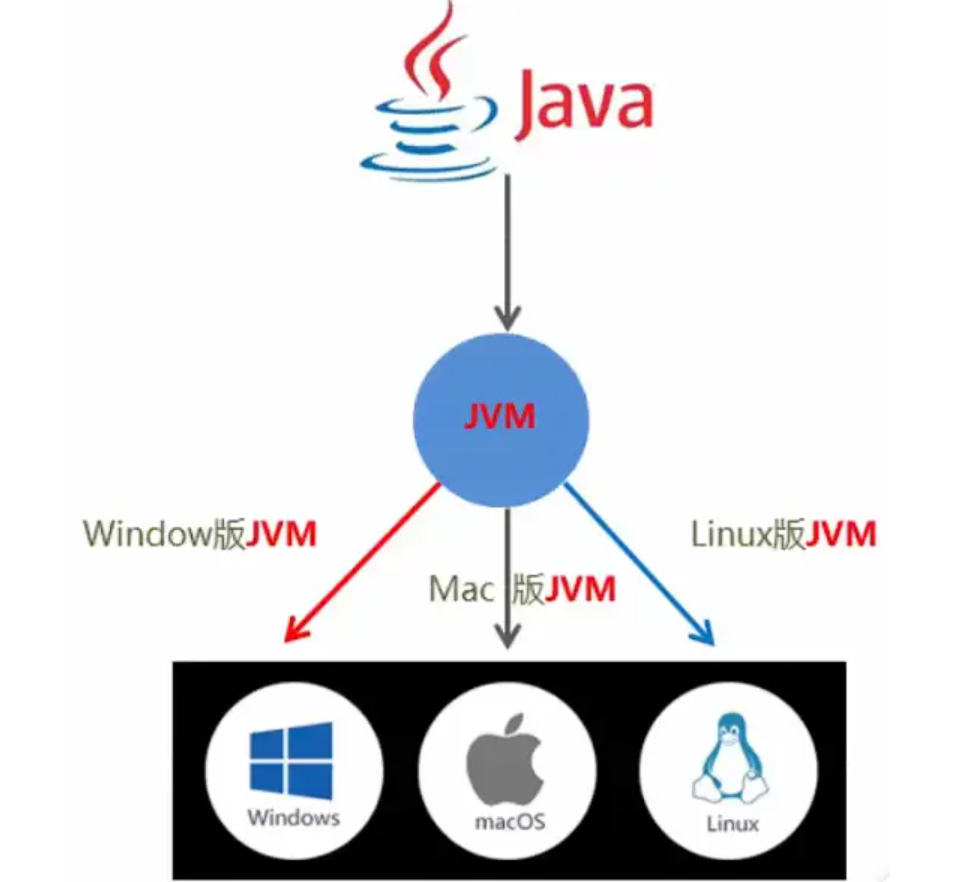

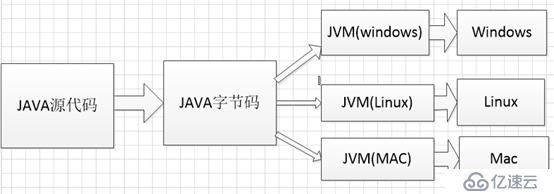

Java通过编译器将代码转为字节码,依赖JVM(Java虚拟机)在不同平台动态转译为本地机器码,实现跨平台

Java的跨平台能力是其核心特性之一,主要通过特定的技术架构和运行机制实现,以下是详细的实现原理、技术支撑及应用场景分析:

跨平台的核心机制

| 环节 | 传统编程语言(如C/C++) | Java |

|---|---|---|

| 编译目标 | 直接生成特定操作系统的机器码(如Windows的.exe、Linux的ELF) | 生成平台无关的字节码(.class文件) |

| 运行环境 | 依赖操作系统提供的运行时支持 | 依赖Java虚拟机(JVM)解析字节码并适配底层系统 |

| 兼容性 | 需为不同平台编译不同版本 | 同一份字节码可在任意支持JVM的平台上运行 |

编译阶段的平台无关性

- 源代码编译:Java代码通过

javac编译器转换为中间表示形式——字节码(Bytecode),而非直接生成机器码,字节码是一种虚拟指令集,与硬件架构无关,例如iconst_0表示压入数字0,invokevirtual用于调用对象方法。 - 示例:一个简单的

Hello.java源文件编译后生成的Hello.class文件,无论是在Windows还是Linux下编译,内容完全一致。

JVM的适配层作用

- JVM架构:JVM作为Java程序的运行载体,承担将字节码翻译为本地机器码的任务,不同操作系统(如Windows、Linux、macOS)有各自实现的JVM,例如HotSpot、OpenJ9等。

- 执行模式:

- 解释执行:JVM逐行解释字节码并执行,速度较慢但启动快。

- 即时编译(JIT):运行时动态将热点字节码编译为本地机器码,提升性能。

- 平台适配:JVM封装了底层系统的差异,如内存管理、线程调度、文件IO等,开发者无需关心具体实现。

跨平台的技术支撑体系

统一的API规范

- Java标准库(JDK):提供了跨平台的类库,例如

java.io处理文件IO时自动适配不同系统的路径分隔符(Windows用,Linux用)。 - 示例:通过

System.getProperty("os.name")可获取当前操作系统名称,但程序逻辑无需因该值差异而改变。

严格的类型检查与沙箱机制

- 字节码验证:JVM在运行前会检查字节码的合法性,防止反面代码或平台不兼容操作。

- 安全性:Java的沙箱模型(如Web Applet时代的安全策略)确保代码在受控环境下执行,与操作系统权限隔离。

跨平台的局限性与扩展

尽管Java宣称“一次编写,到处运行”,但仍存在以下限制:

| 场景 | 问题描述 | 解决方案 |

|———————-|————————————————————–|——————————————————————–|

| GUI应用程序 | Swing/JavaFX界面可能因不同平台的UI风格差异导致显示不一致 | 使用跨平台UI框架或自定义皮肤 |

| 高性能计算 | JVM的JIT编译可能不如原生C++代码高效 | 通过JNI调用本地方法或使用GraalVM的提前编译(AOT) |

| 移动端兼容性 | Android早期支持Java,但部分特性需调整(如dalvik与ART虚拟机) | 使用Android SDK的特定API或Kotlin多平台支持 |

典型应用场景

- 企业级后端服务:Java的跨平台特性使其成为服务器端开发的首选语言,同一套代码可在Linux服务器、Windows IIS或云平台(如AWS、Azure)上运行。

- 嵌入式设备:通过轻量级JVM(如Eclipse FoamDRN),Java程序可运行在树莓派、智能家电等资源受限设备。

- 跨平台工具链:如Maven、Gradle等构建工具,以及JUnit测试框架,均能无缝迁移至不同开发环境。

常见问题解答(FAQs)

为什么Java不能直接生成机器码?

Java的跨平台设计依赖于中间层(JVM)的抽象,若直接生成机器码,则需为每个平台维护不同的编译器,违背了“一次编译,到处运行”的初衷,字节码作为通用中间表示,平衡了开发效率与运行性能。

Java跨平台是否意味着完全不需要修改代码?

并非绝对,虽然核心逻辑可跨平台,但以下情况仍需调整:

- 文件路径:Windows使用反斜杠(

),而Linux使用斜杠(),需使用File.separator替代硬编码。 - 系统调用:如获取环境变量、调用本地命令时,需考虑平台差异(可通过

java.lang.System或第三方库处理)