服务器上管理

- 行业动态

- 2025-02-27

- 10

全面解析与实践指南

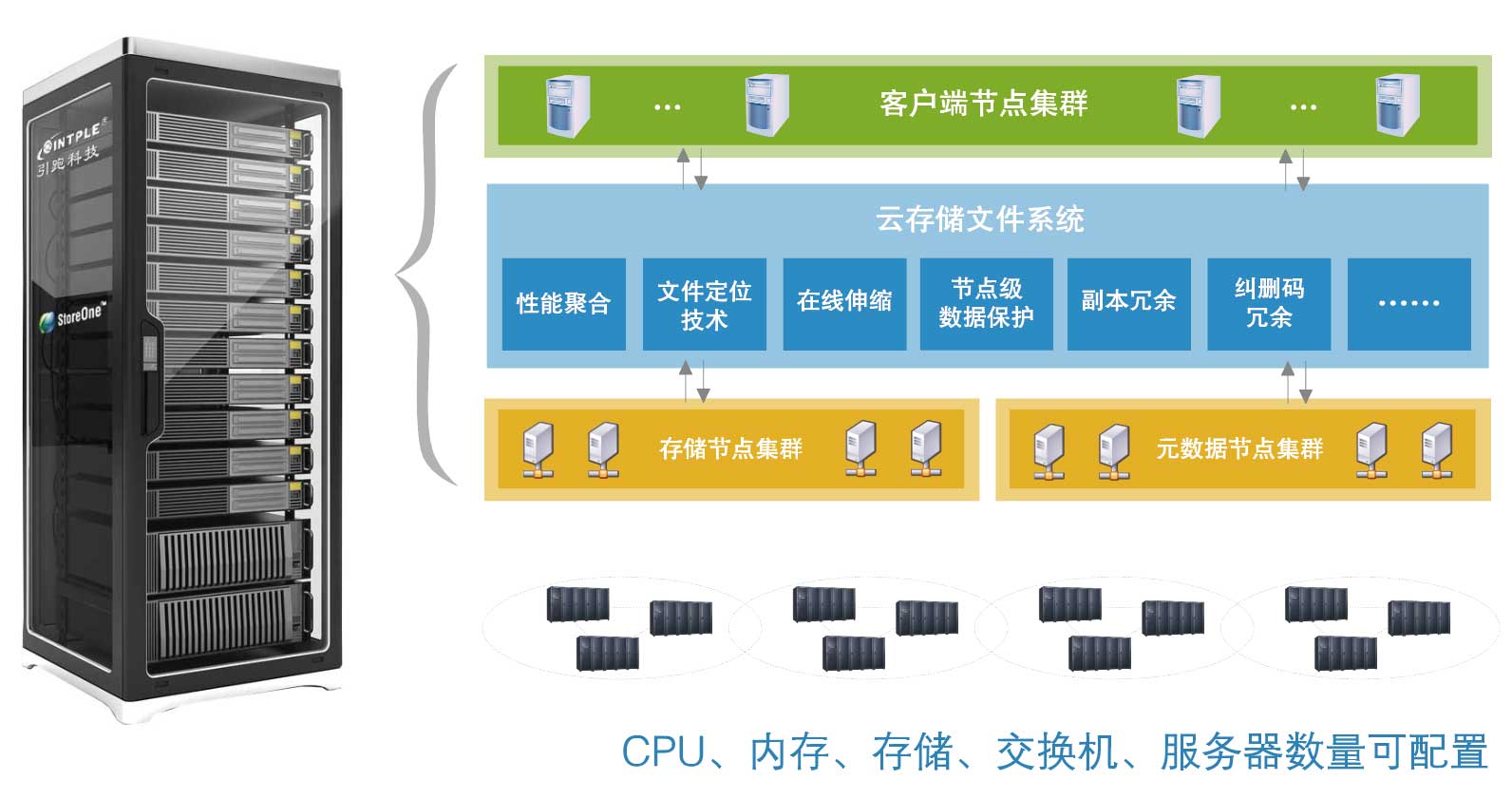

在当今数字化时代,服务器作为数据存储、处理和传输的核心枢纽,其高效稳定的运行对于各类企业、组织乃至个人的业务开展都至关重要,服务器上管理涵盖了从硬件维护到软件配置、性能优化、安全防护等多个层面,是一项综合性且专业性较强的工作,以下将对服务器上管理的各个方面进行详细阐述。

一、硬件管理

服务器的硬件是支撑其运行的基础,包括服务器机箱、主板、CPU、内存、硬盘、电源等组件。

(一)硬件监控

定期对服务器硬件的状态进行监测是预防故障发生的关键,通过服务器管理软件或硬件自带的监测工具,可以实时获取硬件的各项参数,如 CPU 使用率、内存占用率、硬盘读写速度、温度等,当 CPU 使用率长时间过高时,可能意味着服务器存在性能瓶颈或正在运行异常任务,需要及时排查原因并进行处理,以下是一个简单的硬件监控指标表:

| 硬件组件 | 监控指标 | 正常范围示例 |

| CPU | 使用率 | 10% 80%(根据业务负载而定) |

| 内存 | 占用率 | 30% 70% |

| 硬盘 | 剩余空间 | >20%(总容量) |

| 硬盘 | 读写速度 | 读取:50 100MB/s;写入:30 80MB/s(机械硬盘),读取:200 500MB/s;写入:100 300MB/s(固态硬盘) |

| 电源 | 电压 | ±5% 额定电压 |

| 温度 | CPU 温度 | 30°C 60°C |

(二)硬件升级与维护

随着业务的发展和数据量的增长,服务器的硬件可能需要进行升级以满足更高的性能要求,常见的硬件升级包括增加内存、更换更大容量的硬盘、升级 CPU 等,在进行硬件升级时,需要注意兼容性问题,确保新硬件能够与服务器的其他组件协同工作,定期对服务器硬件进行清洁和维护也是必不可少的,防止灰尘积累导致散热不良等问题。

二、软件管理

服务器上的软件环境直接影响着其功能的实现和性能表现,主要包括操作系统、应用程序、数据库管理系统等。

(一)操作系统管理

操作系统是服务器软件运行的基础平台,常见的服务器操作系统有 Windows Server、Linux(如 Ubuntu Server、CentOS 等),操作系统的管理工作包括安装与配置、补丁更新、用户管理等,在 Linux 系统中,通过apt-get(Debian 系)或yum(RedHat 系)命令可以方便地安装和更新软件包,使用useradd、passwd 等命令进行用户管理,合理设置操作系统的安全策略,如防火墙规则、用户权限等,能够有效防范外部攻击和内部误操作。

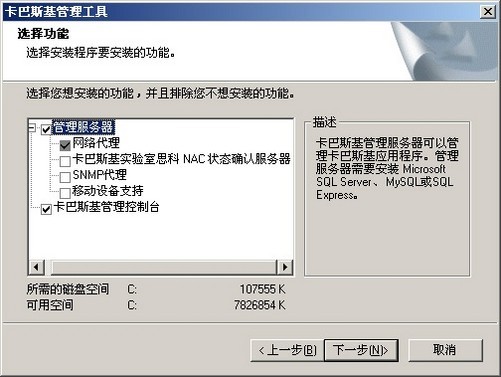

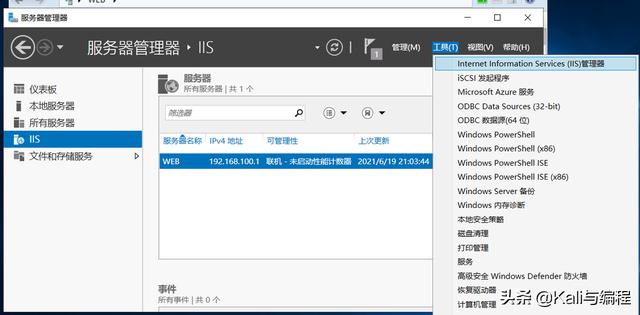

(二)应用程序部署与管理

根据企业的业务需求,服务器上需要部署各种应用程序,如 Web 服务器(Apache、Nginx)、邮件服务器(Postfix、Sendmail)、数据库应用(MySQL、Oracle)等,在部署应用程序时,需要进行正确的安装配置,并根据实际业务情况进行优化调整,对于 Web 服务器,需要配置虚拟主机、设置 SSL 证书以实现安全的 HTTPS 访问;对于数据库应用,要进行数据库的创建、用户权限分配、性能调优等操作,以下是一个简单的 Nginx 配置文件示例片段:

server {

listen 80;

server_name example.com;

location / {

root /var/www/html;

index index.html index.htm;

}

}

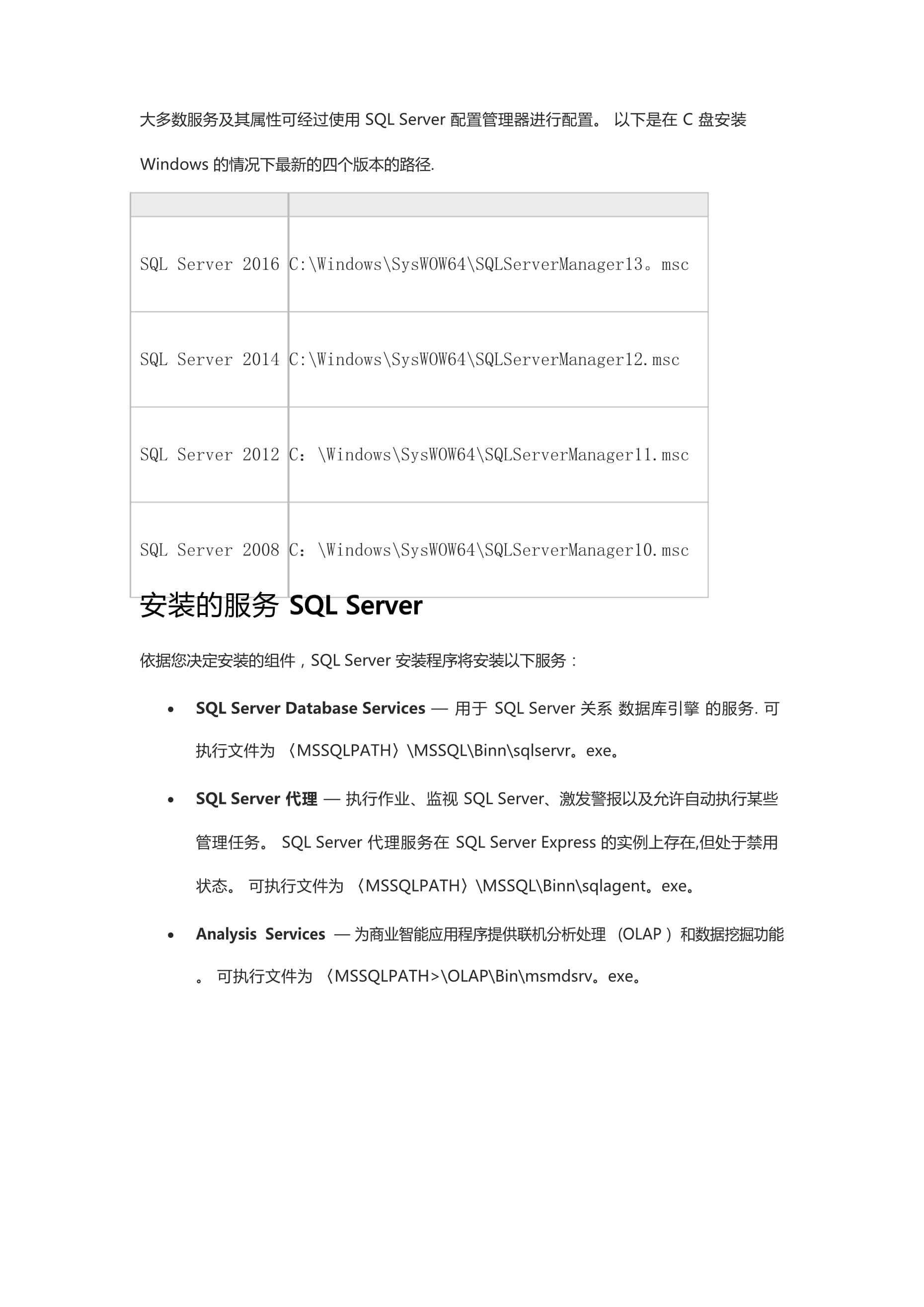

(三)数据库管理

数据库是存储和管理数据的重要工具,服务器上的数据库管理涉及到数据库的安装、备份恢复、性能优化等方面,定期对数据库进行备份是防止数据丢失的关键措施,可以使用数据库自带的备份工具或第三方备份软件进行全量备份和增量备份,通过优化数据库的查询语句、索引结构等可以提高数据库的性能,在 MySQL 中,可以使用EXPLAIN 命令分析查询语句的执行计划,找出性能瓶颈并进行优化。

三、性能优化

为了确保服务器能够高效稳定地运行,性能优化是必不可少的环节。

(一)系统资源优化

合理分配服务器的硬件资源,如 CPU、内存、磁盘 I/O 等,可以提高服务器的整体性能,通过调整虚拟机的资源配置,为关键业务应用分配更多的资源;使用内存缓存技术,将频繁访问的数据缓存到内存中,减少磁盘 I/O 操作,优化服务器的网络设置,如调整网络缓冲区大小、优化路由策略等,可以提高网络传输效率。

(二)应用程序优化

对服务器上运行的应用程序进行代码层面的优化也是提高性能的重要手段,优化算法逻辑、减少不必要的计算和资源消耗;采用异步编程模型,提高应用程序的并发处理能力;对数据库查询进行优化,避免全表扫描等高开销操作,还可以使用性能分析工具对应用程序进行全面的性能评估,找出性能瓶颈并进行针对性的优化。

四、安全防护

服务器上存储着大量敏感信息,安全防护至关重要。

(一)网络安全

采取防火墙技术,限制外部网络对服务器的非规访问,配置载入检测系统(IDS)和载入防御系统(IPS),实时监测和防范网络攻击行为,使用 iptables 防火墙在 Linux 服务器上设置访问规则,只允许特定 IP 地址段的访问;部署 Snort 等开源 IDS/IPS 系统,对网络流量进行深度检测和防护。

(二)用户认证与授权

实施严格的用户认证机制,如密码策略、多因素认证等,确保只有合法用户能够登录服务器,根据用户的职能和业务需求,合理分配用户权限,遵循最小权限原则,防止用户越权操作,在 Windows Server 中,可以使用活动目录(AD)进行集中的用户管理和认证;在 Linux 系统中,可以通过 PAM(可插拔认证模块)机制实现灵活的用户认证方式。

(三)数据加密

对服务器上存储和传输的敏感数据进行加密处理,防止数据泄露,可以使用 SSL/TLS 协议对网络通信进行加密,确保数据在传输过程中的安全性;采用 AES、RSA 等加密算法对存储在服务器上的数据进行加密保护,在配置 Web 服务器时,启用 SSL 证书,实现 HTTPS 加密访问;使用 OpenSSL 库提供的加密功能对文件进行加密存储。

五、故障排除与应急响应

尽管采取了各种预防措施,但服务器仍可能出现故障,建立完善的故障排除机制和应急响应预案是保障业务连续性的关键。

(一)故障诊断

当服务器出现故障时,首先需要快速准确地诊断故障原因,通过查看系统日志、应用程序日志等记录,可以获取故障发生的时间、类型、错误信息等线索,在 Linux 系统中,可以查看/var/log 目录下的各种日志文件,如系统日志syslog、应用程序日志等;在 Windows Server 中,可以使用事件查看器查看系统事件和应用事件,根据故障现象和日志信息,逐步排查可能的原因,如硬件故障、软件配置错误、网络问题等。

(二)应急响应

一旦确定故障原因,应立即采取相应的应急措施进行修复,对于硬件故障,可能需要更换故障部件或联系硬件供应商进行维修;对于软件故障,可以尝试重启相关服务、恢复备份数据、回滚软件版本等操作,及时通知相关人员和部门,告知故障情况和预计恢复时间,以便做好业务调整和沟通协调工作,在故障排除后,还需要对故障原因进行深入分析,归纳经验教训,完善管理制度和技术措施,防止类似故障再次发生。

FAQs:

问题 1:如何判断服务器是否遭受 DDoS 攻击?

解答:可以从以下几个方面判断服务器是否遭受 DDoS 攻击,一是网络带宽突然被占满,服务器的网络连接变得异常缓慢或无法访问;二是服务器的 CPU、内存等资源使用率急剧上升,甚至达到 100%;三是服务器不断收到大量的请求包,这些请求包的来源 IP 地址分散且数量众多;四是网站的访问速度明显变慢或频繁出现超时错误,如果发现以上异常情况,可能是遭受了 DDoS 攻击,应及时采取应对措施,如启用防火墙的防 DDoS 功能、联系网络服务提供商协助处理等。

问题 2:服务器硬盘出现坏道如何修复?

解答:如果服务器硬盘出现坏道,可以尝试以下几种修复方法,对于少量坏道,可以使用硬盘厂商提供的磁盘管理工具或第三方磁盘修复工具进行修复,在 Windows 系统中,可以使用 CHKDSK 命令检查和修复硬盘错误;在 Linux 系统中,可以使用fsck 命令对文件系统进行检查和修复,如果坏道较多且严重影响硬盘的正常使用,可能需要更换硬盘,在更换硬盘后,要及时将原硬盘中的数据备份到新硬盘上,并重新部署服务器环境。

小编有话说:服务器上管理是一个复杂而细致的工作,需要管理员具备扎实的技术知识和丰富的实践经验,在日常工作中,要注重对服务器的监控和维护,及时发现并解决问题,确保服务器的安全稳定运行,随着技术的不断发展和业务的不断变化,管理员也需要不断学习和更新知识,掌握新的技术和方法,以适应不断变化的服务器管理需求,希望本文能对从事服务器管理工作的人员提供一些有益的参考和帮助。