上一篇

光盘存储工作原理

- 行业动态

- 2025-04-23

- 4

光盘利用激光在介质表面记录数据,反射层与记录层构成信息层,刻录时激光改变介质特性形成凹凸结构,凹坑和平面分别代表二进制”0″和”1″,读取时低功率激光扫描,通过反射光强度差异识别数据,实现非接触式高密度存储

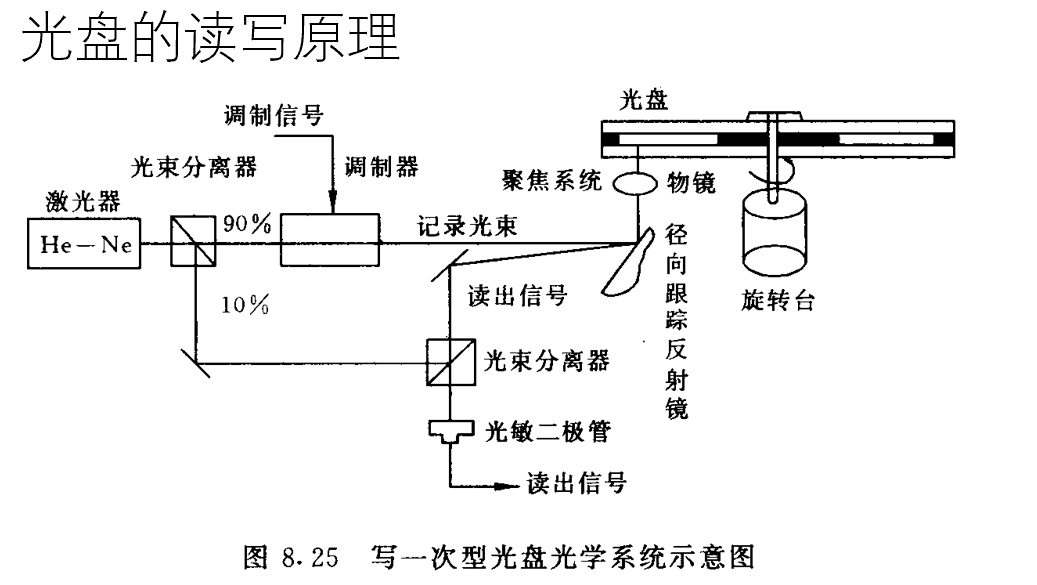

光盘存储工作原理详解

基本结构与原理

光盘(如CD、DVD、蓝光)通过光学方式存储数据,其核心原理是利用激光在介质表面记录凹凸结构或改变介质反射特性,形成可识别的信号,以下是关键组件与功能:

| 组件 | 功能描述 |

|---|---|

| 基板 | 透明塑料层,保护记录层并支撑光盘结构。 |

| 记录层 | 存储数据的主体,通过物理或化学变化形成凹凸(如CD)或相变(如DVD/蓝光)。 |

| 反射层 | 金属涂层(如铝),用于反射激光,增强信号检测。 |

| 保护层 | 防止划痕和被墙,蓝光通常有更厚的保护层以支持更高功率激光。 |

数据写入原理

CD/DVD:

- 使用高功率激光在记录层(如染料或金属合金)烧蚀出凹坑,代表“1”;平坦区域代表“0”。

- 反射层因凹坑深度不同导致反射光强度变化,读取时通过光强差异识别数据。

蓝光/相变光盘:

- 利用激光加热记录层(如锗锑碲合金),在晶态(低反射)和非晶态(高反射)之间切换,表示“1”和“0”。

- 可多次擦写(如DVD-RW、蓝光RE),通过调整激光功率和持续时间实现状态转换。

数据读取原理

- 激光发射:光驱中的激光二极管发出光束,经透镜聚焦到光盘表面。

- 信号检测:

- 凹坑区域:激光散射,反射光弱;

- 平坦区域:反射光强。

- 光电二极管将光强差异转换为电信号,解码后还原为二进制数据。

纠错与编码技术

- 纠错码(ECC):

采用交叉交织里德-所罗门码(CIRC),通过冗余数据纠正读取错误(如划痕或污损)。 - 调制编码:

- CD使用EFM(8-14调制),将8位数据扩展为14位,增加时钟同步信息。

- DVD/蓝光采用更高效率编码(如Run-Length Limited,RLL),提升存储密度。

不同光盘的容量差异

| 类型 | 激光波长 | 物镜数值孔径(NA) | 最小记录点直径 | 单层容量 |

|---|---|---|---|---|

| CD | 780 nm | 45 | ~1 μm | 650 MB |

| DVD | 635/650 nm | 6 | ~0.74 μm | 7 GB |

| 蓝光 | 405 nm | 85 | ~0.32 μm | 25 GB |

容量提升关键:

- 缩短激光波长,减小光斑尺寸;

- 增大物镜数值孔径,提升聚焦精度;

- 缩小轨道间距(CD 1.6 μm → 蓝光 0.32 μm)。

相关问题与解答

问题1:为什么蓝光光盘的容量比DVD大?

解答:

蓝光容量更大的原因在于:

- 更短的激光波长(405 nm vs. DVD的635 nm),允许更小的光斑尺寸(0.32 μm vs. 0.74 μm);

- 更大的物镜数值孔径(0.85 vs. 0.6),提升聚焦精度;

- 更密集的轨道间距(0.32 μm vs. 0.74 μm),单位面积存储更多数据。

这些技术使得蓝光单层容量达25 GB,远超DVD的4.7 GB。

问题2:光盘划伤后为什么仍能读取数据?

解答:

光盘的容错设计使其具备抗损伤能力:

- 纠错码(CIRC):通过冗余数据检测并修正错误,即使部分信号丢失也能恢复原始数据;

- 反射层冗余:划痕可能导致局部反射率下降,但相邻区域仍能提供有效信号;

- 数据交叉存储:数据分散在不同轨道和扇区,避免单一损伤影响连续读取。

轻微划伤通常不会完全破坏数据完整性