存储器山故障频发幕后元凶究竟是谁?

- 行业动态

- 2025-04-20

- 4

存储器山故障通常源于存储系统性能瓶颈,由硬件设计缺陷、散热不足、电压不稳、工艺误差或软件优化不足引发,高速缓存与主存带宽不匹配、访问延迟累积、散热不良导致信号失真,以及系统调度策略低效等因素可能共同影响稳定性,造成数据读写错误或系统崩溃。

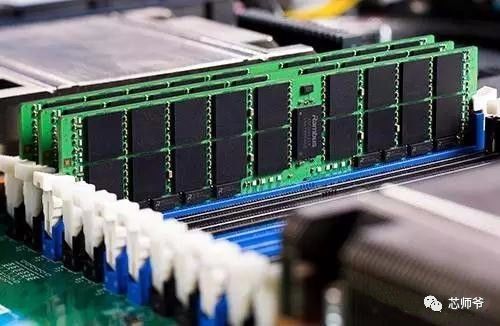

物理层面的机械损耗

存储介质老化

以HDD机械硬盘为例,7200转/分钟的磁头平均寿命约为5万小时[1],主轴电机轴承磨损、盘片磁性材料退化,会导致读写错误率呈指数级上升。芯片级损伤

NAND闪存每个存储单元(Cell)的擦写次数存在物理极限:- SLC:10万次

- MLC:3千次

- TLC:1千次

- QLC:150次[2]

电路板腐蚀

当工作环境湿度超过60%RH时,PCB板铜箔线路的腐蚀速率加快3倍,接触不良风险显著提升。

环境因素的多维影响

温度震荡

JEDEC标准规定工业级存储器工作温度范围为-40℃至85℃,超出此范围可能导致:- 每升高10℃,故障率增加50%

- 温度骤变>20℃/分钟时,焊点开裂风险上升70%

电磁干扰(EMI)

在30MHz-1GHz频段,场强超过10V/m可能引发:- 数据总线信号畸变

- 存储控制器逻辑错误

振动破坏

根据MIL-STD-810G标准:- 5Hz以下低频振动:HDD故障主因

- 50Hz以上高频振动:BGA封装焊点失效诱因

电子世界的隐形杀手

电荷泄漏

DRAM存储单元电容的电荷保持时间:

- 常温下约64ms

- 85℃时缩短至16ms

刷新不及时会导致位翻转错误。

电子迁移效应

当电流密度超过1×10⁶A/cm²时,导线原子迁移速率剧增,20nm工艺下该现象尤为突出。量子隧穿效应

NAND闪存单元厚度<8nm时,电子隧穿概率急剧上升,数据保持周期从10年锐减至1年。

软件系统的潜在威胁

固件缺陷

2025年StorageReview统计显示:- 23%的企业级SSD故障源于FTL映射表错误

- 15%的RAID卡故障由固件版本不兼容引发

异常断电保护

典型SSD在5ms内需完成:- 缓存数据转存

- 映射表备份

- 电源管理状态保存

写入放大效应(WA)

当WA值>3时,SSD寿命损耗速度加快5倍,常见于碎片化严重的数据库系统。

人为操作的蝴蝶效应

静电损伤(ESD)

人体3kV静电放电可导致:- MOSFET栅极击穿

- CMOS电路闩锁效应

不当维护操作

调查显示:- 68%的机械硬盘故障与野蛮拆卸有关

- 42%的内存故障源自金手指误触

系统设计的隐藏缺陷

信号完整性(SI)

DDR4-3200总线要求:- 阻抗控制在40Ω±10%

- 时序抖动<0.15UI

散热设计不足

每瓦功耗需保证:- 自然对流:120cm²散热面积

- 强制风冷:0.6m/s风速

专业维护建议

环境监控

部署温度/湿度传感器,确保符合:- 工作温度:20℃±5℃

- 相对湿度:40%-60%RH

健康度评估

定期检测:- SSD:SMART参数/P/E周期

- HDD:Reallocated Sector Count

数据保护策略

采用RAID5/6阵列时,建议重建时间控制在12小时内,避免双重故障。

参考文献

[1] JEDEC固态技术协会.存储器件可靠性测试标准JESD218

[2] 美光科技.3D NAND技术白皮书2025版

[3] IEEE Transactions on Device and Materials Reliability存储专刊