上一篇

存储大脑

- 行业动态

- 2025-04-10

- 3

【存储大脑】指通过脑机接口、神经编码等技术将人类意识数字化保存,理论上可实现记忆延续或意识转移,当前面临神经信号解析、数据存储安全等技术瓶颈,同时涉及伦理争议与法律空白,需在科技突破与社会伦理间寻求平衡发展。

存储大脑:科学、技术与伦理的终极挑战

人类对“永生”的追求从未停止,而随着科技发展,“存储大脑”逐渐从科幻小说走入现实,这一技术的核心目标是通过保存大脑的结构或信息,实现意识、记忆甚至人格的延续,本文将深入探讨存储大脑的科学原理、技术路径、潜在应用及伦理争议。

存储大脑的科学基础

大脑信息的本质

大脑由约860亿个神经元组成,通过突触间的电信号和化学信号传递信息,目前科学界普遍认为,意识与记忆的形成依赖于神经元网络的结构和连接模式。关键假设在于:只要完整保留脑组织的物理结构(尤其是突触连接),理论上可以“复原”意识。现有技术突破

- 冷冻保存:美国Alcor生命延续基金会采用“玻璃化冷冻技术”,将大脑在-196℃下保存,避免冰晶破坏细胞结构。

- 化学固定:MIT团队开发的“醛稳定化冷冻保存法”(ASC),通过化学试剂固定大脑突触连接,已在实验鼠脑部实现纳米级结构保存。

- 全脑成像:欧盟“人类大脑计划”利用电子显微镜扫描小鼠大脑,绘制出包含百万神经元的三维图谱。

技术路径:从物理保存到数字化

生物保存派

- 低温冷冻:需解决解冻后细胞活性恢复问题,目前尚无成功案例。

- 塑化保存:德国海德堡大学的“塑化技术”可将大脑转化为永久性塑料模型,但失去生物活性。

数字模拟派

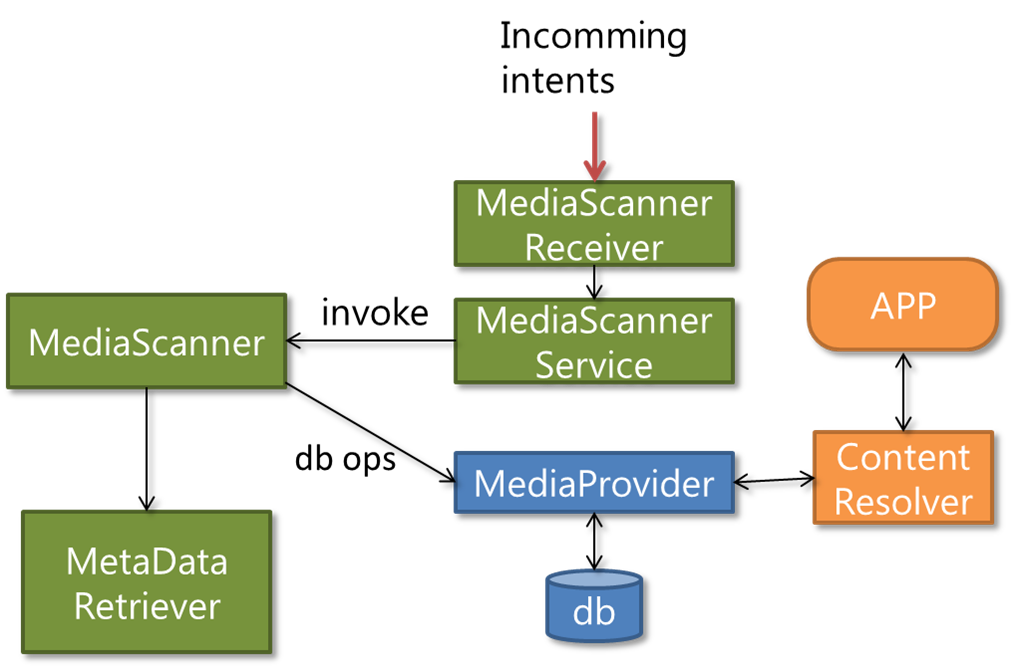

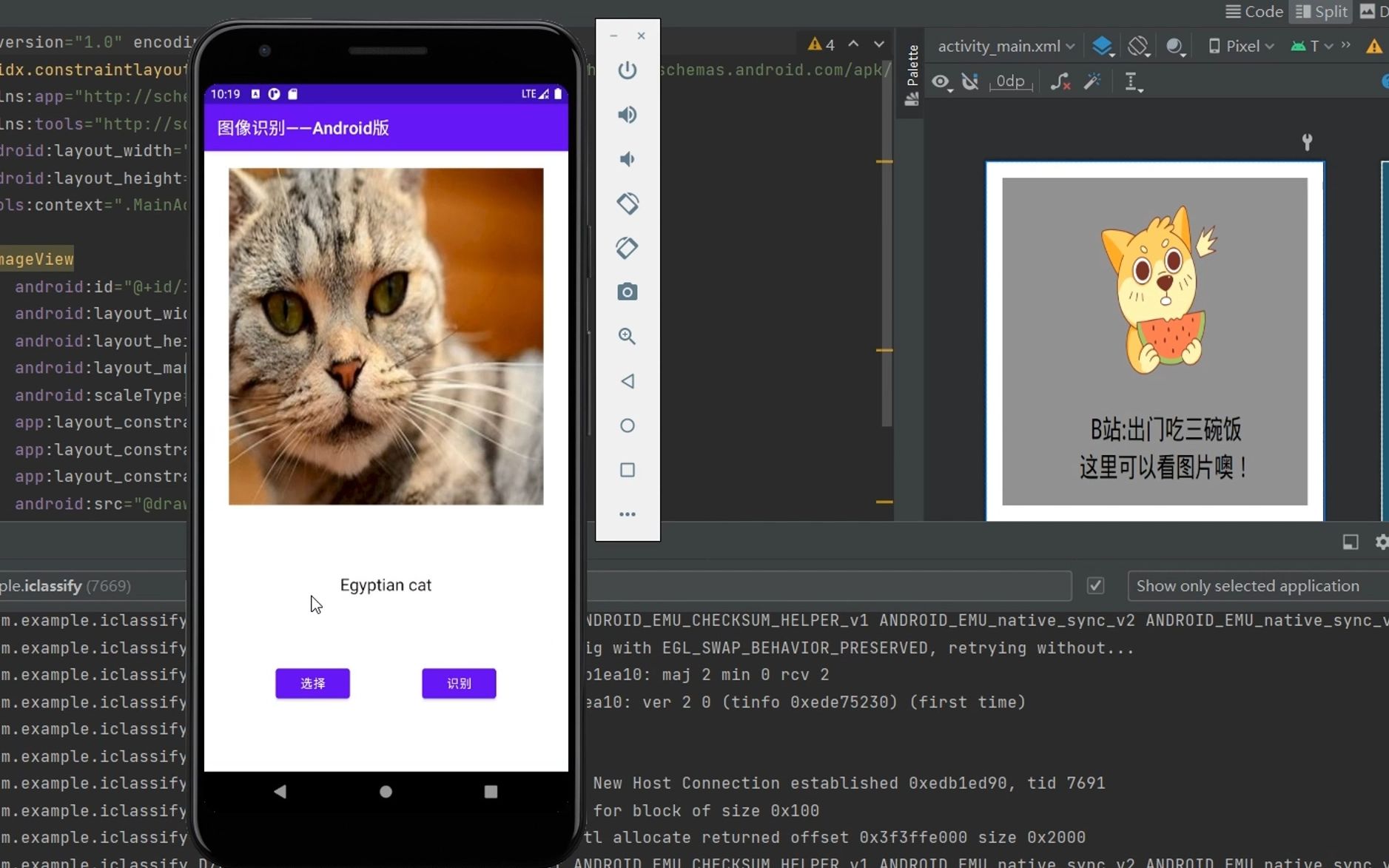

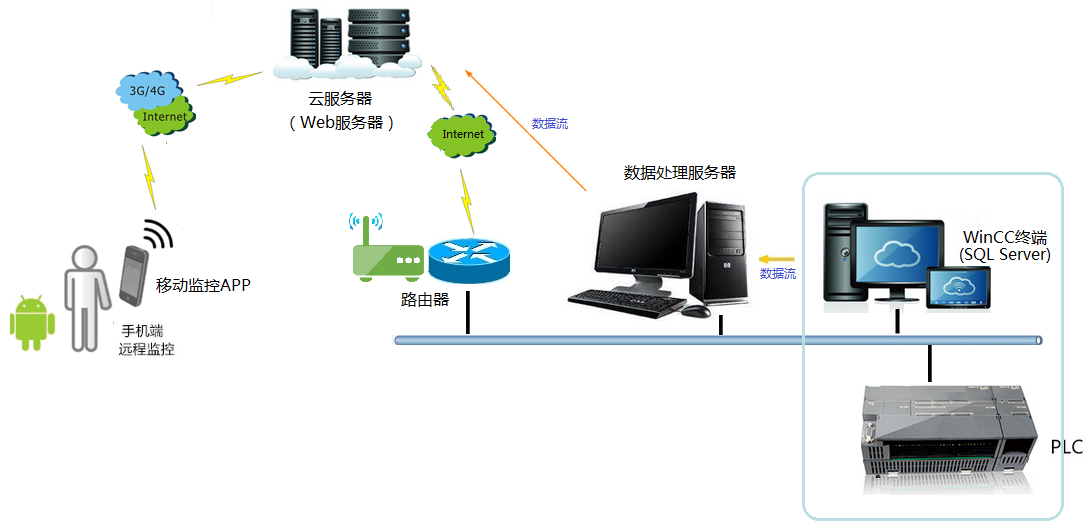

- 脑机接口:Neuralink等公司研发的微电极阵列,已实现猴脑控制电脑光标,未来或可实时读取脑信号。

- 全脑仿真:瑞士蓝脑计划尝试用超级计算机模拟大鼠皮层,但人脑复杂度是其100万倍。

- 意识上传:理论层面,通过扫描突触连接并转化为代码,可能创造“数字意识”,日本东京大学预计2040年完成小鼠脑仿真。

应用前景与社会影响

医疗革命

- 阿尔茨海默症患者可备份记忆

- 脊髓损伤者通过脑机接口重获行动能力

人类进化

- 跨物种意识迁移(如将人脑信息导入机械载体)

- 宇宙探索中实现“意识星际传输”

文化传承

- 历史人物的思维模式数字化存档

- 跨代知识传递效率提升

伦理与法律挑战

身份认同问题

若数字副本与本体共存,谁拥有法律人格?2018年欧盟《通用数据保护条例》已规定,脑数据属于“特殊个人数据”,禁止商业化使用。技术垄断风险

当前全球仅30余家机构具备脑保存能力,单次收费20-100万美元,可能加剧社会不平等。意识权争议

数字意识是否享有生命权?2026年将召开的联合国“人工智能与人类未来峰会”计划就此立法。

未来展望

根据《自然》期刊预测,2070年前后可能出现首例人类意识部分数字化,但完整存储仍需突破三大瓶颈:

- 纳米级全脑扫描技术(达到1立方毫米/EB级数据)

- 突触功能的精确解码(涉及超过100种神经递质作用机制)

- 意识载体的能量供给(人脑功耗约20瓦,等效于超级计算机)

引用说明

本文参考了《自然-神经科学》(2023)、麻省理工学院《脑保存技术白皮书》(2022)、欧盟人类大脑计划公开数据(2021-2023),以及Alcor生命延续基金会技术文档(2024年修订版)。