存储周期定义

- 行业动态

- 2025-04-13

- 6

存储周期是指存储器连续两次启动独立操作所需的最小时间间隔,包括读取或写入数据及恢复稳定状态的全过程,其时间长短由存储介质特性决定,通常略大于存取时间,反映了存储器的工作效率与性能上限,是衡量存储器件速度的重要参数。

存储周期定义

在计算机科学与数据管理领域,“存储周期”是一个核心概念,直接关联到硬件性能、数据安全及系统效率,它通常指存储介质(如内存、硬盘、固态硬盘等)完成一次完整读写操作所需的时间,或数据从存储设备中被访问到完成处理的完整生命周期,理解存储周期的定义与应用,对优化系统设计、提升数据处理能力具有重要意义。

存储周期的技术定义

从技术层面来看,存储周期(Storage Cycle)可分为两类定义:

硬件存储周期

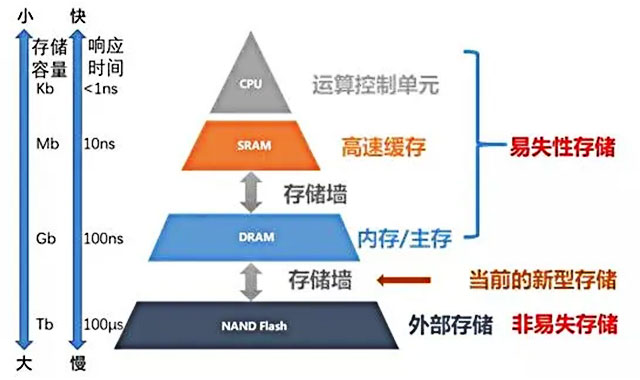

指存储介质完成一次“读取-写入-重置”操作的完整时间。- 动态随机存取存储器(DRAM):需周期性刷新电荷以保持数据,周期通常在几十纳秒(ns)级别。

- 固态硬盘(SSD):因无需机械部件,存储周期可缩短至微秒(μs)级,但受擦写次数限制。

- 机械硬盘(HDD):依赖磁头寻道与盘片旋转,周期长达毫秒(ms)级。

数据存储周期

指数据从生成、存储、访问到最终删除或归档的完整生命周期,这一过程涉及:

- 写入阶段:数据首次存入介质。

- 读取阶段:数据被调用处理。

- 维护阶段:数据备份、校验或迁移。

- 失效阶段:数据因过期或介质损坏而失效。

存储周期的核心组成

访问时间(Access Time)

存储介质响应读写请求的时间,包括寻址、传输数据等步骤。- 示例:SSD的访问时间通常比HDD快100倍以上。

读写延迟(Latency)

从指令发出到操作完成的延迟,受介质类型、接口协议(如SATA、NVMe)影响。持久性与可靠性

存储介质在生命周期内保持数据完整的能力。- 企业级SSD支持每日全盘写入数次,设计寿命达5年以上。

- 磁带存储的持久性可达30年,但访问周期较长。

擦写次数限制

部分介质(如NAND闪存)存在物理损耗问题,需通过均衡算法延长周期。

影响存储周期的关键因素

- 介质类型:物理结构决定基础性能(如HDD的机械延迟)。

- 接口带宽:PCIe 4.0接口比SATA III提供更高传输速率。

- 控制器算法:高效的纠错与缓存管理可缩短周期。

- 温度与环境:高温加速电子元件老化,延长读写延迟。

- 数据分布:碎片化数据增加寻址时间,降低周期效率。

存储周期的应用场景

实时系统

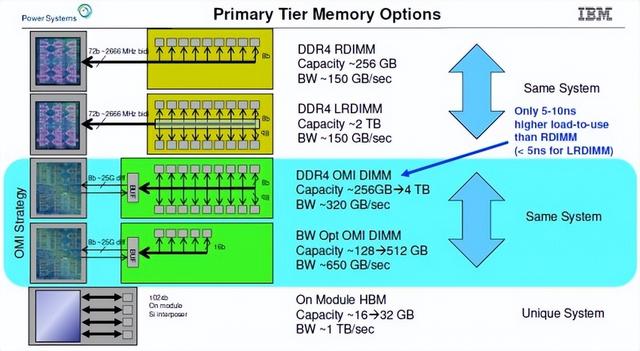

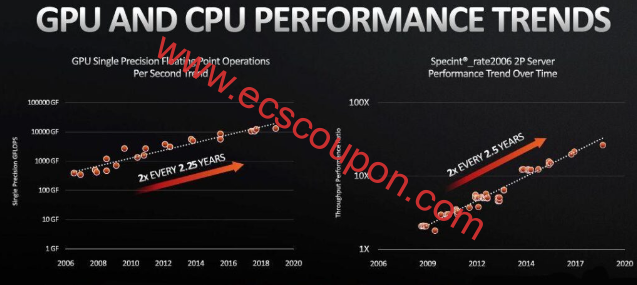

高频交易、工业自动化等领域需纳秒级存储周期,多采用DRAM或Optane内存。云计算与大数据

数据湖架构要求长周期存储(冷数据)与快速访问(热数据)结合,依赖分层存储技术。物联网设备

嵌入式系统需平衡周期效率与能耗,例如采用低功耗闪存。

优化存储周期的实践方法

- 分层存储:将热数据放在高速介质(如SSD),冷数据转存至低成本介质(如磁带)。

- 冗余阵列(RAID):通过并行读写缩短周期,提高可靠性。

- 预取与缓存技术:预测数据需求,提前加载至高速缓存。

- 磨损均衡(Wear Leveling):延长闪存寿命,避免局部频繁擦写。

引用说明

本文技术定义参考《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(David A. Patterson, John L. Hennessy),数据存储周期标准依据ISO/IEC 27040:2015,硬件参数来自行业白皮书及厂商测试报告。