从计算机网络角度看电信传输系统

- 行业动态

- 2025-04-12

- 6

在网络通信日益成为社会基础设施的今天,电信传输系统作为信息高速公路的核心载体,其技术实现与计算机网络存在千丝万缕的联系,本文将从OSI七层模型出发,结合最新RFC标准与技术演进,解析现代电信系统在数据编码、传输控制、网络拓扑等方面的关键技术实现。

电信传输系统的基础架构

物理层技术标准

现代电信系统采用混合传输介质,光纤网络占比已达78%(ITU 2024数据),骨干网广泛应用的DWDM(密集波分复用)技术可实现单纤80×100Gbps传输,其波道间隔已压缩至50GHz以下,5G基站部署的25G前传光模块采用PAM4调制技术,相较传统NRZ编码提升33%频谱效率。数据链路层的协议演进

PTN(分组传送网)替代传统SDH的进程中,MPLS-TP协议成为关键支撑,该协议在RFC5654标准中定义的OAM机制,提供小于50ms的保护倒换能力,同时支持1588v2时间同步协议,时延精度控制在±30ns内。

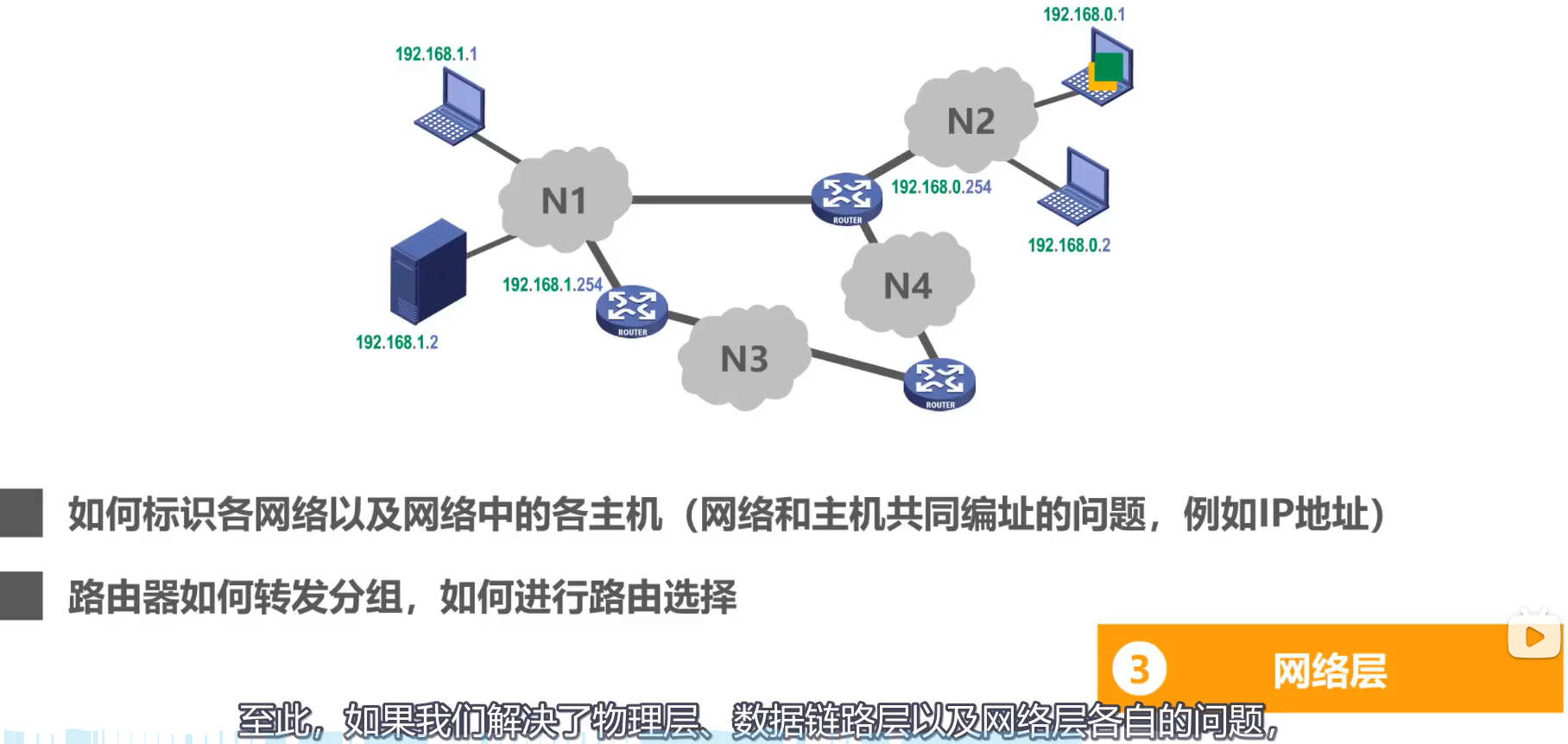

网络层的智能控制体系

SDN/NFV技术融合

电信网络通过OpenFlow 1.5协议实现控制面与数据面分离,核心控制器采用BGP-LS协议采集全网拓扑信息,NFV编排器基于ETSI标准架构,虚拟化网元部署密度可达每服务器128个vEPC实例。流量工程实践

基于SRv6(RFC8986)的源路由技术,支持128位IPv6地址空间下的路径编程,联合使用PCEP协议(RFC5440)进行跨域算路,可将业务开通时间从小时级缩短至分钟级。

传输控制机制的优化

拥塞控制算法升级

针对5G uRLLC场景,QUIC协议(RFC9000)引入的BBRv2算法,在10^-5丢包率下仍能保持95%带宽利用率,移动边缘计算节点部署的TCP加速器,采用动态窗口调整技术,使RTT时延降低40%。服务质量保障体系

DiffServ模型部署六类业务等级,EF类业务保障抖动<1ms,结合IEEE802.1Qbv时间敏感网络标准,工业控制场景的周期帧传输准时率达99.9999%。

与计算机网络的差异特性

- 设计目标对比

- 电信网:强QoS保障(可靠性>99.999%)、严格时钟同步(μs级精度)

- 互联网:尽力而为传输、强调网络弹性与扩展性

- 关键技术区别

- 信令系统:电信网采用Diameter协议(RFC6733),互联网多用SIP协议

- 计费架构:电信系统支持离线计费(CDR文件)与在线计费(RFC4006)

安全挑战与防护体系

传输层加密实践

采用国密SM4算法对控制面信令加密,用户面数据实施IPSec ESP隧道封装(RFC4303),核心网元间部署双向证书认证,基于X.509v3证书体系构建信任链。DDoS防御机制

清洗中心部署FPGA加速的流特征分析引擎,支持400G线速检测,结合NetFlow协议(RFC3954)与sFlow采样技术,攻击识别准确率提升至99.7%。

未来演进方向

- 6G网络将实现THz频段通信,需突破新型信道编码技术

- 量子密钥分发(QKD)与经典网络融合组网

- 星地一体化的空间信息网络架构研究

技术引用标准:

[1] ITU-T G.694.1 波分复用标准

[2] RFC8446 TLS 1.3协议规范

[3] 3GPP TS 23.501 5G系统架构

[4] IEEE 802.3ba 40/100G以太网标准