怎么获取java中对象的地址吗

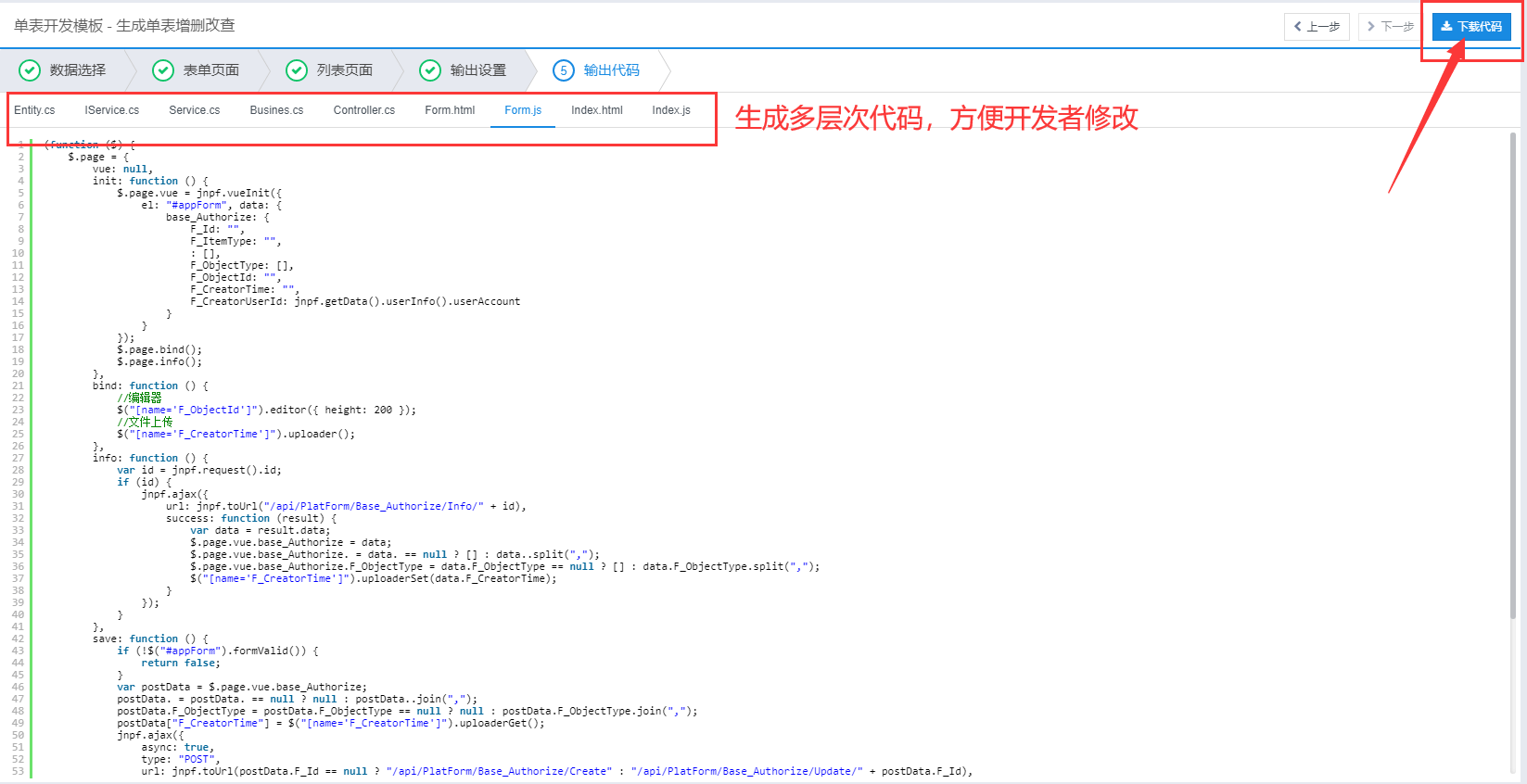

- 后端开发

- 2025-09-09

- 4

hashCode()方法获取其哈希码作为地址标识,该整数值虽不直接指向内存位置,但可唯一代表

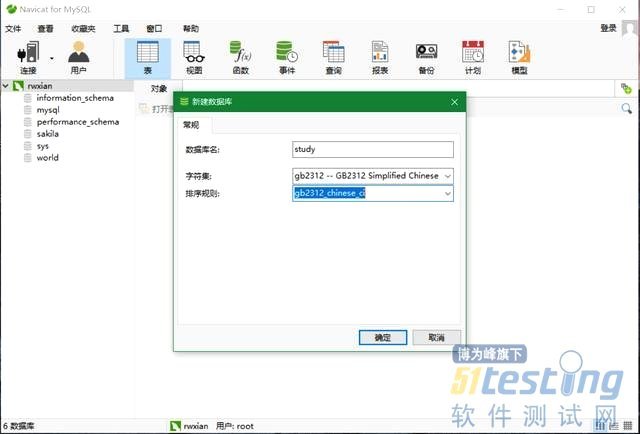

Java中,由于安全和管理方面的考虑,并没有直接提供获取对象内存地址的标准方法,开发者可以通过一些间接的方式来近似地表示或获取与对象相关的标识信息,以下是几种常用的方法及其详细解释:

| 方法 | 描述 | 示例代码 | 注意事项/局限性 |

|---|---|---|---|

hashCode() |

返回对象的哈希码(一个int类型的数值),通常基于内存地址计算得出,可作为对象的唯一标识别符之一。 |

java<br>Object obj = new Object();<br>int hash = obj.hashCode();<br>System.out.println("Hash Code: " + hash); |

不同JVM实现可能导致冲突;仅在同一运行环境中有效;不保证全局唯一性。 |

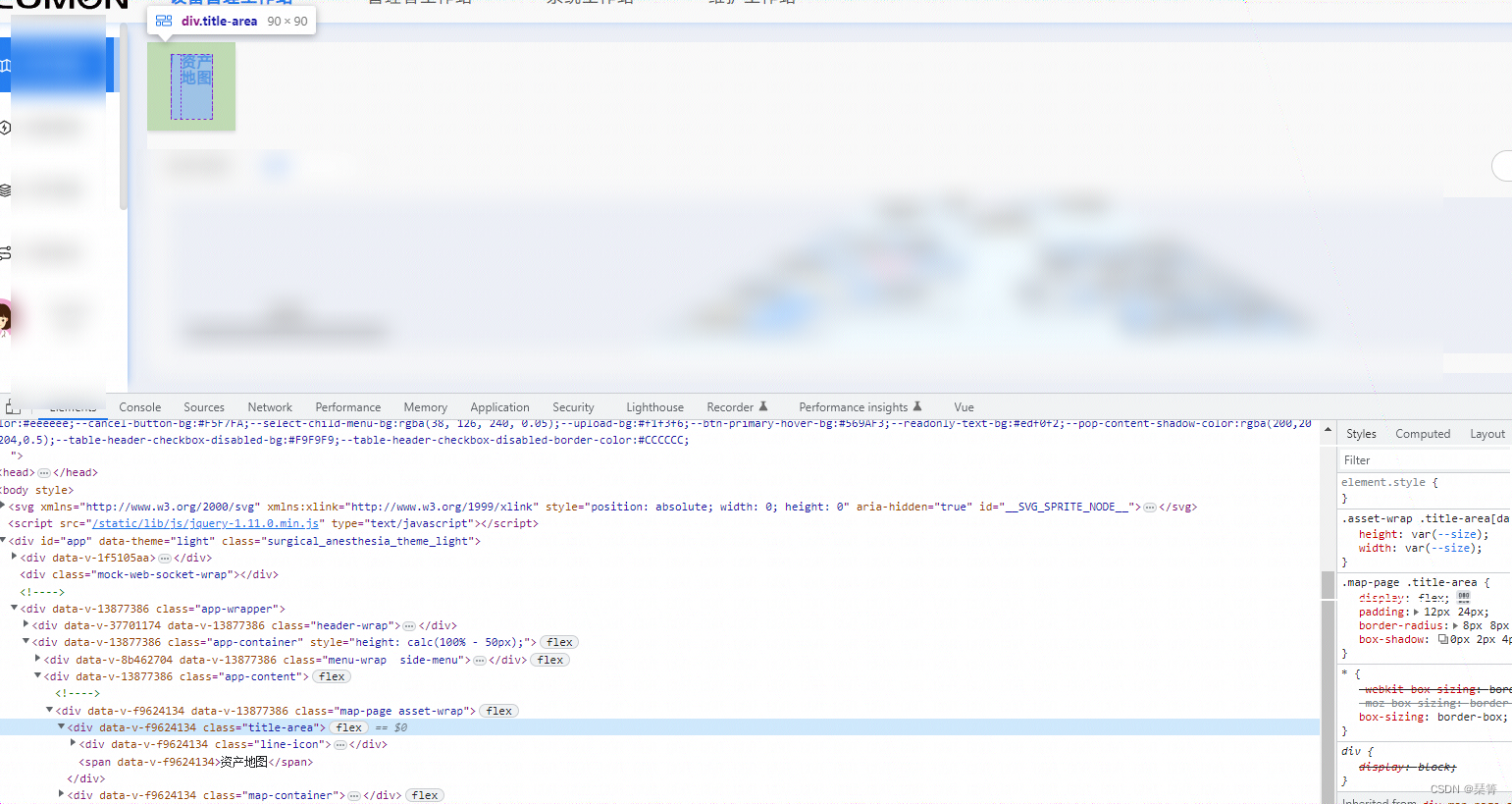

toString()默认行为 |

打印对象时自动调用Object.toString(),格式为“类名@哈希码的十六进制形式”。 |

java<br>Frolan frolan = new Frolan();<br>System.out.println(frolan); // 输出类似 com.test.admin.entity.Frolan@2b80d80f | 实际是调用了Object类的toString()方法,其中的“@”后面部分即哈希码的十六进制表示。 |

|

| Unsafe类(非推荐) | 使用Sun/Oracle特有的sun.misc.Unsafe工具类直接操作内存,包括获取对象地址偏移量等底层细节。 |

需先获取Unsafe实例:java<br>Field f = Unsafe.class.getDeclaredField("theUnsafe");<br>f.setAccessible(true);<br>Unsafe unsafe = (Unsafe) f.get(null);<br>long address = unsafe.getAddress(obj); |

依赖特定厂商实现;破坏封装性;存在安全风险;可能违反Java设计原则。 |

| JVMTI代理(高级场景) | 通过Java虚拟机工具接口(JVMTI)编写自定义代理程序监控对象生命周期及内存布局。 | 需要配置JVM参数并开发原生代码,适用于调试工具而非应用程序逻辑。 | 复杂度高;仅限特定环境使用;不适合普通应用开发。 |

核心原理分析

-

哈希码的作用:

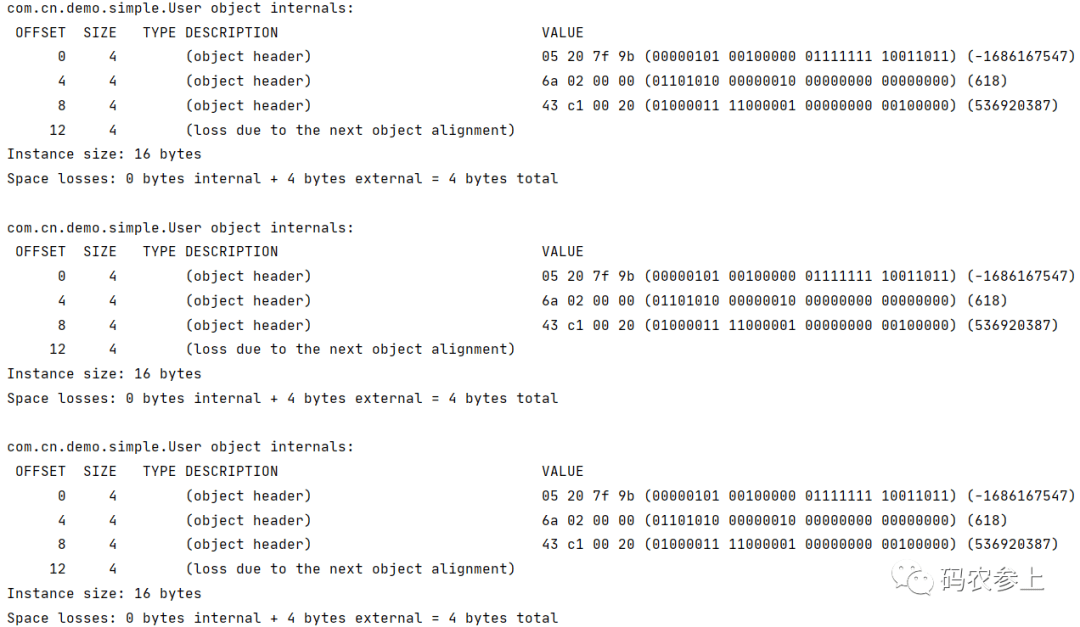

hashCode()的设计初衷是为了支持基于哈希表的数据结构(如HashMap),其返回值虽不直接等于物理地址,但在大多数现代JVM中会结合对象头中的标记位生成,HotSpot虚拟机默认将对象存储区域的起始位置参与哈希计算,在多数情况下,连续创建的两个不同对象的哈希码会呈现递增趋势,这与内存分配顺序一致。

-

toString()的内部机制:当调用System.out.println(obj)时,实际上触发了以下流程:首先检查对象是否重写了toString()方法;若未重写,则调用父类(最终到Object类)的实现,而Object类的toString()返回格式固定为“getClass().getName() + ‘@’ + Integer.toHexString(hashCode())”,@”后的字符串正是哈希码的十六进制表达形式,这解释了为何输出结果形如com.test.admin.entity.Frolan@2b80d80f。 -

Unsafe类的危险性:尽管可以通过反射获取

Unsafe实例并调用其方法(如getAddress())来读取对象的内存偏移量,但这种方式存在多重隐患:一是跨JVM兼容性差(非标准API);二是绕过了Java的类型安全检查,可能导致数据损坏;三是可能触发JVM崩溃或不可预知的行为,除非进行底层性能优化或逆向工程研究,否则应避免使用。 -

为什么没有真正的指针?:Java的设计哲学强调“一次编写到处运行”(Write Once Run Anywhere),而暴露真实的内存地址会破坏平台无关性,在32位系统和64位系统中,指针长度不同;垃圾回收机制也需要独立于具体内存布局,Java刻意抽象了内存管理细节,转而提供自动资源回收机制。

实践建议

- 优先选择

hashCode()或toString():对于绝大多数业务场景,这两种方式已足够用于日志记录、调试或简单比较对象身份,在集合去重时依赖hashCode()的特性。 - 谨慎对待第三方库声称的“取地址”功能:某些性能分析工具可能宣称能获取对象地址,但其底层仍基于上述合法手段实现,并未突破JVM限制。

- 性能考量:频繁调用

hashCode()可能影响性能(尤其在并发环境下),因其涉及同步锁竞争,若需高频次唯一标识,可考虑结合原子变量或其他并发控制机制。

常见误区澄清

-

“哈希码就是内存地址”

纠正:哈希码是一个算法衍生值,可能与实际地址相关联,但绝非直接对应,两个不同对象的哈希码可能相同(碰撞),且JVM允许对同一对象多次返回不同的哈希码(只要保证同一会话内不变)。 -

“通过序列化保存地址”

纠正:对象序列化仅保存字段数据,不保留任何内存位置信息,反序列化后的新对象将重新分配内存空间,原有地址完全失效。

FAQs

Q1: 如果两个对象的hashCode相同,它们一定是同一个对象吗?

A: 不是,根据Java规范,相等的对象必须具有相同的哈希码(equals()->hashCode一致性),但反过来不成立,即不同对象可能有相同的哈希码(哈希碰撞),用户自定义类若未正确重写hashCode()和equals()方法,也可能导致此现象,哈希码只能作为快速判断不等性的依据,不能用于精确判等。

Q2: 能否通过反射修改对象的hashCode值?

A: 理论上可行,但不推荐这样做,由于hashCode()方法在Java中默认是非final的(除某些特殊类外),可以通过反射暴力修改其实现逻辑,这种行为会破坏哈希表依赖的数据结构稳定性,并导致多线程环境下出现难以调试的错误,更严重的是,违反了面向对象设计的不可变性原则,使得其他依赖该对象哈希值的组件